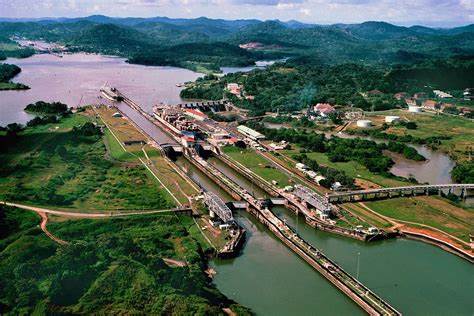

巴拿马运河,这一连接大西洋和太平洋的壮丽水道,自20世纪初以来一直是全球贸易的关键门户。它不仅缩短了航运距离,极大提升了国际贸易效率,同时也是国际政治博弈的焦点。关于巴拿马运河的运营者及其归属权,历史上经历了诸多波折与转折,最终形成了现今的格局。本文将为读者全面解析巴拿马运河的建设历程、运营权的转变,以及近代围绕该运河的争议与外交动态,为您揭开这条战略水道背后的历史与现实。巴拿马运河全长约51英里,其设计巧妙地结合船闸与水库系统,使大型船只无需绕行南美洲尖端的合恩角,极大缩短航程。最初运河建设的想法可追溯到19世纪末,由法国工程师费迪南·德·莱赛普斯领导的法国公司企图建设,但因恶劣的热带疾病环境和复杂的地质条件,工程遭遇重大困难,最终宣告失败,投入失利。

令这段历史更为悲壮的是,项目在进行过程中导致超过两万人因疾病和意外丧生。当时巴拿马还是哥伦比亚的一个省份。美国则觊觎这一重要战略通道,试图通过外交手段获得建设权,但哥伦比亚方面拒绝批准相关条约。美国总统西奥多·罗斯福介入,派遣军舰驻守巴拿马的太平洋和大西洋沿岸,间接促成巴拿马于1903年宣布独立。独立后的巴拿马立即与美国签订条约,允许美国主导运河的建设。美国接手后,于1914年成功完成了运河建设,成为全球航运的关键通道。

尽管运河开通带来经济利益和战略优势,但巴拿马民众与政府对于美国的控制权深感不满,这种情绪酝酿了长达数十年的“世代斗争”,要求巴拿马收回对运河的主权。直到1970年代,美国因运作成本增加,加上国际政治压力,开始与巴拿马政府展开谈判。时任美国总统吉米·卡特与巴拿马领导人奥马尔·托里霍斯最终达成协议,签署了两份重要条约:一是“永久中立条约”,确保运河保持开放并保障其运作安全;二是“巴拿马运河条约”,规定美国将在1999年12月31日将运河的全部控制权正式移交给巴拿马。这一历史性移交标志着美国长达近一个世纪的运营结束,也象征着巴拿马主权的完整恢复。尽管如此,转交控制权的决定在美国国内引发激烈争议,部分民众担心失去这一战略要地,而随着时间的推移,公众意见逐渐倾向支持这一转变。进入21世纪后,巴拿马全面掌控运河运营,并通过不断的扩建工程,使运河适应更大型货轮的通行需求,进一步巩固了其国际航运枢纽的地位。

然而,近年来美国政界出现了关于重新掌控巴拿马运河的声音。2025年,美国总统唐纳德·特朗普在其就职演讲中公开表示,将寻求“收回”运河,指责早年签订的条约“愚蠢”且不公平,声称美国在运河的使用中遭遇“剥削”。这一表态立刻引发巴拿马方面的强烈回应,巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺重申运河将继续由巴拿马管控,强调守护主权的坚定立场。事实上,当前的“永久中立条约”允许美国在运河遭受军事威胁时采取行动确保通道安全,但并未赋予美国回收运河主权的任何权利。多数国际法专家认为,在正常情况下,运河回归美国控制缺乏法律依据,实质上几乎不可能。此外,巴拿马近年来加深了与中国的经济合作,有关中国在运河内运营的指控被巴拿马方否认,实际上中国在巴拿马的投资扩展也成为拉美地区地缘战略的新焦点。

对于美国来说,维持与巴拿马友好关系对于区域安全、移民控制及防范中国影响均至关重要。专家分析,围绕巴拿马运河的外交互动不仅涉及历史情感,更折射出现代国际关系中的多重利益交织。总结来看,巴拿马运河的运营权经历了从法国失败、美国建设与管理,直到20世纪末正式归还给巴拿马的复杂历程。运河的重要性超越了简单的地理通道属性,它连接了国家利益、地缘政治与全球经济命脉。目前,巴拿马凭借运河的运营自主权实现了国家的战略自主,同时也面对着大国之间竞争的挑战与机遇。细览巴拿马运河的发展史,我们既看到人类工程技术的伟大成就,也感受到国际政治博弈的纷繁复杂。

未来,围绕这一全球航运枢纽的争议与合作仍将持续上演,而对于所有关心国际贸易和地缘政治的人来说,深入了解巴拿马运河的历史与现状无疑意义重大。