氦-3是氦的一种稳定同位素,包含两个质子和一个中子,这一独特的核结构赋予它众多与众不同的物理性质。与更常见的氦-4相比,氦-3不仅在原子量上较轻,其在核自旋上表现为费米子,导致其在极低温条件下呈现出独特的超流体现象。氦-3的发现始于20世纪30年代,经过多年的科研发展,它逐渐成为冷却技术、核磁共振以及未来核聚变能源的关键资源。氦-3在自然界中的存在极为稀少,其含量在地球大气中仅约为百万分之一。这种微量存在主要源于地球形成时的初始蓄积以及锂受自然中子轰击后产生的核反应。此外,氦-3还可以由放射性氚的衰变产出,而现代科技利用这一方式人为生产氦-3已成为主要来源。

地球上氦-3的资源相对有限,但科学家们将目光投向更为丰富的资源地——月球。月球表面的细颗粒层受太阳风中富含氦-3离子的植入,积累了数十亿年的氦-3,虽然浓度低但总量可观。月球氦-3的开采设想因其潜在应用于核聚变能源开发而备受关注,尤其是基于氘-氦-3反应能够实现近乎无中子的聚变,是一种理想的清洁能源方案。然而月球氦-3开采面临技术难题,如低浓度资源需处理大量的月壤,以及在极端环境下的开采成本和技术保障。同时,是否具备经济可行性和规模化利用仍处在争议中。氦-3在物理学研究领域同样价值巨大,特别是在超低温实验中。

由于氦-3是费米子体系,其在接近绝对零度温度时,会展现出复杂的超流相态,包括A相和B相等多种超流形态,为研究量子流体和凝聚态物理提供了理想范本。这些研究还曾获得诺贝尔物理学奖,表明其在推动基础科学发展上的重要性。氦-3还应用于核磁共振技术,通过超极化手段提升核磁共振信号的强度,改善医疗成像中肺部等器官的检测能力。其高灵敏度为呼吸系统疾病的诊断提供了新方法,成为医学领域的创新工具。此外,氦-3由于对中子有极高的吸收截面,广泛用于中子探测器中,特别是在核安全和反恐检测领域发挥着重要作用。随着核武器裁减及核燃料循环的变化,氦-3供应曾一度紧张,引发科学界和工业界对供应链的关注及替代技术的探索。

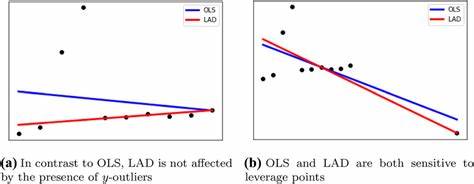

在能源领域,氦-3核聚变以其理论上的清洁与高效吸引了众多研究者的目光。常见的氘-氚聚变虽然燃烧过程产出大量中子,造成核材料的辐射性激活,但氘-氦-3反应释放的主要是带电粒子,不产生中子,极大降低了辐射风险,便于能量直接转换为电能。然而氦-3核聚变面临较高的点火温度及反应速率等技术门槛,距离商业化仍有较长的科研攻关过程。同时,氦-3的稀缺限制了其作为核聚变燃料的广泛应用。尽管如此,氦-3核聚变被视为未来二代甚至第三代的核能方案,承载着全球能源供应多样化和可持续发展的期待。针对氦-3的供给不足,科学家与工程师不断寻求多元化的来源和替代方案。

除了通过核反应堆衰变产生氦-3外,也有研究提出从巨行星大气如木星中采集氦-3,尽管技术和成本极其昂贵,但这为未来宇宙资源开发打开了新思路。与此同时,提高氚的生产率和回收效率,也是缓解氦-3紧缺的重要方向。随着全球对低温物理研究的不断深入,氦-3依旧是科学实验中不可或缺的冷却剂。其在绝对温度几千分之一开尔文的超低温制冷技术中表现卓越,并助力完成多项基础物理实验,推动量子态研究和新物态探索。医药领域中,利用超极化氦-3进行磁共振肺部成像,为早期诊断慢阻肺、哮喘和囊性纤维化提供无创、精准的新技术手段,极大改善了患者的诊疗体验和效果。除此之外,氦-3还被应用于增强磁共振波谱的灵敏度,推动材料科学和化学结构分析的发展。

基于氦-3的多功能特性,其在未来科技中仍充满无限可能。处于能源转型关键期,氦-3凭借其核聚变“清洁燃料”的潜质,顺应了全球清洁能源发展的方向。尽管目前面临供应瓶颈和技术挑战,但多国及科研机构对氦-3资源的探索、采集和利用不断推进。对月球资源的关注也体现了人类探索宇宙资源和拓展未来能源边界的积极态势。同时,氦-3的科研应用促使基础物理、医学影像及核技术持续创新,为科技进步注入强劲动力。未来随着相关技术的成熟与突破,氦-3在全球能源结构和高端科技领域的重要性或将持续攀升。

持续关注氦-3的研究进展和产业应用,将有助于更全面理解其价值,并把握未来能源和科技创新的前沿趋势。