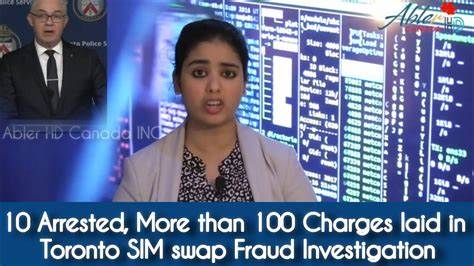

近年来,随着智能手机和移动互联网的普及,电信诈骗案件层出不穷,给个人信息安全和财产安全带来了巨大的威胁。多伦多警方近日宣布成功破获了一起重大SIM卡交换诈骗案,逮捕了十名犯罪嫌疑人,针对他们提出超过一百项指控。这起案件无疑在社会大众和执法机构中产生了广泛关注。本文将深入剖析SIM卡交换诈骗的作案手法、案件细节、警方的侦破过程以及公众应如何有效防范此类骗术。 SIM卡交换诈骗,顾名思义,是指犯罪分子通过非法手段获取受害者手机号码所对应的SIM卡控制权,从而接收受害者的短信和电话,进而实施盗窃和诈骗活动。骗子通常会冒充客户,联系电信运营商,声称手机遗失或出现故障,请求转移号码到新的SIM卡上。

一旦得到授权,骗子便控制了手机号码,能够接收所有与手机号码相关的短信验证码和账户通知,包括诸多与银行、社交平台和电子商务相关的二步验证信息。 在本案中,多伦多警方通过深入调查发现,犯罪团伙成员以高超的伪装技术和社交工程手段,骗取电信运营商工作人员的信任,成功完成SIM卡的非法转移。随后,团伙成员利用控制的手机号码频繁尝试登录受害者的银行账户、电子钱包及社交账号,快速转移资金和个人信息,造成了巨大损失。警方表示,这些犯罪分子不仅结构严密,分工合作明确,还在技术与伪装上不断升级,使侦查难度极大。 此次逮捕行动得益于多伦多警方多年累积的反诈经验和多部门协作,特别是信息技术和金融机构的紧密配合。警方利用数据分析追踪资金流向,并结合电话记录与目击证据,逐渐锁定核心嫌疑人。

通过依法搜查,警方缴获大量涉案手机、SIM卡以及电脑设备。此次行动不仅打击了这一犯罪团伙,也为未来类似案件的侦破积累了宝贵经验。 SIM卡交换诈骗的高发原因之一,是多数人对手机号码安全性的认识不足。很多服务将手机号码视作身份认证的重要凭证,一旦号码被盗,账户安全陷入极大风险。此外,部分电信运营商在身份验证流程上存在漏洞,使骗子有机可乘。针对这些问题,业界和监管机构正在推进更加严格的身份验证措施,诸如多因素认证、人工核实和行为监控,力求堵住安全漏洞。

公众个人层面,也应增强防范意识。保护个人信息不外泄是防范SIM卡交换诈骗的第一步。避免在网络上随意分享包含手机号、身份证件等敏感信息,谨慎应对陌生电话、短信请求,尤其是涉及账号安全的操作请求。同时,密切关注手机信号变化,一旦发现手机频繁无信号或无法接收信息,应立即联系运营商核实并报警。此外,设立银行和重要账户的额外安全密码,避免单纯依赖短信验证码验证,也能大幅降低风险。 电信诈骗作为现代社会的高发罪案之一,已经引起全球范围内执法部门和社会各界的高度重视。

此次多伦多警方的成功打击行动,提振了公众对法治保障的信心,也为其他地区提供了有益经验和借鉴。未来,只有政府、企业与个人三方协同努力,共同打造全方位的信息安全防护网,才能真正有效遏制SIM卡交换及其他电信诈骗的蔓延。 除此之外,司法机关也呼吁加强相关立法力度,提高对电信诈骗的刑罚力度,同时落实打击犯罪的跨国合作。因为不少SIM卡交换诈骗背后具有跨境犯罪特征,单一国家的力量难以完全根除。跨国合作不仅能打击犯罪链条的源头,还能更好地保护公民的金融和数据安全。 近年来,随着5G通信技术的普及和物联网设备数量激增,SIM卡及手机号码的安全问题日益突出。

银行、保险、社交媒体、游戏等多领域都使用手机号码认证用户身份,带来了极大的便利,也隐藏着无法忽视的风险。为此,相关技术研发人员正努力推出更多创新安全方案,例如基于生物识别的身份验证、多设备联动认证、动态密码系统等,以提供更坚实的防护壁垒。 总结来看,多伦多警方此次破获的SIM卡交换诈骗大案,不仅是一场成功的执法行动,更是对公众敲响的警钟。面对日益复杂的网络时代诈骗手段,只有提高警觉,加强个人信息保护,积极配合司法和运营商的安全措施,才能让诈骗分子无机可乘,保障我们的财产安全和信息隐私。未来,随着科技进步和法律完善,我们有理由期待电信诈骗犯罪将得到更有效的遏制和打击,营造更加安全的数字生活环境。