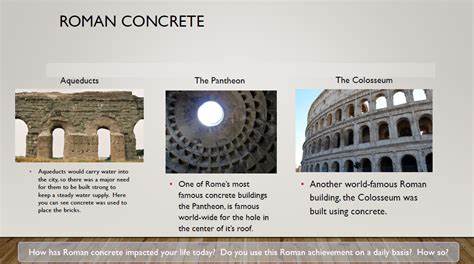

在现代建筑领域,耐久性和环保之间的平衡一直是设计和施工的巨大挑战。面对全球气候变化和资源紧张的现实,建筑行业迫切需要创新材料和工艺,以实现更长的使用寿命和更低的碳足迹。令人惊叹的是,已有两千多年历史的罗马混凝土,依旧屹立不倒,其持久性远超过现代大多数建筑。探索其奥秘不仅有助于解决当下建筑难题,更为未来可持续建筑奠定基础。 罗马混凝土体现了一种追求永恒的建筑理念,不同于现代建筑所追求的快捷与方便。以罗马万神殿为例,其世界上最大的无钢筋混凝土穹顶屹立近两千年,依旧吸引四方游客。

这样的耐久性主要源自混凝土中的火山灰成分——波佐兰土,其与石灰、水发生化学反应,形成稳定的类石结构。这种反应产生的结合材不仅坚固,还具有自我修复的能力,能够在裂缝形成时重新结晶,封闭内部裂缝,延长结构寿命。 近年来,麻省理工学院的研究揭示了罗马混凝土制作过程中的关键环节:快速石灰在高温状态下直接加入火山灰与水的混合物中,形成所谓“热拌”砂浆。正是这种制作工艺使得混凝土中存在不规则散布的白色石灰颗粒,在裂缝出现时,雨水溶解这些石灰颗粒,重新沉淀为碳酸钙,完成自我修复。这一技术堪称天然的自愈材料,颠覆了人们对现代高科技混凝土的定义。 相比之下,现代建筑几乎统一采用波特兰水泥。

波特兰水泥虽具备一定强度与成型优势,但其生产过程能耗极高,且因完全研磨细碎,几乎不含自由石灰颗粒,丧失了裂缝自愈的潜力。即便在最佳维护条件下,现代混凝土结构寿命普遍仅为七十至一百年,远远不能媲美罗马遗产。 针对现代混凝土的不足,罗马混凝土的制造理念为当代提供了可行的解决方案。首先,重新关注并推广火山灰等天然火山岩成分的应用,称为波佐兰混合物。这些材料不仅成本低廉且来源丰富,还可以有效替代部分波特兰水泥,从而减少碳排放。同时,由于含有丰富的硅酸盐组分,波佐兰材料能够增强混凝土的抗硫酸盐腐蚀能力,有助于应对海洋气候等恶劣环境的侵蚀。

其次,对传统的搅拌工艺进行创新和实验,探索“热拌”混合方法的工业化应用前景,可能实现混凝土自愈效果的标准化和规模化。通过在生产线中控制温度,使快速石灰得以保持活性,并在混合时适量保留未完全水化的石灰颗粒,现代混凝土在裂缝出现时能够自我封闭,减少后期维护成本与资源消耗。 另外,在养护阶段,活跃的湿养护也是延长混凝土寿命不可忽视的关键环节。罗马工匠通过频繁浇水促进水泥水化和晶体生长,严格控制水分蒸发速度,避免混凝土过早收缩和裂缝的产生。现代施工中结合自动化设备,实现分阶段湿干交替养护,能够显著提升混凝土的密实度和耐久性。 水灰比的控制同样至关重要。

罗马时期采用低水灰比、层薄浇筑的工艺,从而保证了混凝土的致密结构,减少了毛细孔隙,降低了水汽及有害物质的渗透风险。借助现代高效减水剂,现代建筑同样可以达到理想的密度和流动性,减少潜在的腐蚀与碳化问题。 气候变化带来的挑战也使一些特殊混凝土需求凸显。古代罗马港口梁柱在海水盐雾和波浪冲击中表现出极佳的耐久性,正是因为波佐兰结合剂优异的碱性和矿物质环境适应能力。面对海平面上升和极端气象事件频发,现代建筑必须设计更具抗盐碱腐蚀、低渗透性的混凝土,确保沿海及水域附近基础设施的安全与长效。 罗马混凝土传承了建筑师对未来世代的责任感,致力于打造经得起时间考验的作品。

现代建筑业若能秉承“为未来而建”的理念,将古老智慧与现代科技结合,不仅能够显著延长建筑物的服役寿命,还能降低新水泥需求,有效减少伴随水泥生产而来的温室气体排放。百年乃至千年建筑将不再是梦想,而成为可实现的发展目标。 在追求经济效益和施工速度的当今,罗马混凝土提醒我们,真正的创新不仅是崭新的材料和技术,更重要的是树立长远眼光。通过借鉴罗马工匠巧妙利用天然材料及精准工艺,现代建筑能够实现绿色环保与高性能的完美融合。 未来,随着科研的不断深入和实验的推进,采用波佐兰掺量增多、热拌技术工业化、自动化湿养护以及水灰比精准控制的混凝土配方,必将成为行业新标准。与此同时,政策支持与环保法规的完善也将促进这些经典传统技术回归主流,推动建筑业全面进步。

综上所述,罗马混凝土不仅是历史遗产,还是激励现代工程者创新的宝贵典范。拥抱这份传承,现代建筑或许能向更永续的未来迈进,终结“用后即弃”的工业时代,让建筑真正成为跨越时空、传递文明的坚固桥梁。