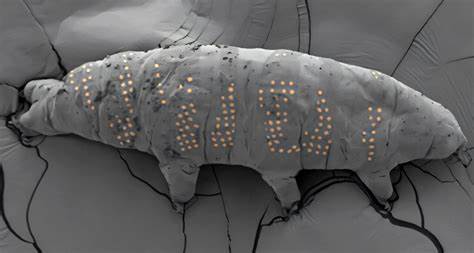

在微纳米科技和生物工程日益融合的今天,科学家们不断探索将先进微制造技术应用于活体生物的新方法。近日,美国化学会发表的一项研究突破引起了广泛关注:研究团队首次成功地在水熊虫(俗称“水熊”)身上绘制出微观“纹身”。这一创新实验开创了利用冰光刻技术(ice lithography)与生物体结合的新路径,极大地拓展了微纳米制作技术的应用范围,标志着生物电子设备与生物医学传感技术的发展进入了一个崭新的阶段。水熊虫以其极端环境适应能力著称,这些微小的八足生物体长仅约半毫米,能够在极低温、高辐射、高压力甚至外太空环境中存活,其顽强的生命力为科学家提供了独特的研究平台。研究团队利用水熊虫的这一特性,使其进入隐生状态——一种脱水后进入近似休眠的状态——然后借助冰光刻技术在其表面形成微观图案。冰光刻技术是一种借助电子束在覆盖着生物组织的薄冰层上刻画图案的方法。

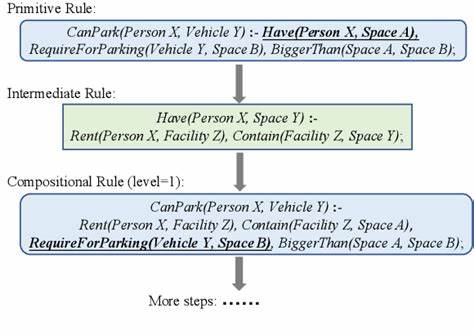

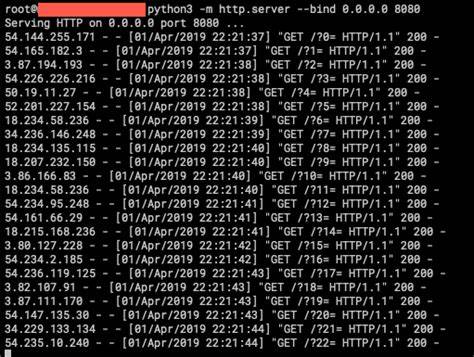

具体来说,研究团队将处于隐生状态的水熊置于低温碳复合纸上,使用一种名为茴香醚(anisole)的有机化合物覆盖其表面,形成保护层。通过电子束照射,茴香醚会在受光区域发生化学反应,生成一种新的生物相容化合物,形成稳定的微小图案。随后的升温和真空环境使未反应的冰层升华,留下复杂且精确的花纹。实验中制造出的图案包括方块、点线,甚至团队所在大学的标识,宽度可达到72纳米,展现了超高的空间分辨率。更令人惊喜的是,约40%的水熊在复水后成功存活,且行为无任何异常,表明“纹身”过程对生物体影响微乎其微。此项技术的成功实施不仅证明了冰光刻能够在活体生物上实现微制造,更为未来制作微型电子设备和传感器提供了可能。

水熊虫的耐环境特性使其成为理想的实验对象,但研究人员亟待通过技术调优提升存活率,为更广泛的生物体提供定制解决方案。冰光刻的发展为生物微纳技术开辟了全新路线。与传统的微电子制造工艺相比,冰光刻兼具生物兼容性和纳米级精度,能够在极低温度下对活细胞甚至更加复杂生物体进行无损处理。通过这种技术,科学家或许能实现将传感器、微型电路直接印刻于生物组织表面,用于监测体内环境、生物信号或药物释放。展望未来,该技术不仅可带来医疗领域的创新,如智能化创伤敷料和体内微型诊断设备,也将在合成生物学、微生物机器人或类赛博格(cyborg)领域发挥重要作用。研究合作作者丁钊(Ding Zhao)表示,他们的团队希望将这一技术推广至包括细菌在内的多种生物体,进一步开发微生物赛博格等前沿应用。

冰光刻之父加文·金(Gavin King)对研究成果也给予高度评价,指出这种微观图案化技术突破了活体物质的加工难题,为未来实现科幻般的生物材料装置和双向生物物理传感铺平了道路。这一前沿研究不仅为微纳米科技与生命科学的深度融合提供了范例,也引发了人们对生物电子技术未来无限可能的遐想。随着技术的不断成熟,预计微型化器件将更普遍地应用于疾病诊断、环境监测甚至生物信息处理等领域。在探索极端生命形式的过程中,水熊虫再次展现了其超乎寻常的科研价值。它们不仅是耐受极端环境的生物奇迹,更成为连接传统微纳米制造与活体生物体的桥梁。这项“纹身”实验象征着生物与电子装置的融合迈出了坚实一步,为建设未来智慧医疗和生物智能提供了技术基础。

综上所述,科学家创新运用冰光刻技术为水熊虫“纹身”,成功地将微观图案固定于活体生物表面,不仅考验了微纳米制造过程的精准控制,也为现代生物医学与微电子工程的结合树立了全新榜样。随着研究的深入,类似技术将推动生物传感器和智能医疗装置实现更广泛的应用场景,助力科学家更好地理解生命机制并创造出更具适应性的生物电子器件,开启纳米生物技术发展的新篇章。