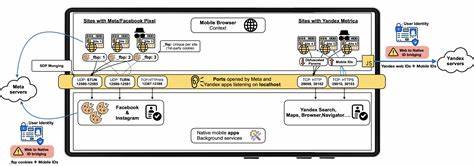

近年来,隐私保护成为互联网用户最为关切的话题之一。尤其是在移动设备日益普及的时代,用户的网络行为数据蕴藏着巨大的价值,也因此备受各方关注和争议。Meta和Yandex这两家互联网巨头,利用Meta Pixel和Yandex Metrica这两种流行的网页追踪分析工具,针对Android平台采用了一种巧妙而隐蔽的技术手段,成功实现了网页浏览数据的去匿名化,打破了浏览器和操作系统原本设计的保护壁垒。这一技术突破引发了专家学者、监管机构和普通用户的高度警惕。Meta Pixel和Yandex Metrica最初是为了帮助广告主衡量广告效果而设计的,但它们却被转化成了跨平台的用户身份追踪工具。在Android系统中,这些工具借助浏览器对本地主机(localhost)端口的访问权限,使网页端的追踪脚本能够将特定的唯一标识发送至本机的本地端口。

与此同时,用户手机上安装的Facebook、Instagram以及Yandex官方应用程序会在这些端口默默监听,通过捕获这些标识符进行匹配,从而将匿名的网页浏览轨迹和用户的真实账户绑定。该技术绕过了Android操作系统和主流浏览器所部署的多项隐私保护措施。比如,Android的进程沙箱机制本应阻隔不同应用间的敏感数据交流,而主流浏览器则通过分区存储(cookie partitioning)和状态隔离(state partitioning)来防止跨域追踪和数据滥用。但是Meta和Yandex的方案则巧妙利用浏览器对localhost端口的通信协议进行“协议滥用”(protocol misuse),直接突破了这些隔离屏障。更令人担忧的是,这种跨应用的局域通讯完全在用户不知情和无提示的情况下进行,且不受现有用户权限控制限制。研究团队指出,这种行为是对Android生态系统内沙箱隔离原则的严重侵犯,属于对用户隐私的公然挑战。

具体技术实现层面,Meta Pixel先后采用了多种通信协议,包括HTTP请求、WebSocket以及WebRTC协议中的STUN请求,利用SDP(会话描述协议)数据修改技巧,将跟踪标识镶嵌到本该仅作连接协商的数据包中,实现了跨环境数据传递。该方法在2024年9月正式成为Meta Pixel默认功能后,迅速在全球数百万网站得到应用。Yandex自2017年便开始利用类似机制,分别监听多个本地端口,持续收集用户浏览标识并与Yandex应用账户匹配。尽管谷歌和浏览器开发商已经陆续推出补救措施,如Chrome浏览器于2025年初的版本中屏蔽了相关的STUN和TURN请求,但研究人员警告这些修补措施存在很大局限性,黑灰产及追踪工具极有可能通过修改端口号或协议变化绕过。目前多款专注隐私保护的浏览器如DuckDuckGo、Brave等已经主动阻断了Meta Pixel和Yandex Metrica的关联请求,提升用户安全防护水平。然而,行业专家普遍认为,仅靠浏览器层面的限制无法从根本上解决问题,必须在Android平台层面对本地端口访问权限做出根本性的设计创新,强化用户授权机制,避免默认放行带来系统性隐患。

此事件让我们再次认识到现代互联网生态中隐私保护的脆弱性。用户在享受免费服务和个性化推荐便利的同时,无形中成了精准跟踪与头像画像的大数据对象。Meta和Yandex利用合法协议的漏洞完成这一跳跃性技术,揭示了移动应用与网页环境复杂交互带来的安全盲点。法规和行业标准方面,尽管欧美地区如欧盟GDPR对数据收集与用户同意机制有严格要求,但这类隐蔽且默认激活的追踪手段是否构成法律违规仍存在争议。未来,监管体系需要结合科技创新迅速调整规则范围,强化审查手段,保护用户基本权益。此外,普通用户应提高隐私安全意识,尽量避免在同一设备中同时使用高度依赖追踪技术的应用和浏览器,关注浏览器安全设置,必要时选择具备强大隐私保护功能的产品。

目前,根除此类隐私泄露风险的最有效途径是避免安装可能参与追踪的App,如Meta旗下产品和Yandex Android应用。总之,Meta与Yandex通过对Android环境的深度技术利用,实现了网页浏览身份的精准解密,这不仅对用户隐私构成挑战,也为业界敲响了警钟。保障用户数据安全需要跨越浏览器、操作系统和应用程序多个维度的协同努力。技术层面应推动对本地通信权限的严格审查和用户主动授权机制的建立;监管层面则需强化数据处理透明度与违法惩戒机制。同时,用户教育和隐私意识提升不可或缺。唯有多方共同推进,才能切实筑牢移动互联网时代的信息安全防线,捍卫用户的隐私权利与数字尊严。

未来,随着技术日益成熟,期待Android平台及主流浏览器能开发更细粒度的本地通信管理权限,提高隐私保护的自主可控能力,真正从机制上防止跨应用及跨环境追踪行为的泛滥。技术进步应以尊重用户隐私为基础,而非以牺牲安全为代价。Meta和Yandex案例成为现代数字隐私保护的分水岭,提醒我们在享受数字便捷的同时,必须保持警惕,持续关注技术创新与安全责任的平衡。