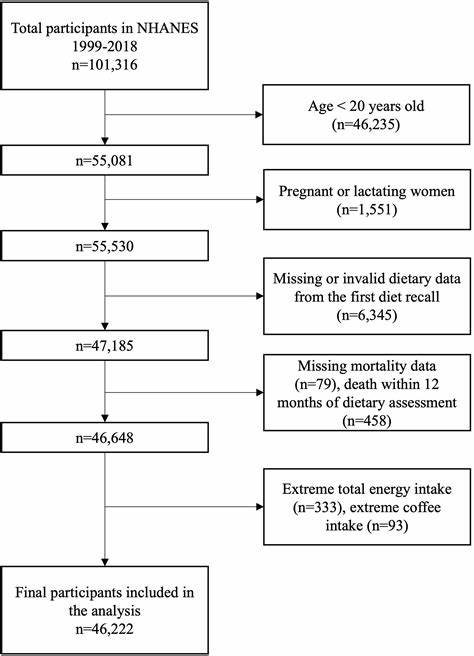

天文学领域近期传来令人振奋的消息,科学家们成功拍摄到了雕塑星系(NGC 253)前所未有的多色彩高清图像。这幅图像不仅色彩丰富,还展现了星系的复杂结构与多样成分,开拓了人类对银河系以外星体演化和星系内部机制的认知边界。雕塑星系距离地球约1100万光年,属于较为接近我们的星系之一,其规模达到6.5万光年宽大如壮丽的宇宙巨幅画卷。此次观测由欧洲南方天文台(ESO)运营的甚大望远镜(VLT)协助完成,使用了最先进的多单元光谱仪(MUSE)技术,实现在同一时间捕获星系在成千上万种颜色波段内的光谱数据。以往天文学影像只能以有限颜色层次展现天体,而此次数据的丰富度大幅提升,使科学家得以从光谱角度深入解析恒星群体的年龄、组成及运动状态,从而精准剖析星系的演化历程。研究团队耗费超过50小时的观测时间,拍摄了超过一百次曝光,并将这些数据完美拼接成一幅高分辨率的彩色星系图。

研究人员能够在图像中放大到星形成区,甚至逼近单个恒星的规模,更能缩小视野观察星系整体结构。借助这张数据立方体式地图,科学家们揭示了雕塑星系中约五百颗行星状星云的存在。行星状星云是类似太阳晚期恒星外壳抛射的气体云,数量远超以往任何邻近星系的记录,成为测量星系距离及验证其物理特性的宝贵标记。这一发现为厘清星系距离提供了关键依据,对后续研究其恒星形成速率、气体流动及化学演化奠定坚实基础。制造如雕塑星系这般高信息量的图像,是对当前观测仪器和计算技术的全面考验。MUSE仪器结合多光谱与空间分辨能力,从近紫外到近红外多个波段同步获取信息,极大拓宽了天文观测的维度。

科学家强调,在如此细致的观察中,既能辨析局部星系中微小物理过程,也能观察到整个星系宏观的动态结构变化。天文学家们期待借助这份珍贵的数据集,进一步探讨星系内部气体如何流动与转化,恒星诞生的环境条件与变化,以及星系如何随时间演变出现在的样貌。这种对星系多尺度、多维度的洞察,将推动星系形成理论的提升,并为银河系以外的广阔宇宙提供参照范本。雕塑星系是典型的棒旋星系,其内部结构复杂,包括旋臂、气体云和尘埃分布不均,星系中心区域则充满着活跃的恒星诞生活动。此次拍摄的多彩图像不仅展现了这些宏观特征,也揭示了星系微观的化学多样性和动力过程。科学家们利用这些被解析的彩色光谱数据,能够推断恒星群的年龄分布,实现对星系演化阶段的时间刻画。

同时,不同颜色的气体发射谱线展示了星系内不同区域物理条件和能量态的变化。观测得到的多色谱信息为星系星际介质的化学丰度测定提供了有效工具,助力研究星系如何通过恒星活动改变其气体成分与能量状态。欧洲南方天文台作为全球领先的地面天文观测机构,其位于智利阿塔卡马沙漠的望远镜阵列因得天独厚的观测条件而闻名。此次利用位于帕拉纳尔天文台的甚大望远镜对雕塑星系的深度观测,彰显了该设施在星系研究领域的独特优势。未来,结合即将建造的超大望远镜(ELT)及其他多波段观测设备,天文学界将进一步深化对星系精细结构及宇宙演变规律的理解。雕塑星系的辉煌影像不仅是科技的胜利,更是对人类探索宇宙奥秘不懈追求的生动写照。

通过这份图像,公众与科学界得以共享星系内部绚丽多彩的生命故事,而科学家们也将凭借这份数据,绘制出更完整、更精准的宇宙演化画卷。整体来看,这项研究代表了现代天文学在高精度光谱成像领域的重要突破。它不仅为揭示星系形成与演进提供了丰富信息,也推动了观测技术与数据处理的新高度。日益精细的星系图像,让人类在浩瀚宇宙中窥见恒星诞生、演化乃至生命终结的细节,激励着我们更深入地探寻宇宙的无穷奥秘。如今,借助雕塑星系的千色图谱,天文学家们正站在突破性的起点,未来的研究无疑将继续揭示宇宙中那些微妙而宏大的联系,揭开星系之谜,更好地理解我们自身的宇宙家园。