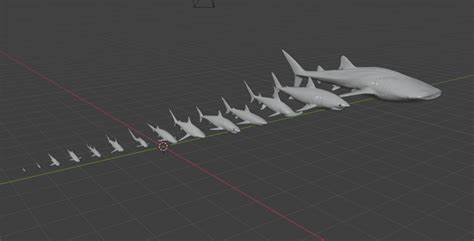

鲨鱼,作为海洋中久负盛名的掠食者,凭借其独特的身体结构和巨大的生态影响力,一直是科学家们关注的重点。近年来,关于动物体型如何随着体积和表面积变化的理论受到了广泛关注,尤其是所谓的“三分之二缩放定律”。这一理论提出,生物体的表面积与体积并非线性增长,而是按照体积的三分之二次方进行缩放,这对于理解动物如何交换热量、能量和氧气提供了关键依据。最新由詹姆斯库克大学与美国马萨诸塞大学的联合研究团队,通过高精度3D扫描技术,首次将这一理论应用于完整的鲨鱼体型测量,获得了突破性成果。研究者通过扫描54种不同鲨鱼物种的三维模型,精确测量了它们的体表面积与体积关系,发现表面积与体积的比例几乎完全符合理论预测的0.67次方,实际测量值为0.64,误差仅有3%。这一发现不仅令人惊叹,也表明鲨鱼的体型在进化过程中受到了严格的限制和优化。

表面积与体积的关系影响甚广,涵盖了动物呼吸、体温调节和废物代谢等关键生理过程。鲨鱼作为变温动物,通过皮肤和鳃进行气体交换,这要求其体表面积与体积之间保持合理比例,以确保充足的氧气摄取和废物排出。三分之二缩放律的验证说明,鲨鱼进化出了极其高效的形态,以满足其生理需求,同时适应多样化的海洋环境。研究团队利用系统发育回归分析,综合考虑了鲨鱼不同物种的进化关系,强化了数据的科学可靠性,显示即使生活在极端不同的生态位,鲨鱼依然保持这一缩放规律。科研人员推测,这种规律不仅源于能量和材料的经济利用,更可能是胚胎发育阶段的结构限制,任何偏离该规律的体型调整都需要昂贵的生理代价。现今,随着气候变化对海洋生态的深远影响,理解鲨鱼如何根据体型调整生理功能显得尤为重要。

表面积与体积的缩放关系是构建气候模型和生物响应预测的基础参数。验证这一关系,使科学家能够更准确地模拟鲨鱼及其他大型海洋生物应对温度变化和氧气供应波动的能力。科技的发展也为这一研究提供了强大支撑。高分辨率3D扫描技术和计算机建模,使得研究者能够超越传统物理测量的限制,获得极其精细和真实的生物形态数据。通过数字化身形分析,科学家不仅验证了古老的理论,还探索了鲨鱼形态与生态功能之间更复杂的联系。这一成果有助于推动更广泛的生物力学和生态学研究,深化对动物进化趋势和适应策略的理解。

同时,鲨鱼作为生态系统中的关键物种,其研究成果对于保护计划的制定、海洋生物多样性维护以及海洋资源管理具有现实意义。未来,结合分子生物学、生态学与先进成像技术,研究者期待揭示更多体型与功能间的精妙关系,推动生物学从宏观形态学走向多学科融合的新阶段。总体而言,鲨鱼体型遵循三分之二缩放定律的发现,不仅验证了一百多年来尚未在大动物体型上完全证实的理论,更为理解动物的生理机制和进化约束提供了中坚基石。随着科学技术的不断进步,类似的研究将不断深入,助力揭示自然界中形态与功能之间的深层次联系,推动生态保护和生物多样性研究向前迈进。鲨鱼的体型之谜或许只是生物界复杂规律的一个缩影,探索这背后的奥秘无疑将启发更多科学发现和创新思考。