随着人工智能技术的飞速发展,其在广告定向、医疗诊断等多个领域展现出巨大潜力。然而,在非营利组织和慈善募捐领域,人工智能的应用却遭遇了颇多挑战和阻力。最新的研究显示,尽管AI可以显著提升募捐效率和成效,许多募捐专业人士却对其持谨慎甚至退缩的态度。本文将深入探讨募捐界为何对AI持观望心态,背后的伦理顾虑如何影响技术采纳,以及未来非营利领域如何找到人工智能与募捐人心之间的平衡点。英国特许募捐协会(CIOF)与约克大学数字创新与慈善募捐中心(CDIPF)联合发布的研究报告揭示,伦理问题是阻碍英国募捐组织应用AI工具的主要障碍。调查涵盖了78个组织,并对21位募捐专业人士进行了深入访谈,结果显示,尽管募捐人员认可人工智能在简化流程、提高捐赠者互动和预测捐赠趋势上的巨大潜力,数据隐私、透明度缺失和工具可靠性不足等风险仍令他们忧心忡忡。

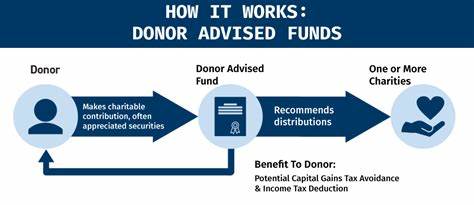

报告负责人、CDIPF主任玛尔塔·埃雷罗博士指出,募捐行业在技术潜力与情感准备之间存在明显断层。AI驱动的募捐技术确实能带来创新机会,但募捐人员首先需要建立对这些工具的信任。埃雷罗博士强调,培养募捐者既懂技术又具备伦理素养至关重要,这不仅是培训技能的问题,更是文化层面的变革。募捐人员需要有信心,能够负责任地应用AI技术,保护捐赠者权益,同时推动社区的可持续发展。慈善募捐深植于人与人之间的信任和连接,任何技术手段的引入都必须细致考虑对这种信任的影响。一旦AI工具处理不当,例如未经许可就利用捐赠者的收入数据来自动化个性化捐赠请求,便可能引发信任危机,反而降低整体捐赠金额并影响组织声誉。

相比于商业市场对人工智能快速迎接高投入回报的态度,非营利组织面临的是声誉损失和伦理风险双重考验。募捐行业的资源通常较为有限,期待AI通过聊天机器人处理捐赠者询问、预测捐助意愿以及优化募捐活动策略等手段提升效率,但在伦理没有充分保障之前,这些优势难以完全释放。CIOF的客户参与执行总监塞里·爱德华兹提出,人工智能的接入必须以道德准则和捐赠者信任为核心,才能实现技术红利与公益初心的有机统一。由此看来,募捐技术变革远非单纯工具引进,而是涉及深层次的伦理共识和文化变革。加强对募捐人员的人工智能教育和伦理培训,使其既能理解最新技术也能识别潜在风险,是未来推动行业数字转型的关键。专家认为,募捐领域未来或将出现人机结合的混合模式,人工智能作为辅助工具帮助分析数据优化策略,而最终的判断和人文关怀仍由募捐专业人士把控。

如此模式不仅能优化募捐效益,更能在人机配合中维护和增强捐赠者的信任感和情感联系。AI的潜力不可忽视,它能够通过精准识别潜在捐赠者、个性化互动及智能预测提高募捐成功率。然而,要使非营利组织真正受益,首先要在技术创新与伦理考量之间建立稳固桥梁。募捐内幕的不可替代性和敏感性,决定了技术必须以透明、合规和以人为本为前提。非营利组织应当积极推动基于伦理框架的AI应用标准制定,确保数据隐私保护及工具透明度,避免任何可能侵蚀公众信任的负面事件。与此同时,募捐机构还面临材质资源有限、数字化战备不足等现实挑战。

加强与学术机构、技术企业合作,开展针对募捐团队的AI应用技能培训,提高全行业技术应用水准,是推动变革的有效路径之一。全球范围内,非营利领域对人工智能的审慎态度体现了对技术信任问题的关注加深,这同样反映了整个社会对自动化和数据利用伦理的思考。随着相关法律法规逐步出台,例如数据保护和AI道德使用标准,募捐组织将获得更多明确的操作指南,也有望提升人员对AI的接受度。未来,随着伦理框架日臻完善和技术透明度增强,募捐领域的AI使用有望实现质的飞跃。技术带来的操作效率提升将转换为更多资源投向公益项目,增进社会福祉。人类情感因素将与智能算法优势融合,催生创新募捐模式,不断拓展慈善事业的边界。

总之,人工智能是非营利募捐不可逆转的趋势。募捐界的技术转型不仅关乎效率,更是一次伦理生态的重塑。只有在尊重数据隐私、确保透明度及强化人文关怀的基础上,AI才能成为助力公益的强大推动力。募捐专业人士需要克服对技术的不信任,通过持续学习和实践,逐步拥抱这一未来趋势。非营利组织也必须积极搭建共识平台,鼓励跨界合作,以开放包容的态度迎接AI带来的机遇。未来慈善募捐的成功不只是技术领先,更在于如何在人机协作中实现公益精神与现代科技的完美结合。

。