随着C++语言的不断进化,元编程的能力也在日益增强,尤其是在C++26中引入的反射机制,极大地拓宽了程序设计的可能性。反射的出现,使得程序在编译时或运行时能够查询和操作类型和对象的信息,进而实现自动化代码生成、序列化、接口绑定等复杂功能。其中,类型反射(Type-based Reflection)和值反射(Value-based Reflection)作为两种核心模型,分别代表不同的设计思路和实现方式。在深入理解这两者之前,我们先从反射的基本概念说起。反射(Reflection)指的是程序在运行时能够查询自身结构信息的能力,比如类型、成员函数、成员变量等。尤其在静态语言如C++中,传统反射并不容易实现,需要依赖模板元编程、宏定义、外部工具等技巧。

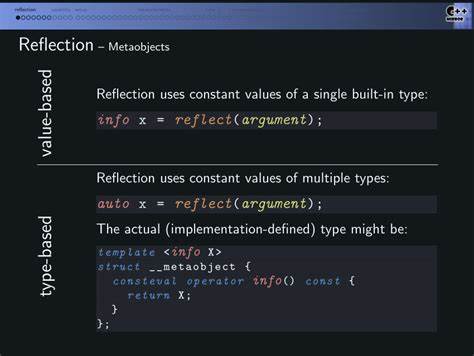

C++26的反射特性则将其提升为语言级别的功能,显著简化了复杂操作。类型反射是早期C++反射技术的代表,基于对类型进行抽象和操作的方式。其核心设计思想是通过一个新的运算符或关键字,比如反射运算符reflexpr,将某一实体作为独一无二的类型返回,之后利用一套丰富的模板元编程工具对这个类型展开查询和操作。例如,可以通过get_enumerators_t取得枚举类型的所有枚举常量,通过get_element_t索引这些常量,甚至利用get_name_v获取名称字符串。类型反射的优势在于与C++模板机制天然契合,能够利用已有元编程库如Boost.Mp11辅助完成复杂的类型操作,与已有代码生态兼容稳定。类型反射的这一设计启发了后续的值反射技术。

值反射是C++26引入的新模型,重点放在“值”上,而不是类型层面的抽象。它通过新的语法(例如^^符号)获得对实体的唯一值级查询,这个反射值包含了丰富的类型信息和结构信息。相对于类型反射,将反射信息视作值类型后,程序员可直接运用普通函数、变量,结合constexpr和consteval机制,更自然地写出类似运行时代码的反射逻辑。例如,值反射允许我们通过简单的范围for循环遍历成员变量,使用逻辑判断和递归调用验证结构特性,而无需复杂的模板元编程模板展开和偏特化。值反射的设计理念是缩短反射层次间的距离,降低学习门槛,提高代码可读性与书写效率。从实现角度看,类型反射依赖元函数和类型列表进行目录式访问,值反射则主要依赖新引入的反射语法快速获得值范围,通过操作范围和lambda表达式直接处理反射对象。

类型反射在体现其优势时通常需要借助诸如Boost.Mp11这类第三方元编程库的辅助,以弥补原生模板在表达复杂逻辑时的不足;而值反射则力求使这些操作更像普通C++代码,无须依赖额外库。举例说明,针对如何取得枚举类型中第一个枚举常量名称,类型反射通常写法是借助get_enumerators_t取得枚举常量序列,进而用get_element_t<0>索引第一个,最后用get_name_v读取名称字符串。值反射则可以直接调用enumerators_of获得枚举常量数组,通过普通数组下标访问和identifier_of获取名称,两者操作具有一一对应的关系,但后者语法更简洁。这种简洁性不仅减少了模板尖括号和复杂嵌套,也令代码更直观,易懂。关于结构化类型判断,C++20定义了一类“structural type”,对支持作为非类型模板参数的类型设定了严格规则。实现该判别在无反射的C++中几乎不可行,而借助类型反射,需要深入递归遍历基类和非静态成员,确认其是否均为公有且不可变;值反射则进一步优化这一过程,通过常规代码的形式检验各基类和成员,借助逻辑短路自然而然地保护不合规类型的判别。

类型反射解决方案仍需分支和模板技巧来避免无效实例化,值反射则利用简单的bool表达式和内联循环化简了此类防护。不难看出,值反射在表达能力与代码简洁性上对类型反射构成有力补充,但类型反射以其早期布局和稳定接口依然具备重要意义。眺望未来,两种反射技术极有可能互为补充,并在C++26以及之后的版本里持续优化与融合。类型反射的元编程套路可由值反射简化,值反射则利用类型反射对模板编译过程实现更加底层的支持和验证。反射机制的存在不仅便利了编译时元编程,也进一步推动了自动化和泛型编程的发展,解放程序员更多的生产力。总结来看,类型反射与值反射分别对应着C++元编程中传统与现代的不同路径。

类型反射以类型为核心,借助模板完成多层抽象,适合深度、系统性元编程和泛型库开发;值反射以值为核心,借用语言新语法,促进标准库与语言的深度融合,让元编程更像普通函数式编程,提高可读性和实用性。掌握两者之间的区别与联系,可以帮助开发者灵活选用合适的技术,以应对不同的编程挑战。随着C++26的正式发布及其反射特性的日益丰富,未来将有更多创新的设计模式和工具出现在生态中,推动C++朝着更高效、更智能的方向发展。而对于广大程序员来说,深入了解类型反射与值反射,是拥抱这一新时代的关键一步。