神经科学的核心在于理解神经元之间通过突触传递信息的复杂网络。突触作为神经信号传递的枢纽,在神经计算和行为调控中发挥着关键作用。兴奋性突触通过促进神经元产生电子信号,推动神经回路的激活;而抑制性突触则通过降低神经元发放概率,调节回路的平衡和节律。鉴别、调控和操控这两类突触,对于精准剖析神经回路功能、理解行为及疾病机理至关重要。然而,传统技术在选择性干预突触结构方面存在诸多局限,缺乏快速、高效且具空间时间可控性的“断路”手段。近期,神经科学领域迎来一套创新的基因编码工具箱,能够借助特定蛋白质靶向和诱导降解机制,实现对兴奋性和抑制性突触的精准消融,从而具备前所未有的研究潜力和应用价值。

领先的这套工具箱包含三种互补方案:PFE3,针对兴奋性突触的消融器;paGFE3,光诱导激活的抑制性突触消融器;以及chGFE3,化学诱导控制的抑制性突触消融器。它们均基于E3泛素连接酶介导的蛋白降解机制,能够特异性地靶向位于突触后膜的脚手架蛋白,使其降解消失,进而导致对应类型的突触功能中断。该技术不仅实现了消融的高效和精准,更满足了对时间及空间操控的需求,可广泛应用于细胞特异性神经回路操作与疾病模型研究。兴奋性突触的主要脚手架蛋白之一是PSD-95,它维系着AMPA受体等兴奋性受体的稳定和功能。设计PFE3时,研究团队巧妙地将识别PSD-95的高亲和力结合蛋白PSD-95.FingR与E3泛素连接酶Mdm2的RING结构域以及Protocadherin 10的蛋白酶体相互作用域融合。这样,PFE3能将泛素系统精确引导至PSD-95,使其通过泛素化标记进入蛋白酶体途径降解。

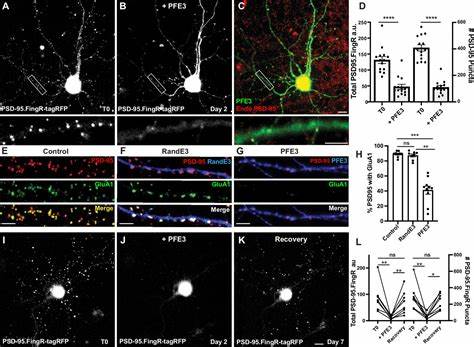

经验证,PFE3在体外培养的神经元中显著减少了PSD-95标记,导致兴奋性突触的结构性和功能性消失。更令人振奋的是,该效果可逆:停止其表达后,PSD-95重新表达,兴奋性突触恢复,展现了良好的时序控制特征。该技术的实用价值也经体内验证:在小鼠视网膜中特异性表达PFE3,明显降低了兴奋性突触的突触传递,彰显其神经回路操控能力。相较之下,抑制性突触主要依靠Gephyrin作为突触后脚手架蛋白。先前开发的GFE3可进行抑制性突触的消融,然而其活性持续且缺乏时间和空间的精细调控。针对这一问题,研究人员创新性地开发了基于光可控蛋白PhoCl的paGFE3。

这一系统利用PhoCl的光诱导裂解特性,通过PhoCl结合肽(PBP)在光照下诱导E3连接酶聚合,定点降解Gephyrin。实验显示,paGFE3在400纳米波长光照射下,可以快速、强效且无背景信号地消除抑制性突触。更为重要的是,该过程具备高度可逆性,停用光源后抑制性突触可恢复,极大丰富了神经元功能调控的时空维度。此外,paGFE3可对特定细胞类型内的抑制性突触进行标记和动态监测,提供实时的结构功能关联数据,对神经网络动态研究意义重大。为弥补光控系统在某些场景中不便之处,科研团队还利用生物正交化学诱导结合系统开发了chGFE3。该系统由两个分子部分组成,利用细菌二氢叶酸还原酶(eDHFR)与HaloTag蛋白的化学合成诱导配对,结合混合小分子TMP-HaloTag配体(TH),实现E3连接酶的可控活化。

通过该系统,Gephyrin在加药后迅速被降解,进而抑制抑制性突触信号传递。值得强调的是,去除诱导剂后,系统可逆恢复突触结构和功能,体现出非凡的调控灵活性。该化学诱导平台尤其适用于在大范围脑区或无法用光精确照射的实验条件下进行抑制性突触的操控,为神经调控开辟了更多便利和可能。这套工具箱为神经科学的基础研究以及潜在的临床转化研究提供了全新手段。首先,通过在特定神经元群表达这些消融工具,可实现对兴奋或抑制性输入的选择性切断,从而解析不同类型突触在神经信息加工、行为形成和疾病表现中的角色。其次,借助光或化学诱导,科学家能够精确控制消融的时间和空间,实现对突触塑性过程的动态追踪,对理解学习记忆和适应性反应机制至关重要。

再次,这些工具的可逆性大幅度减少了长期表达对细胞的毒性和功能损害,利于实验重复与干预安全性评估。最后,该工具箱的基因编码性质使其能借助现代基因工程技术,如病毒载体和转基因动物,实现广泛且细致的神经回路定点操作。这一技术的发展还引发了多个方向的未来展望。研究人员可利用PFE3深入探究PSD-95与树突棘结构稳定性的相互关系及其在突触可塑性中的作用。同时,paGFE3和chGFE3提供了动态调节抑制性神经传导的新模型,有望推动对癫痫、自闭症、精神分裂症等神经精神疾病机理的理解。此外,光诱导系统(phLIC)也为未来开发其他光控蛋白工具奠定了基础,扩展了神经调节的工具库。

综上所述,针对兴奋与抑制性突触消融的新一代工具箱突破了传统技术的限制,实现了高效、特异、可控、可逆的突触结构操作。这不仅为神经环路研究带来了革命性方法,更为神经疾病干预提供了潜在策略。这些创新技术的不断完善与应用,必将推动神经科学迈入一个更精准、更动态、更深入探索神经系统功能与病理的新阶段。