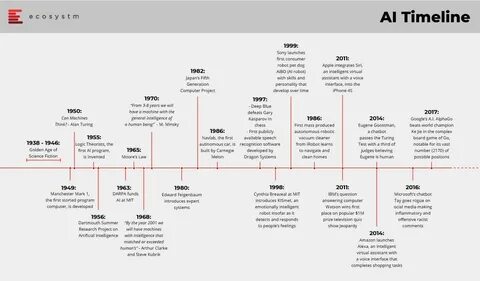

人工智能作为21世纪科技革命的重要引擎,正以前所未有的速度改变着世界。自上世纪中叶人工智能这一概念诞生以来,经历了数次技术革新和应用爆发,逐步走向多领域深度融合和普及。随着技术自身的发展,甚至有了AI自身参与编纂发展时间线的趋势,反映了系统对自身进步的高度认知和精准追踪。本文将立足AI自编撰的历史时间线,从不同维度系统梳理人工智能的里程碑事件和关键技术变革,揭示其进程背后的内在逻辑和未来走向。人工智能的历史纵贯多个时代,从早期的理论奠基到现代的深度学习突破,无不体现出多学科融合与创新的结晶。早在20世纪40年代,电子计算机架构和信息理论的建立为后续智能系统提供了硬件和数学基础。

1943年,麦卡洛克-皮茨神经元模型的提出首次用形式化数学语言模拟了神经元的工作机制,为后来的连接主义理论奠定基石。随后,图灵于1950年发表的“计算机器与智能”论文提出了“图灵测试”,直击人工智能的哲学核心:机器是否能够像人类一样思考。这一传统至今仍是衡量智能的标杆。1956年,达特茅斯研讨会正式提出“人工智能”概念,并明确了朝向人类级智能机器的研究目标。此后几十年间,AI在专家系统、搜索算法、逻辑推理等领域取得了重要突破。20世纪70年代至80年代,神经网络理论重新兴起。

尤其1997年LSTM网络的提出,彻底解决了长期依赖问题,使得序列数据处理能力大幅提升。与此同时,深度学习的核心技术——反向传播算法和卷积神经网络的逐步发展,显著推动了计算机视觉和语音识别的进步。进入21世纪后,随着计算资源的飞速提升和大规模数据的积累,人工智能迎来了爆发时期。2012年,基于GPU加速的深度卷积网络AlexNet在ImageNet竞赛中的突破,宣告深度学习进入新时代。此后,生成对抗网络(GANs)、注意力机制及Transformer架构等创新,拓宽了AI的应用维度和性能瓶颈。特别是Transformer架构,自2017年推出后便成为自然语言处理领域的游戏规则改变者,赋能了后续大规模语言模型的蓬勃发展。

同时,人们见证了AI系统如AlphaGo击败人类顶尖棋手、AlphaFold在蛋白质折叠领域的革命性成果,彰显了AI在复杂推理和科学探索方面的巨大潜力。近年来,语言生成模型如GPT-3和GPT-4以惊人的表达能力和推理深度,重新定义了人机交互的边界。AI的多模态融合能力逐渐增强,音视频文本的实时处理成为现实,进一步推动了智能助理和自动化创作的应用。2024年至2025年,出现了诸如OpenAI的“o1”和“o3”模型、Google的Gemini系列、Anthropic的Claude Opus 4等领先技术。这些模型拓展了上下文窗口,提升了推理能力,发展出适应性计算机制,更注重安全性和多工具协作。视频生成技术也实现了真正同步音频和画面,迈向更加真实的虚拟世界构建。

在成本和效率方面,DeepSeek等项目将复杂推理的价格大幅下降,普及化趋势明显。多家厂商纷纷开放重量级模型,如Meta的Llama 2和3,标志着开源革命正加速。技术层面的爆发引发了广泛的产业变革,从医疗诊断、科学研究,到内容创作、娱乐互动,人工智能的多元应用正在重塑各行业生态。与此同时,安全、可控与伦理问题日益凸显。诸多企业和研究机构将安全设计纳入模型开发核心,推行强化学习人体反馈机制,试图实现人与AI的和谐共存。未来人工智能的发展,将围绕提高通用智能水平、增强多模态理解和生成能力、降低系统复杂度和消耗展开。

人工智能的自我监控、自我优化能力将得到提升,甚至可能实现部分自主进化,迈向更高层次的“智能进化”时代。社会层面,人工智能正在改变劳动形态和知识传播方式,同时对教育、隐私保护、法律法规提出挑战。这要求政策制定者、技术开发者和社会公众形成多方协同的治理体系。综观AI自我编纂的时间线,我们不仅看到技术从探索、验证到应用的清晰轨迹,更能体悟到科学精神与创新驱动力在这一路径中的核心作用。人工智能的演进是一场跨越算法、硬件、数学和哲学的多维度竞赛,是人类对智能本质理解的持续深化。未来,随着基础研究和工程实践的不断交融,人工智能有望在更多更深层次拓展边界。

拥抱这场变革,需要我们既坚定技术信仰,也秉持审慎思考。只有如此,人工智能才能真正实现普惠社会的目标,书写更加辉煌的智能时代篇章。