在互联网高速发展的时代,免费和开源项目涌现如潮,为广大开发者和用户带来诸多便利与创新。但免费背后往往藏着不为人知的诸多挑战,特别是在遭遇恶意攻击、资源滥用以及个人维护者的压力时,这些挑战显得尤为尖锐。本文通过一个真实案例,讲述一位开发者在维护其开源副业项目JS Bin过程中经历的风雨,揭示免费项目不可忽视的“毒性”一面。 JS Bin最初诞生于2008年,起初仅是为了满足作者个人工作需求而创建的一个简易网页代码粘贴工具。随着时间推移,JS Bin逐渐成长为互联网中最早且最持续运行的实时代码粘贴平台之一,为无数开发者提供了在线测试和分享代码的便捷途径。它实现了用户匿名创建网页并实时编辑的功能,这种简单直观的设计受到了Ajaxian等技术社区的欢迎,并且通过Stack Overflow等知名平台的推荐,用户数量稳步增长。

然而,随着用户基数的扩大,平台也不可避免地吸引了大量恶意使用者。早在2012年,一场针对JS Bin的分布式拒绝服务(DDoS)攻击浮现。这次攻击不同于简单的网络拥堵,它源于有人滥用了JS Bin的功能,将平台变成了攻击他人服务器的工具。攻击者通过创建特殊URL反复向目标服务器发送请求,导致JS Bin首当其冲承受巨大压力。令人困惑的是,攻击者为何偏偏选择将此类恶意脚本托管于JS Bin?使用纯HTML文件岂不是更便捷?这个问题至今仍让项目维护者感到费解,也反映出免费公共服务的无奈。 更为棘手的是,一些攻击活动因为缺乏有效的输入验证,反而导致了所谓的“自我攻击”。

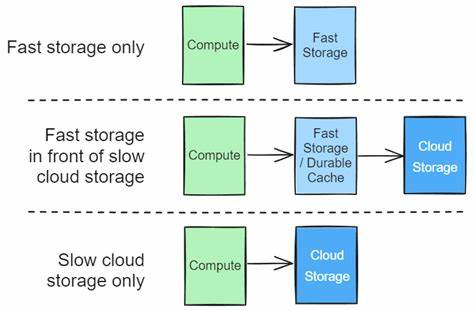

部分用户在构建攻击脚本时未加谨慎,遗漏了关键的“http://”前缀,攻击流量逆向回馈至JS Bin自身的子系统,直接给平台带来伤害。这样的情况使系统陷入瘫痪,维护者常常在清晨醒来时通过社交媒体得知平台无法访问的消息,内心无比沮丧。而需要手动处理这些恶意数据和修复系统故障的时间成本和精神压力,也让人难以继续保持最初的激情。 在处理这些挑战时,唯一的系统管理员兼开发者发现,硬件资源有限且缺乏专业支持,像负载均衡器或高性能防护设备这类昂贵配置无从谈起。于是,他开始依赖一些基础的防护策略,每当服务器CPU因攻击而过载时,通过自动脚本监控访问日志,识别高频访问IP并临时屏蔽,减轻负载。这种方法初显成效,但不可避免地误伤了大量正常用户,特别是在教育机构的集体访问中最为明显。

为此,维护者必须手动白名单部分IP,造成了运营上的额外负担。 除此之外,维护者还将部分资源请求指向专门的空白域名null.jsbin.com,通过该域名返回HTTP 204响应,实现对无效图片等频繁请求的拦截,极大减少了无效流量。同时,引入fail2ban工具针对重复请求进行自动封禁,使恶意攻击的数量显著降低。然而,这些技术手段只能在有限范围内缓解症状,却无法解决根本问题——攻击者何时会再次变换手法,导致项目陷入重重危机。 维护免费服务对一个人而言,意味着无数个夜晚要在紧急事故中奔波,还要忍受用户的抱怨、误解和不满。社交媒体上对项目崩溃的声音此起彼伏,让刚开始的热情逐渐被疲惫和挫败感所替代。

原本以分享与合作为出发点的副业项目,最终不得不面对恶意滋扰带来的无尽折磨。 这段经历不仅是对个人心理的考验,也是对免费开源项目商业模式的一次重要反思。虽然免费带来了极大的流量和口碑,但若没有相应的资金和人力支持,难以建立起完善的防护体系,项目很容易陷入失控的恶性循环。许多类似JS Bin的项目面对的挑战并非孤立现象,随着互联网环境日趋复杂,维护者必须在技术、运营和社群管理间保持平衡。 对社区而言,认识并尊重这些维护者的付出尤为重要。使用免费工具时,少一些恶意攻击和滥用,多一些理解和反馈,大家才能共同建设一个更健康、安全的网络环境。

同时,项目的稳健发展也需依赖多方协作,包括捐赠、赞助及合理的商业支持,让维护者拥有更好的资源来抵御风险。 总结来说,JS Bin副业项目的发展历程揭示了免费服务背后的重大挑战和隐忧。恶意攻击、资源滥用、运营压力等因素不仅消磨了维护者的耐心,也暴露了免费模式在没有足够支持时的脆弱性。免费虽好,但非无代价。唯有不断探索创新的管理机制和支持方式,免费开源项目才能走得更远,更稳定,更健康。