在当今科技迅猛发展的时代,可穿戴设备(Wearables)逐渐成为推动健康管理和生活方式革新的重要工具。美国总统竞选人罗伯特·F·肯尼迪(RFK Jr.)最近提出了一项宏伟且雄心勃勃的计划:在未来四年内让每位美国人都拥有一款可穿戴设备。这一愿景引发了广泛关注和热议,特别是在2025年6月24日的能源与商务委员会健康分委员会听证会上,对该计划的辩论进入白热化阶段。本文将深入探讨这一目标背后的意义、技术基础、政策挑战以及对美国医疗体系和民众生活的潜在影响。 着眼于RFK Jr.的可穿戴设备普及计划,首先需要理解为什么这一策略如此重要。当前,美国面临医疗成本高企、医疗资源分配不均、慢性病患者数量持续增加等多重压力。

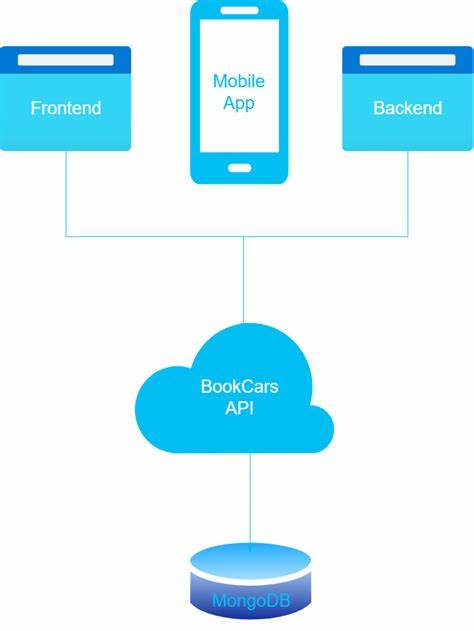

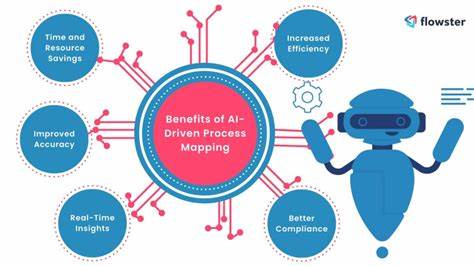

可穿戴设备通过全天候监测健康数据,如心率、血压、睡眠质量等,为个体提供定制化健康建议和早期预警,帮助医疗系统实现预防优先的转变。此外,实时的数据采集可以为医疗研究提供海量信息,促进疾病诊断与治疗方案的优化。 技术层面,过去十年间,传感器技术、人工智能和云计算的发展极大推动了可穿戴设备的性能升级。目前市场上的智能手表、健康追踪器不仅功能丰富,还具备高度的精准性和用户友好界面。RFK Jr.的计划期望借助政府和私营部门合作,在设备成本、数据安全和用户隐私方面实现突破,确保设备不仅易于获得,而且使用安全可靠。 数据隐私成为实施该计划不可回避的问题。

随着大量健康数据被采集和分析,如何保护个人隐私、防止数据泄露和滥用,是赢得公众信任的关键。RFK Jr.团队提出制定严格的法规和技术标准,推广端到端加密、匿名化处理以及透明的数据使用政策,确保用户数据在收集、传输和存储过程中的安全。 此外,政策支持与基础设施建设也是普及这一技术的核心保障。联邦与州政府需要投入资源,推动网络覆盖完善,尤其是在农村和偏远地区,以实现数字鸿沟的缩小。教育和培训计划也必不可少,帮助不同年龄段和技能水平的民众掌握设备使用方法,提升数字健康素养。医疗机构也需相应调整,整合新兴技术,以更好地解读和利用可穿戴设备所产生的数据。

对医疗体系而言,RFK Jr.的愿景若能实现,将推动医疗服务模式的根本转变。医院与诊所不仅依靠患者主动就医,更能通过持续数据监测,进行远程诊疗和及时干预,减少急诊发生率和住院时间。慢性病管理效果提升,健康风险被更早发现,进一步降低整体医疗负担。社会层面,可穿戴设备还有助于促进健康生活方式的养成。通过个性化反馈和目标激励,用户能够更主动地关注饮食、运动和心理健康,使人人成为自己健康的第一责任人。这不仅提升了生活质量,也有助于降低公共卫生支出。

然而,这样的愿景实施面临诸多挑战,除了技术与数据安全问题外,还存在一定的社会阻力。部分群体可能对新技术持怀疑态度,担心隐私泄露或难以适应新产品。成本问题虽因规模效应有所缓解,但仍需确保公平性,避免数字健康成为新的社会分层因素。因此,政策制定者和执行者必须在推进过程中注重公平和包容,构建多方参与的沟通机制,增强透明度和信任感。 从国际对比来看,许多发达国家已将可穿戴设备纳入国家健康战略,取得了显著成效。美国若能在此轮健康技术革新中抢占先机,不仅能改善国内民众的健康状况,还将在全球数字健康领域保持领导地位。

RFK Jr.提出的四年目标虽具挑战,但展现了更以人为本、科技驱动的未来医疗图景。 综上所述,RFK Jr.提出的“每位美国人都拥有可穿戴设备”的计划,不仅是医疗技术的普及问题,更关乎整个社会的健康理念与政策走向。通过技术创新、严格的隐私保护、完善的政策支持和社会广泛参与,这一愿景有望在未来几年内成为现实,从根本上推动美国医疗健康系统迈向预防优先、数字智能的新纪元。随着计划细节逐步落实,其影响将深刻而广泛,重塑公民个人健康管理模式,激活健康产业潜能,引领全球健康科技发展的新标准。未来的美国,健康不再是被动等待的代名词,而是每个人通过智能设备主动掌控的生活方式。