在当今数字化飞速发展的时代,人工智能作为最具革命性的技术之一,正被广泛应用于社会生产、公共管理等多个领域。然而,深层次的问题也随之而来:人工智能是否真正促进了人类福祉,还是在某种程度上导致了我们的去人性化?当越来越多的人开始关注人工智能的社会影响时,我们必须正视这些背后复杂且严峻的挑战。首先,从技术本质来分析,人工智能系统主要依赖海量数据进行模式识别和统计关联计算。它们不具备真正的理解能力,无法感知上下文的复杂意义,也不具备因果推理的能力。换言之,所谓的“智能”更多是表面上的模仿和组合语言的能力,而非真正的思考。这样的技术特性意味着,人工智能的输出可能存在误导、偏差,甚至错误,这些问题在关键领域尤其危险。

尤其在公共部门,如果决策依赖于人工智能系统,就会带来严重后果。它们无法理解人类情感、价值观和复杂的人际关系,也无法承担决策的伦理责任。再者,人工智能容易复制并放大存在于训练数据中的偏见和权力结构。无论是种族、性别还是社会经济地位的偏见,都可能通过算法被自然化和固化下来。研究发现,应用于教育领域的人工智能工具,对特定族群如少数族裔学生存在显著偏见,形成不公平的学习环境。更危险的是,这种偏见往往隐蔽难察,甚至影响就业、医疗等关键领域,从而加剧社会不公和阶层固化。

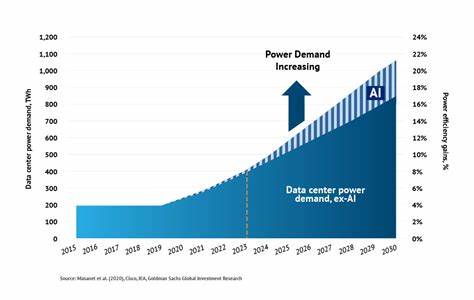

此外,公共部门若依赖人工智能决策,将可能面临“算法独角兽”的问题。人类决策者虽然也有偏见,但他们能被监督、问责,而人工智能系统缺乏这种社会与法律的责任意识。所谓“人机共治”,意在让人类“复核”算法输出,却存在自动化偏见的风险,即人们过度依赖系统结果,从而忽视自身判断。这使得纠正错误变得更加困难,进一步削弱了公共服务的透明度和公正性。人工智能的广泛部署还伴随着严重的劳动市场冲击。尽管被宣传为提高生产力的工具,许多研究却显示人工智能并未显著改善工作效率,反而伴随着劳动技能的退化和岗位的减少。

雇主借助技术裁员,减弱工人议价能力,形成恶性循环。公共部门同样面临职能削弱与公共服务“灵魂被掏空”的危险。公共服务工作者选择这一职业,往往是基于使命感和对社会的关怀。然而,人工智能的引入使决策变得机械化,复杂问题被简化为数据计算,情感关怀和价值判断被边缘化,挫伤了服务者的职业认同感和责任心。这种“去人性化”改革,不仅削弱了公共服务品质,还削弱了社会整体的互信和凝聚力。此外,人工智能也具有强大的监控能力。

它通过数字化手段,将个人转化为可量化的数据点,成为监控的对象。公共机构采用人工智能技术,无形中加剧了社会控制和权力集中,特别是在少数族裔和弱势群体中,可能带来严重的隐私侵犯和权利剥夺。与之相关的是,这些技术主要由少数科技巨头掌控,导致公共权力与技术力量的失衡,使得监督和民主控制变得更加脆弱。最令人担忧的是,人工智能技术在警务和军事实践中找到了最初的适用场景。在高度依赖迅速决策和执行命令的情境下,人工智能工具成为压制思考、强化权威的利器。它们使得决策过程机械化,消减了人性的复杂维度,可能导致权力的滥用与社会的严峻动荡。

综合来看,人工智能不仅仅是一种工具或生产力的提升手段,更是一场深刻的社会变革,它带来的不是人类的进步,而是潜在的社会退步和人性的流失。人工智能技术加剧了社会分裂,削弱了公民的同情心和责任感,威胁劳动力的尊严和公共服务的根基,也为极权主义和监控提供了技术支持。面对如此挑战,我们应当对人工智能的广泛部署保持高度警惕,特别是在公共部门中,更应谨慎而审慎地评估其影响。公众、政策制定者与学者需要共同努力,推动对人工智能的有效监管,确保技术发展符合社会正义和人类价值。更重要的是,应当抵制将人工智能作为替代人类判断和关怀的工具,保护劳动者利益,维护公共服务的温度与质量。总之,只有在清醒认识人工智能深层问题的基础上,才能引导技术朝向造福人类而非破坏人性的方向前行。

AI并非不可避免的未来,社会完全有能力选择拒绝那些去人性化的技术,守护我们共同的人类尊严和美好生活。