在现代软件开发领域,响应式编程因其强大的异步处理和事件驱动特性,逐渐成为构建高性能、高扩展性应用的首选范式。而Java作为企业级应用的主力语言,拥有诸如RxJava、Project Reactor等成熟的响应式编程库。2016年,随着操作符融合(Operator-fusion)概念的提出,Reactive Java生态迎来了性能优化的重要突破,本文将深入探讨这一前沿技术,揭开其底层原理、实践意义及未来趋势。 操作符融合的产生背景源于响应式编程中数据流经过多个操作符处理时产生的额外开销。诸如线程切换、队列创建、请求管理和同步原子操作等,都会在数据流的每个环节叠加资源消耗,导致整体性能下降。为缓解这一问题,开发者尝试将多个连续操作符进行合并,以减少不必要的资源分配和调用次数,从而显著提升系统吞吐量和降低延迟,这便是操作符融合的核心目标。

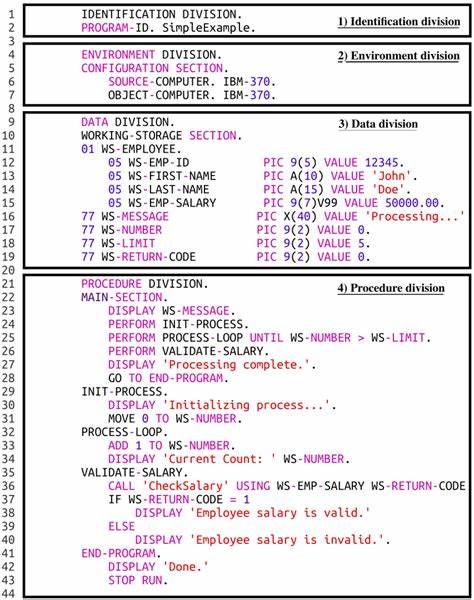

Reactive Java的发展历程可大致划分为多代演进过程。从0代的java.util.Observable及类似回调API开始,响应式编程得到了初步尝试,但限制较多且难以组合。随后由Erik Meijer领导的团队提出了第一代Rx库,具备了更完善的异步序列表达能力,但仍存取消和背压处理不足的问题。第二代通过引入Subscriber和Producer接口,支持同步取消和背压,极大地改进了数据流稳定性和控制力。第三代的Reactive-Streams规范则成为行业标准,定义了数据流接口和规则,实现跨库兼容和统一管理。4代及以后,响应式库在架构和性能方面继续深耕,操作符融合技术正是在此阶段孕育并推广开来。

操作符融合分为宏观融合和微观融合两大类。宏观融合通常发生在数据流组装阶段,通过将多个操作符合并为一个复合操作符,减少订阅时的额外操作开销。例如,将just()和subscribeOn()这类常见的起始操作符融合,避免为单个值的异步调度引入多层队列和线程切换。宏观融合还能合并多个相同类型的过滤或映射操作,将多个lambda表达式组合成一个复合函数,大幅降低调用深度和资源使用。 微观融合则多发生在订阅执行阶段,源自于共享内部队列和优化请求机制的思想。通过让上下游操作符共用同一数据队列,避免频繁的内存分配和线程同步。

同时,引入条件订阅者(Conditional Subscriber),能够判断是否真正消费了事件,减少重复请求和原子操作开销。此外,同步融合要求数据源本身支持队列接口,使得操作符无需自行创建队列,实现零拷贝传递,大幅提升性能。 在实际应用中,操作符融合不仅显著提升了性能,还优化了响应式流的资源管理能力。以range().observeOn()组合为例,经过融合优化,吞吐量可以从5500万操作每秒提升到2亿,近乎四倍的性能提升。这种优化对于高频次数据流处理场景具有重要价值,尤其是在微服务、物联网和高并发系统中,能够有效降低系统负载和响应时间。 然而,操作符融合的实现也存在一定挑战。

首先,并非所有操作符均适合融合,某些操作符间存在语义和类型转换障碍,错误融合可能导致逻辑错误或性能反而下降。其次,异步边界如observeOn()引入线程切换,需要明确区分同步和异步融合,避免线程安全问题。再者,不同响应式库之间缺乏统一的融合协议,跨库融合难以实现,限制了融合技术的生态扩展性。 为解决这些问题,Reactive Java领域的贡献者们设计了专用的接口和协议,比如QueueSubscription,支持请求融合模式切换,明确支持同步、异步或无融合状态的交互逻辑。这种设计使得库内部能够动态判断和适应不同融合模式,同时保持代码基的清晰性和扩展性。在社区生态方面,项目如reactive-streams-commons成为操作符融合优化的实验与迭代平台,为Project Reactor和RxJava等主流库注入最前沿的融合代码和测试。

谈及操作符融合的未来,技术发展依然存在广阔空间。当前仍处在探索融合能达到的性能上限阶段,面对更复杂的场景如双向流(channels)、响应式远程查询,以及更深层次的异步I/O集成,扩展现有融合架构的需求日益突出。此外,自动化融合策略研究逐渐兴起,试图通过图算法和数据流建模自动发现潜在的融合机会,减轻人工设计的复杂度和风险。 总结来看,操作符融合作为Reactive Java中的关键性能优化技术,通过减少连续操作符间的冗余开销,实现了响应式流处理的质的飞跃。它不仅提升了系统的吞吐量和响应速度,也增强了开发者对异步数据流的掌控能力。随着生态成熟与标准完善,操作符融合有望成为所有响应式系统的标配技术,助力开发者构建更加高效、灵活的现代软件应用。

未来,持续的研究和实践将带来更具创新性和广覆盖性的融合方案,推动响应式编程迈向新的高度。