心血管疾病依然是全球范围内导致人类死亡的头号杀手,据统计每年因心血管疾病死亡的人数超过千万。近年来,医学界越来越重视心率和心率变异性(HRV)在评估个体心血管健康中的作用,特别是夜间心率和HRV的变化能够更好地反映潜在风险。传统的心电图(ECG)检测虽为金标准,但由于设备庞大和操作复杂,难以实现长期和自由环境下持续监测。可穿戴设备凭借其便携性和高频率数据采集的优势,成为当前热门的替代方案,尤其像Oura Ring这种戴在手指上的智能环,由于其轻便及佩戴舒适性备受关注。最新的研究表明,通过对Oura Ring所采集的光电容积描记法(PPG)数据应用严苛的数据有效性筛选,可以显著提升其所提供的心率和HRV(包括时间域rMSSD和频域高频成分HF)的准确性。心率变异性作为反映自主神经系统活动的核心指标,低HRV预示着交感神经亢奋和副交感神经抑制的失衡,长期低HRV水平与较高心血管疾病发生风险密切相关。

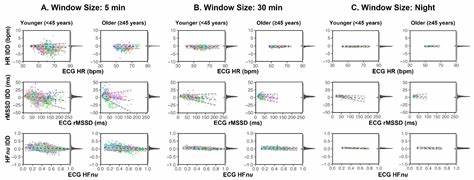

因此,高质量的HRV数据采集对于早期预警和疾病管理至关重要。该研究综合分析了114名参与者(分为92名年轻组和22名中老年组),通过实验室内同步采集Oura Ring与标准ECG的夜间睡眠数据,划分为若干5分钟时间段,针对不同的数据有效性阈值(30%、50%、80%)进行了心率和HRV指标的对比评估。结果显示,采用更严格的80%有效性阈值,可显著减小Oura Ring与ECG在各项指标间的误差,尤其对HRV指标的提升尤为明显。与此同时,采用较长时间窗(如30分钟甚至整晚数据的平均)同样有助于提升数据稳定性和准确度,减少测量噪声的影响。尤其值得关注的是,对于中老年参与者,个别时段5分钟内的HRV数据误差较大,可能受到血管弹性降低及皮肤微循环变化等生理因素影响,导致PPG信号形态变化和采样误差增多。但总体而言,整晚数据汇聚后的结果依然保持高度一致,体现了长期监测的优势和可行性。

研究也指出提高数据有效性阈值虽有利于精度提升,但相应地会导致可用数据段减少,数据覆盖率下降,需要在准确率与数据完整性之间做出权衡。对于实际在日常生活环境中广泛应用的可穿戴设备而言,考虑运动干扰、佩戴习惯等因素,合适的数据筛选标准尤为关键。Oura Ring的设计优势在于手指佩戴位置相较于手腕设备更能稳定获取连续的PPG信号,降低运动伪影的发生。此外,研究还介绍了通过分段数据的时间占比而非仅计数有效心跳数作为有效性判断标准,能更真实反映数据质量,避免因异常心跳间期带来的误导。该方法对提取连续且有效的心跳间隔序列,进而计算精确的HRV指标至关重要。应用这些优化方法后,Oura Ring提供的夜间心率及HRV指标与ECG基准数据呈现高度相关和一致性,体现出这类消费级可穿戴设备在心血管健康管理领域的巨大潜力。

随着技术进一步完善,消费者和医疗专业人员均能从长时间、高频度的非侵入式睡眠心率监测中获益,用于个人健康监控、慢病风险评估和睡眠质量分析。此外,针对不同年龄段用户的个体差异,未来研究需要进一步探索个性化的数据处理和校正策略,以保障普适性和测量准确度的平衡。综合来看,当前研究为如何从Oura Ring等PPG设备精准获取夜间心率及HRV信息提供了重要的理论依据和实用指南,有助于推动可穿戴设备在健康监测领域的广泛应用。选择适合的有效性阈值和合理的数据时间窗长度,在保证数据准确性的同时提升数据利用率,是实现长期高质量心率变异性监测的关键步骤。未来结合机器学习等智能算法,进一步优化信号处理流程,有望挖掘更深层次的生理信息,助力预防和管理心血管疾病的数字化转型。