马其顿方阵作为古代军事史上的重要篇章,代表着军事战术的创新与变革。它由马其顿国王腓力二世创新发展而来,基于古希腊传统的方阵战术进行改良,其中最突出的创新是配备了长度达到六米的长枪——萨里萨。这种步兵方阵有效融合了装备优势和战术编制,成为腓力二世强军政策的关键组成部分,后续由他的儿子亚历山大大帝率领使用,在征服波斯帝国的过程中立下赫赫战功。马其顿方阵不仅定义了希腊化世界的战斗标准,也引发了后来罗马共和军团针对其战术弱点进行攻克的军事竞赛。 公元前359年,马其顿经历了一场惨重失败,国王佩尔狄卡斯三世在与伊利里亚人的冲突中阵亡,大部分军队丧失。佩尔狄卡斯的弟弟腓力二世继位后,开始着手重塑军队与战术。

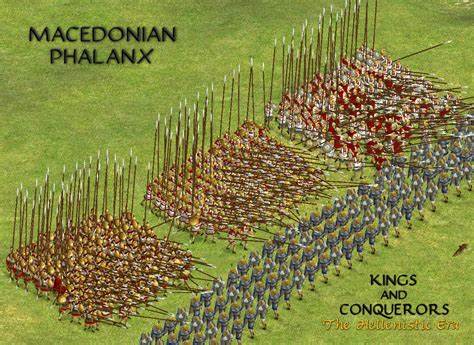

其青年时期作为底比斯的质子,使他接触到了当时著名将领埃帕米农达斯的作战策略,深刻影响了他的军事思维。腓力二世认识到传统重装步兵依赖大型圆盾作为防御核心,但这种配置存在灵活性不足的问题。他的创新在于将步兵的主要装备转变为更长、更具穿透力的长枪,同时配备小型轻便的盾牌,使得士兵能够施展更有侵略性的前刺攻击。 初期马其顿方阵为10乘10阵列,整体规模不足,更多依赖士兵的纪律与训练提升战斗力。随着时间发展,这一编制扩展为16乘16排阵单位,每个方阵由256名士兵组成,称为“突击队”(syntagma),其内部结构严谨,指挥链清晰。突击队长兼领队组成前排,确保指挥的有效传达。

每行十六人由经验丰富的军士领导,且工资显著高于普通士兵以确保士气。值得注意的是,许多底层战士在亚历山大远征时期由非马其顿士兵填充,体现了其军队的多元化整合趋势。 兵器装备方面,萨里萨是马其顿方阵的标志性武器。该长枪长达六米左右,使用双头设计,一头作为刺击利器,另一头可辅助持握与平衡,虽然其具体重量未知,但现代实验估计在4公斤上下。这样长度的长枪在近战中不便施用,但在方阵集体冲锋时能有效拒敌,第一排和接下来四排士兵借助高度重叠的长枪造成恐怖的戟林防线,使敌军难以靠近。方阵后方的士兵将长枪斜举以防御来袭的箭矢和投掷物。

除萨里萨外,每名士兵备有一柄短剑(称作希腊剑),用于战斗后期的近身格斗。采用较小、轻巧的盾牌(约24英寸宽度),相比传统希腊圆盾减轻了负担,也释放了双手使萨里萨得以施展。在装备总重量上,马其顿士兵背负约40磅,较传统希腊重装步兵轻便约10磅。 战术布阵是马其顿方阵成功的核心。多个突击队横向连结组成整齐的长阵,以“斜线减左翼”阵形部署,旨在引导敌军主动攻击右侧最前端,以便重骑兵从预设缺口突击突破。此战术由腓力二世首创,既保障了方阵的稳定性,也配合了骑兵的机动优势。

方阵的右侧通常由国王亲率的护卫步兵——轻装的守卫队(称为hypaspists)站守,他们使用传统的希腊长矛与盾牌,功能在于保护方阵的侧翼,也是灵活机动作战的主要力量。方阵左翼由盟军提供的骑兵保障,通常是防御为主,以抵御敌军可能的包抄。整个战场布局中,骑兵多呈楔形阵型驻扎右侧,时刻准备发动恐怖冲锋,方阵后方则保留轻装投射兵、弓箭手及攻城器械形成多层协同作战体系。 腓力二世与亚历山大大帝实际上并不将方阵视为主要的攻击力量,而是依赖其强大钳制作用固守并固定敌军阵线,使骑兵得以寻找突破口。历史上多场重要战役,如公元前338年的凯洛尼亚战役和亚历山大初期的格拉尼库斯河之战,均证明了方阵战术的高效。在更大的战场上,方阵的坚实防御与冲击力使敌人难以轻易穿透,尤其是在早期波斯帝国骑兵和步兵尚未适应新形步兵战术时,显示巨大优势。

然而,随着时间的推移,尤其是面对罗马军团的灵活多样战术,马其顿方阵逐渐暴露出机动性不足及后排和右翼防御薄弱的问题。罗马军团以短剑为主,采用更为灵活的小队战术,能够更有效地迂回并瓦解方阵防线,逐渐取代了这一曾经无可匹敌的军阵设计。 马其顿方阵的历史意义远超其战场形态。它不仅体现了腓力二世对传统军事思想的突破,也为后续古典时代和希腊化时期兵种的多样化发展奠定了基础。方阵里的严格训练制度和严明的军纪加强了军队的凝聚力,体现出从宗族忠诚到职业军队的跨越。亚历山大大帝对方阵的继承和完善,与其敢于采纳外族士兵合作的胸襟,共同展现了一个开创性时期的军事伟力。

总体而言,马其顿方阵是古代史上一项杰出的军事创新,它不仅改变了希腊及周边地区的战争方式,也为后世步兵战术的发展和研究提供了宝贵参考。从腓力二世的改革到亚历山大的征服战争,马其顿方阵始终是连接战略与战术的关键节点,象征着古希腊军事智谋与技术演化的巅峰。