在新冠疫情的推动下,远程办公在全球范围内迅速兴起,成为许多企业和员工适应新常态的关键手段。尽管疫情高峰期远程办公率曾达到历史最高点,但随着疫情的逐渐缓解,许多地区的远程工作比例出现下滑。然而,最新的全球调查数据显示,远程办公率在经历了初期的下降后,已经趋于稳定,这一趋势表明远程办公正在成为未来工作格局的重要组成部分。远程办公不仅改变了工作地点的选择,还深刻影响了企业管理、员工生活和城市经济结构。根据由多个国家大学和研究机构联合完成的全球工作安排调查(Global Survey of Working Arrangements, G-SWA),涵盖40个国家超过一万六千多名全职大学毕业生的数据显示,从2023年至2025年初,大学学历员工的平均每周远程工作天数稳定在大约一天左右。具体来说,2022年约为每周1.55天,2023年降至1.29天,2024年至2025年则微幅调整至1.23天,表明远程办公在逐步回落之后达到了平衡状态。

该调查还指出,远程办公的发展存在明显的地域性差异。以英语为母语的发达国家,比如美国、加拿大、英国和爱尔兰的远程办公天数一般在1.5至1.9天之间,远高于包括日本、韩国等东亚先进经济体,后者平均不足1天。欧洲和拉美国家则处于两者之间,远程办公频率在1天左右。地域差异反映了各国在产业结构、文化习惯、技术基础、住房情况以及公共卫生政策上的不同。这种结构性和文化性因素是推动远程工作广泛采用与否的关键。远程办公对于劳动力市场的影响是多方面的。

一方面,部分研究证明远程办公能提升员工的工作效率和满意度,尤其是在信息技术、金融和知识密集型行业中表现更为明显。另一方面,也有观点指出远程工作可能引发协作难题,降低团队凝聚力,影响工作创新。除了效率层面,远程办公还极大地扩展了劳动力供给,尤其为女性、照顾者和残障人士提供了更加灵活的就业机会,使得他们能够更好地平衡工作与生活的需求。这一点在扩大包容性和促进就业方面具有重要意义。城市经济因此经历了显著变革。办公楼的需求下降导致相关商业地产市场调整,通勤模式也随之改变。

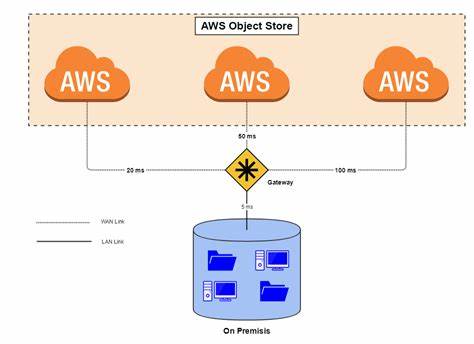

减少高峰通勤不仅减少了交通拥堵和环境负担,同时也影响了餐饮、零售等依赖办公人流的产业链。未来,城市规划和基础设施建设需要重新考量,以适应混合办公模式的持久存在。企业在人力资源管理策略上也迈入新阶段,如何平衡远程与现场工作的比例,保障员工的归属感与协作效率,成为管理层关注的核心。招聘、培训及绩效评估体系正逐步适应远程办公的特性,并探索更加灵活多样的工作安排。技术进步是远程办公得以普及的根本驱动力。高速稳定的互联网、多样化的协作软件及云计算服务,为远程办公提供了基础支撑。

同时,数据安全与隐私保护也成为企业和员工共同面对的重要课题。全球远程办公的稳定性意味着相关政策制定者、企业和研究人员需要关注其长期影响,制定适宜的法规和管理模式,以推动远程办公健康发展。国际合作和跨国研究有助于理解不同国家之间的差异与共性,促使全球劳动市场的深度融合。总结来看,远程办公已经从疫情期间的应急措施转变为全球工作方式的重要组成部分。尽管不同国家和地区存在显著差异,但远程办公的持久趋势不可忽视。它不仅为劳动者带来灵活性,也推动了城市经济结构和企业管理的深刻变革。

面对这一新常态,各方需要积极应对,共同塑造更加高效、包容和可持续的未来工作环境。