近年来,人工智能技术的突飞猛进正在深刻改变软件生产的方式,传统的软件开发瓶颈逐渐松动,随之而来的是全新的挑战。这是一个令人兴奋的时代,因人工智能的普及和功能日益强大,使得软件开发不仅仅局限于专业程序员的领域,甚至非技术背景的人员也能够迅速构建复杂的数字系统。这一现象使得软件生产步入了一个前所未有的转型阶段,开发效率远超以往,为软件开发行业带来了深刻的结构变化。传统的开发理念和模式正在遭受挑战,同时新的瓶颈也在逐步形成,促使我们重新审视整个生产过程的本质与未来。过去二十多年间,软件开发形成了一套坚实的共识,这些原则基于开发者资源匮乏、错误频发及人类思维速度的限制。一切围绕着如何使开发过程尽可能简洁高效,降低维护成本以及确保代码的稳定性构建而成。

代码应该简洁而非过于严谨,开发者稀缺且昂贵,变更需要经过严格审查并保持版本控制,错误不可避免,维护负担应尽可能低廉,重构代码成本高于运行软件成本等等,这些成为软件行业不可动摇的规则。然而,随着人工智能的全面介入,这些规则正逐步被打破和重构。最具革命性的变化莫过于软件开发的门槛极大降低。如今,即使是非程序员也能运用AI工具,在极短的时间内完成传统工程师数天甚至数周才能完成的工作。这种效率的突破,让许多原本紧缺且昂贵的人力资源得到释放,同时驱动着软件生态向多元化和低门槛方向发展。与此同时,这也带来了新的挑战。

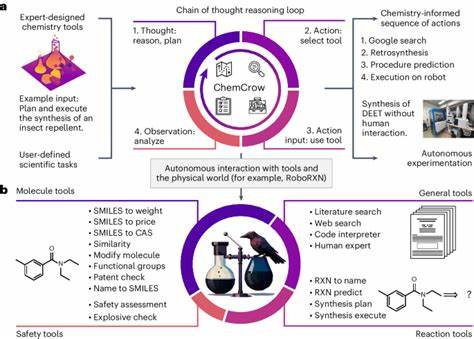

过去的软件开发瓶颈主要体现在人力成本、错误率和思考速度限制上;而未来的软件产业将面临工具体系、逻辑模型以及协作方式等方面的瓶颈。传统的代码管理、版本控制和协作审查流程,虽然在过去几十年中成效显著,但在以AI辅助甚至自动化构建代码的环境中,这些流程可能变得笨重低效。开发工具在新生态中担任着更重要的角色,却也可能成为限制创新和生产力提升的新阻力。值得关注的是,旧有的源代码与编译生成代码二元对立关系正在模糊。随着AI在代码生成、优化、执行中的深入应用,代码的表现形式将更加模糊、多变,越发接近人类语言的灵活性与模糊性。这意味着软件系统需要重新设计,更加适应模糊逻辑而非单纯的布尔逻辑,以实现平滑且指数型的性能扩展和迭代创新。

同时,软件开发团队的组织结构和协作方式也要随之变革。过去以严格分工、层层审查为核心的开发方法,可能被更加开放、灵活甚至自适应的模式所取代。知识和技能的边界模糊,任何人都可能作为核心创造者参与到开发过程中,协同生产变得高度智能化和自动化,涵盖从需求定义到部署维护的各个环节。新瓶颈的出现不仅是挑战,更是一个重新塑造行业规则和工作方式的契机。开发者、管理者乃至整个软件生态都需要调整思维模式和能力结构,拥抱新技术带来的变革。软件设计更加关注用户体验和直觉交互,工具开发则侧重于增强AI扩展能力和人机协同效率,团队管理重视灵活性和适应性以应对快速迭代。

在未来,智能软件不仅仅是工具,更像是合作伙伴,理解并扩展人类创造力和思维深度。高性能、低成本、灵活且智能的生产模式将成为主流,开发者身份也将更加多元和开放。从哲学角度看,语言是个体与外部世界之间的桥梁。软件作为一种语言表达形式,其边界将因AI的参与而变得模糊,个人和机器协同创造的界限日益模糊。能力“廉价到无法计量”让智能成为普适资源,而非稀缺财富。这样的转变将引发产业、文化乃至社会结构的巨大影响。

软件不再是少数专家的专属领域,而是普罗大众共同参与的数字创造空间。综上所述,软件开发正迎来一场范式转换。旧有的开发瓶颈和规则将逐步失效,新的挑战和机遇并存。建设更高效灵活的开发工具体系,推动模糊逻辑的卓越应用,以及塑造适应智能化协作的团队文化,都是未来软件产业升级的关键。只有正确认知并积极应对这些新瓶颈,软件行业才能在智能时代实现平稳且指数级的飞跃,释放人类无限的创造潜能。