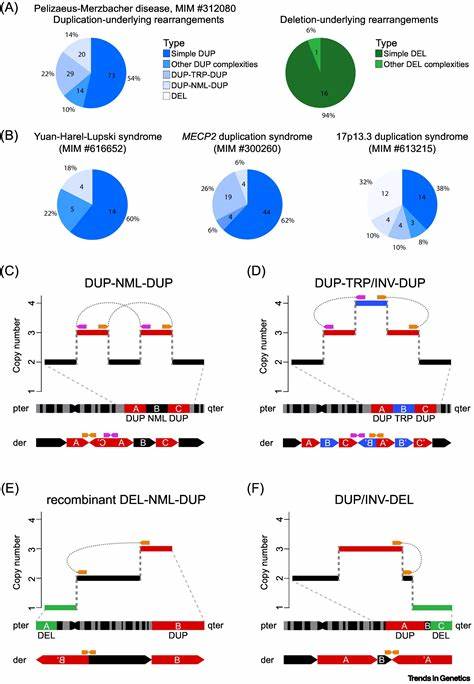

基因组重排是指染色体结构发生大规模变化,如融合、断裂、倒位和易位等现象,这些变化会对基因组的线性排列和三维结构产生深远影响。长期以来,科学家们一直关注基因组重排如何推动生物多样性和进化,但普遍认为大多数动物类群中的基因组结构相对稳定。然而,最近的研究揭示,在非海洋环节动物群体中竟然发生了一次罕见且剧烈的基因组重排爆发,这一发现不仅挑战了传统观点,也为理解环节动物的适应性进化提供了新思路。环节动物是一类多样化的无脊椎动物,包括环毛虫和一些海洋及非海洋种类。非海洋环节动物以其广泛的淡水和陆生栖息地闻名,尤其是蚯蚓和水蛭等代表物种。科学家通过对其基因组进行高分辨率测序和比较,发现相较于海洋环节动物,非海洋环节动物的基因组结构经历了极为剧烈的重排,导致宏观共线性丧失殆尽。

这种剧烈的重排伴随着新型的“新生着丝粒”形成,且伴随着转座子的大量积累。新生着丝粒的出现是基因组重排中的一个关键机制,它帮助稳定那些原本可能会因为结构变化而被破坏的染色体片段。这些转座子不仅参与了着丝粒的形成,还可能影响基因表达和染色体空间组织。更为重要的是,这场基因组重排爆发可能与细胞分裂和基因组稳态相关基因的缺失有关,暗示了基因组自身调控机制的改变为这次突变提供了可能的条件。三维基因组结构的研究显示,尽管非海洋环节动物的基因组线性排列发生了巨大变化,但关键基因簇如Hox基因仍然通过新的长距离相互作用保持协调调控,这显示了基因组结构重塑和功能保持之间的复杂平衡。这个发现令人震惊,因为在许多其他动物类群中,基因组的宏观共线性通常高度保守,结构演化受到较大限制。

然而,非海洋环节动物表现出令人难以置信的容忍度,能够接受甚至依赖大规模的染色体重排以实现进化创新。研究团队提出这次大规模基因组重排是一次“集群式”事件,打破了长期的基因组结构稳定期。重排之后,基因组经历了持续的塑形过程,促使非海洋环节动物更好地适应陆地和淡水环境。这一发现不仅丰富了我们对基因组演化动力学的认识,也对了解进化的非均匀性提供了有力支持,凸显了突发性基因组变革在物种形成和适应性演化中的作用。技术层面上,利用先进的染色体组装、全基因组比对和三维基因组学方法,科学家们得以精准捕捉基因组的结构变异。这些工具帮助揭示了基因组重排的具体模式和其生物学表现,为后续研究奠定了基础。

此外,研究还涉及了基因家族的扩增与缩减、转座元素活跃度的变化及其与基因组稳定性的关联,进一步阐明了基因组重排背后的机制。基因组重排的研究对于生物学的多个领域都有重要启发意义。从进化遗传学角度来看,大规模结构变异提供了基因组创新的物质基础,为新功能基因和调控网络的产生创造条件。从生态学角度来看,基因组塑形助力物种更好地适应多变的环境,促进生态位扩展和多样化。从生物技术角度讲,理解基因组结构调控机制有助于推动基因编辑和基因治疗技术的发展,提高对复杂遗传病的理解和干预能力。环节动物的基因组研究也促进了比较基因组学的发展,为解析动物进化树、重建祖先基因组和揭示演化过程中的关键节点提供了丰富数据。

综上所述,非海洋环节动物经历的这场突发性大规模基因组重排,展示了基因组进化的动态性和多样化策略。它不仅为环节动物的生态适应和物种多样性提供了遗传基础,更提示我们进化不仅是缓慢积累的过程,偶发的剧烈基因组事件同样可能带来深远的生物学影响。未来,随着更多高质量基因组数据的积累和解析技术的提升,科学界将能更全面地理解基因组重排与生物进化之间的复杂关系,进而推动生命科学领域的理论创新与应用发展。