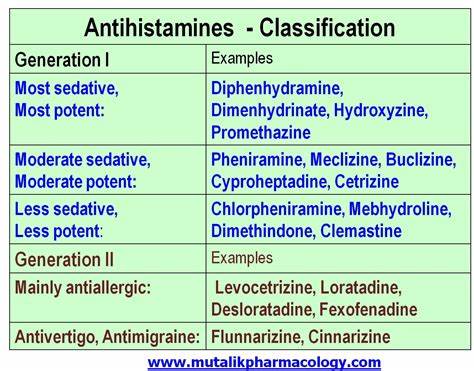

随着现代生活节奏的加快和环境变化,越来越多的人选择通过有氧运动如骑行、跑步和游泳来提升健康水平和身体素质。在追求更佳体能的过程中,许多人可能同时面临过敏症状,需要服用抗组胺药缓解不适。然而,近期来自俄勒冈大学的科学研究揭示,抗组胺药物在高剂量使用时可能会干扰人体对运动的适应过程,减弱健身效果。这一发现引发了公众和运动医学领域的广泛关注,同时对抗组胺药的日常使用提出了重新思考的必要性。组胺是一种广泛存在于动植物中的小分子信号物质,虽然通常被人们联想到过敏反应中的诸多症状,但它在人体内承担着更为复杂和关键的生理功能。研究显示,组胺在运动过程中参与调节肌肉血流和免疫反应,促进肌肉组织修复和适应性增强。

具体而言,当参与者进行有氧训练时,肌肉微损伤会引发一定程度的炎症反应,组胺由此发挥作用,促进血管扩张,增加血流量,从而为受损部位提供更多氧气和营养物质,加速恢复和新蛋白质的合成。俄勒冈大学的研究团队对16名男女参与者进行了为期六周的自行车训练实验,分两组分别服用高剂量抗组胺药物和安慰剂。结果显示,服用抗组胺药物组的运动表现提升明显受限,训练期间血流改善的效果被削弱,整体体能提升大约只有对照组的一半。值得注意的是,两组在最大摄氧量(VO2 max)方面的表现差异不大,研究者推测可能由于样本容量有限或者训练周期相对较短。虽然目前尚不清楚低剂量的非处方抗组胺药物是否也会带来类似影响,但高剂量使用导致运动适应性降低的事实已被确凿证明。组胺在运动过程中的释放,主要由肌肉中的肥大细胞触发,这种机制尚未完全被解析,但其结果是促进血管舒张和激活一系列免疫细胞参与肌肉重塑。

此外,组胺还能促进约四分之一参与运动应答基因的表达,从而促成肌肉的新蛋白质合成和功能优化。阻断组胺通路不仅减少了这种基因表达的激活,还可能限制肌肉生物结构的改进与再生。针对高强度间歇训练的类似研究也证实了这一结论:抗组胺药物会抑制训练收益,影响运动耐力和表现的提升。由此看来,组胺在各类有氧及间歇训练中都扮演着关键的生理调节角色。对于普通运动爱好者和专业运动员而言,这一研究成果提醒人们在选择抗组胺药物时需谨慎权衡,尤其是在训练期间尽量避免高剂量用药。因目前多数相关研究聚焦于较高剂量,尚不能断定日常低剂量抗组胺药是否同样会对健身效果产生显著影响,因此未来的研究需进一步探明不同剂量和用药频率下的具体影响。

此外,个人体质差异、运动类型、用药时机等因素也需纳入考虑范围。合理安排运动训练和药物使用的协调性,打造科学有效的健身方案,是实现理想体能提升的关键。运动科学与医学专家建议,在不得不使用抗组胺药物的情况下,应尽量选择最低有效剂量,避免长期高剂量连续用药,同时结合医生建议制定训练计划。在体验季节性过敏症状时,尽量采取非药物的辅助措施如环境调整、饮食调节和适度休息,也有助于保证运动表现的稳定和进步。总体来看,组胺不仅是传统意义上的过敏介质,更是骨骼肌适应运动压力不可或缺的信使,阻断其作用将直接影响肌肉修复效率和有氧训练效果的实现。运动爱好者应对此保持警觉,根据自身实际情况进行科学的药物管理与锻炼安排,确保身体获得最大化的适应益处。

显然,结合近期科研成果,未来的运动医学和健身指导将更强调组胺途径的作用和规律,从而开发更为个性化和精准的训练及恢复策略,为大众健康水平的提升提供坚实的科学支撑。随着相关研究持续深入,人们期待能够明确不同类型抗组胺药物及剂量对运动表现的具体影响范畴,帮助公众做出更加明智的健康管理决策,最终实现科学训练与合理用药的双赢局面。