随着人工智能技术的飞速发展,AI生成代码正逐渐成为软件开发过程中的重要组成部分。大幅提升开发效率的同时,AI生成代码也带来了新的风险和挑战,尤其在代码质量安全方面引发了广泛关注。开发者和企业面临着如何检测AI生成代码中的潜在问题,以及如何高效进行漏洞修复的难题。在这一背景下,理解AI生成代码的成本,从检测到修复的全过程中合理分配资源,成为了业界亟需解决的关键话题。 AI生成代码的优势无可否认。基于强大的自然语言处理模型,AI能够快速生成符合需求的代码片段,极大地缩短开发周期。

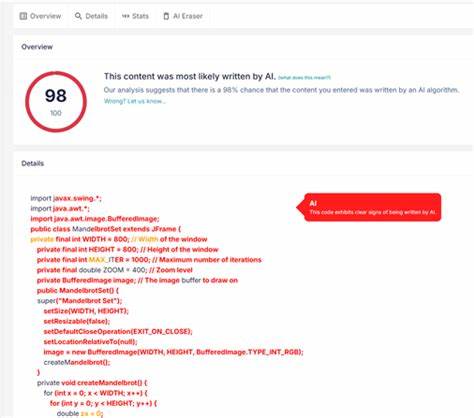

这种自动化生成不仅减轻了开发人员的重复性劳动,还激发了创意和灵感,使得复杂功能的实现更加高效。然而,代码自动生成也难以避免产生潜在错误或不安全的代码模式。这些隐患如果未被及时发现,可能导致漏洞被利用,甚至引发更大范围的系统崩溃或数据泄露。 代码检测是保障AI生成代码质量与安全的第一道防线。传统的代码审查依赖人工,既耗时又不完全可靠。对应的自动检测工具开始应运而生,这些工具利用静态代码分析、模式匹配、行为模拟等技术对代码进行扫描和评估。

尤其在发现代码中的安全漏洞、逻辑缺陷及性能瓶颈方面显示出独特优势。随着安全意识的提升,检测工具不断集成机器学习算法,针对特定应用场景提供定制化检测方案,有效提升检测的准确率和覆盖面。 尽管如此,检测本身并非万能。首先,检测结果往往伴随着误报与漏报,如何准确区分真正的安全威胁,需要依赖开发团队的专业判断和辅助手段。其次,检测报告生成后,如何高效地进行漏洞分析与修复才是实现风险控制的关键。AI生成代码中存在的缺陷可能涉及底层机制,修复复杂且耗费大量时间和人力资源。

由此,代码修复阶段同样不可忽视。 代码修复的成本高昂,远超过初步的检测成本。漏洞修复不仅涉及技术层面的修改与测试,还需保证修复后的代码不会引发新的问题。这要求修复过程具备全面的代码理解与综合分析能力。开发者需要定位问题根源,设计安全有效的解决方案,甚至重新设计部分系统架构。尤其在跨平台、多语言环境下,修复的复杂度进一步增大。

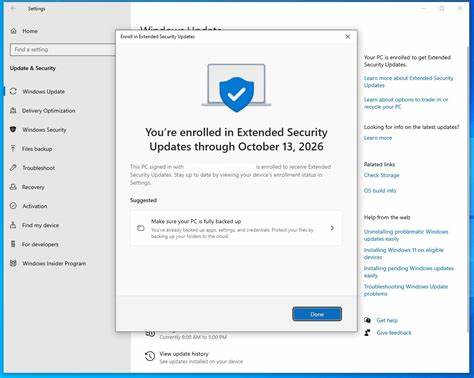

另外,修复过程中同样面临资源分配的挑战。对于企业而言,过多投入于修复环节可能拖延项目进度,影响产品上线时间;投入不足则可能导致安全隐患埋藏更深,造成更严重的后果。因此,如何在检测与修复之间建立合理的优先级和协同机制,成为企业提升整体安全水平的重点工作。 在实际应用中,许多企业选择利用集成化的平台实现检测与修复的闭环管理。通过自动化工具及时提醒潜在漏洞,结合人工复审和补丁管理,既保证检测的及时性和准确性,又缩短修复周期。同时,通过合规文档的生成与更新,确保在安全审计和法规遵循中具备充分的依据。

这种安全优先的理念不仅能降低AI生成代码带来的隐患,还能提升团队的安全意识和技能水平。 团队教育同样是降低AI生成代码风险的重要环节。不断培训开发人员了解AI自动生成代码的局限性,掌握先进的检测工具使用方法,以及有效的修复策略,可以大幅减少安全事故发生率。安全文化的渗透,使得代码质量管理不再是孤立行动,而成为日常开发流程的一部分。开发团队在实践中积累经验,形成符合自身业务特点的安全准则,进一步增强安全治理的整体性与针对性。 跨平台集成的趋势也对AI生成代码的检测与修复提出了更高要求。

现代软件系统往往涉及多种开发环境、语言和框架,使得安全管理更加复杂。多平台、多工具的协同发挥其优势,能够实现更为全面的漏洞覆盖与统一管理,避免信息孤岛和管理碎片化。此外,开放源代码社区的参与也促进了安全工具和实践的共享与改进,有助于形成更强大的防御网络。 面对AI生成代码的安全挑战,企业应当制定科学的投资策略。投入合理比例的成本于检测环节,通过先进工具降低漏报率和发现更多潜在风险。同时,不忽视漏洞修复的必要投入,确保修复过程高效、低误差,保障产品和用户数据安全。

综合来看,检测与修复不仅是安全保障的两个重要阶段,更是提升AI代码生成技术可靠性和信任度的关键环节。 未来,随着AI技术的进一步进步,自动化检测和智能化修复工具必将越来越成熟。借助持续的研发创新,及时捕捉新型威胁和漏洞,缩短修复响应时间,将成为提升安全水平的重要推动力。此外,行业标准和法规的完善,也将为AI生成代码的安全管理提供更加明确的规范和指导。 综上所述,AI生成代码在加速开发的同时,带来了前所未有的安全挑战。检测与修复环节关键所在,不仅需要技术手段的支持,更依赖于合理的流程设计和团队协作。

企业唯有在两者之间找到适当的平衡,充分考虑检测的全面性和修复的深度,才能有效降低成本,提升产品质量,确保信息安全和业务持续发展。在数字化转型日益加速的背景下,这一课题的重要性和紧迫性不容忽视。