近年来,随着人工智能技术的高速发展,诸多以大型语言模型为基础的编程辅助工具开始进入市场,极大地改变了开发者的工作方式。Cursor就是其中一款受到广泛关注的AI编程辅助工具。它以强大的代码生成和任务拆分能力著称,能显著提升开发效率。然而,众多用户反馈表明,Cursor在使用约一小时后,常常会出现代码混乱、逻辑错乱乃至严重的技术债务问题,甚至导致整个应用架构陷入瘫痪。本文将围绕这一现象展开深入分析,探究其背后的根本原因,分享用户应对策略,并就未来AI编程助手的发展方向提出展望。 首先,我们需要了解Cursor崩溃的具体表现及用户的使用流程。

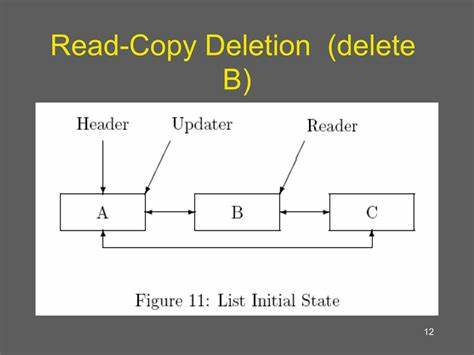

许多使用者会利用Markdown文件将复杂的功能拆解为细小的、可测试的任务,定期更新架构说明文档,从而保证AI在合理范围内开展工作。初期的1-2小时内,Cursor配合这一流程表现非常理想,能够逻辑严密地完成开发任务,但随着使用时间的推移,系统开始逐渐失去对之前工作的关注,出现忽视已有文件、产生大量占位符代码、无序生成多个环境配置文件、甚至进入无休止的调试循环等问题。这种“烧毁”应用的现象不仅让开发进度受阻,还极易让项目陷入技术债务漩涡。 造成Cursor生产力波动的核心因素之一是大型语言模型(LLM)的注意力机制。LLM在处理大规模上下文时,往往将注意力集中在对话的开头和结尾部分,而中间较长的文本段落容易被遗忘或忽视。换言之,Cursor在长时间对话或大量代码交互中,早先的代码片段或需求逐渐“滑出”模型的注意范围,导致其在生成新的代码时参考信息不完整,进而产生逻辑混乱和不一致的代码输出。

当前技术尚未能完全解决这一上下文跨度限制,这也成为长期持续合作中AI编程辅助工具的难题。 用户在讨论中提到,一些替代方案和辅助措施有助于缓解这种问题。比如定期开启新的会话线程,在新线程的开端提供代码总结或项目简介,帮助模型“重新加载”上下文信息,从而恢复对整体项目的把控能力。另外,通过版本管理工具如Git,将工作中的代码版本严格管理,用户可以随时回滚至工作良好的快照,避免因模型偏差带来的不可逆损失。此类方法结合起来,有望最大限度地发挥AI助手的加速作用,同时降低“烧毁”风险。 此外,部分用户分享了更细致的工程实践经验。

例如通过持续维护Markdown格式的任务清单,明确指令和边界限制,避免模型擅自生成未被授权的文件或文档内容。还有用户提到利用专门的编辑器功能,如Zed编辑器中的“从总结创建新线程”,及查看Token使用情况等工具,以更科学的方式管理对话上下文资源。这类方法虽然增加一定操作负担,但在提升模型执行稳定性方面效果明显。 关于模型自身的局限性,业内专家普遍认为这是一个技术发展阶段的必然产物。大型语言模型处理历史记忆的能力正不断改进,未来可能支持更大规模的上下文窗口,以适应更复杂的长期项目开发需求。同时,多模态模型、多任务训练等新技术应运而生,将优化模型在代码理解与生成上的表现。

但无论如何,辅助工具依旧需要开发者主动配合,合理设计协作流程,才能最大化效率和代码质量。 从宏观视角看,Cursor等AI编程工具的兴起正在推动软件开发范式的转型。它们不仅能够减轻重复性编码负担,还激发创意和思考,让开发者从繁琐细节中解放出来,专注于设计和架构创新。但与此同时,如何防止产出质量下降和技术债务累积,成为决策层和技术团队必须面对的重要课题。这要求团队建立科学的代码审查和质量保障流程,合理划分AI与人工的协作边界,确保最终项目的可维护性和稳定性。 总结来看,Cursor在生产力高峰后的“烧毁”困境,是当前大型语言模型辅助编程领域的一个典型难题。

其根本成因在于模型的上下文处理能力有限,导致长期协作中信息丢失和逻辑混乱。借助分阶段会话、代码版本管理和严格的任务边界设定,用户能够一定程度缓解这一问题。未来随着技术演进及工具成熟,期待AI编程助手具备更强上下文理解力和稳定性,实现真正高效、持久的开发协同。对于广大开发者而言,积极拥抱这一趋势的同时,应持续探索行之有效的实用策略,把握AI带来的巨大机遇,迎接软件开发新时代的到来。