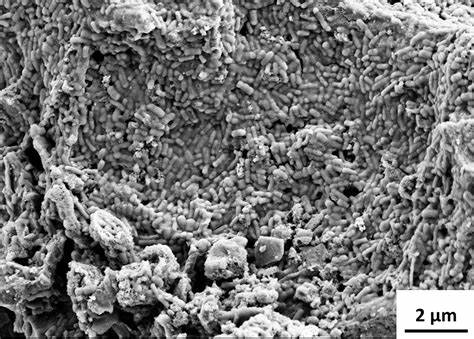

切尔诺贝利核事故发生于1986年4月26日,是人类历史上最严重的核灾难之一。核反应堆爆炸释放出大量辐射,导致周围地区被封锁,并形成了被称为切尔诺贝利隔离区的废弃地带。由于无人类活动,这片区域演变成了一个独特的生态系统,许多野生动物得以繁衍生息,包括成千上万只遗留在此的野犬。几十年来,科学家们一直对隔离区内的生命形式展开研究,以揭示高辐射环境对生物健康和进化的影响。最新的研究显示,这些野犬群体或许正在经历快速进化,展现出从基因水平开始的独特适应特征,反映出生命在极端逆境中求生存的韧性。切尔诺贝利野犬的基因研究始于对302只逃离了人类社会且生活在核电站附近的野犬进行DNA测序。

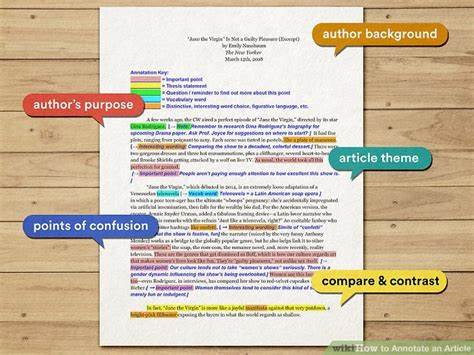

研究团队来自美国南卡罗来纳大学和国家人类基因组研究院,目标是探究辐射是否引发了这些动物基因组的显著变化。对比距离核电站约十英里外切尔诺贝利市区的犬只,研究人员发现两组犬类的基因存在显著差异,提示极有可能在隔离区的动物通过某种方式适应了辐射环境。尽管这种差异可能暗示辐射触发了快速遗传变异,但科学界对此尚无定论。辐射诱导突变与其他影响因素如近亲繁殖和基因漂变等,难以区分,这使研究复杂化。一些环境科学家指出,目前的研究尚未提供直接证据证明辐射是导致基因变异的主因,因此需要更多多层次、长期追踪的研究来澄清因果关系。2016年对隔离区内东部树蛙的研究引起了学界的广泛关注。

这些通常呈绿色的青蛙个体中,黑色变异体显著增多。科学家推测这些黑色体色素的基因突变增加了黑色素含量,从而有助于缓解辐射对细胞的伤害。这启发了对于切尔诺贝利野犬是否也表现出类似有利突变的猜想。科学界开始关注辐射是否会加速自然选择和进化进程。辐射往往被视为破坏基因的因素,但在某些情况下,它也会增加基因多样性,提供适应新环境的遗传素材。种子在太空中接受辐射诱变以培育耐高温、耐旱的作物就是应用实例。

根据2023年发表在《科学进展》杂志的一项研究,切尔诺贝利区野犬表现出一些可能的遗传适应标记,提示它们可能发展出应对辐射环境的基因优势。这些基因变异可能涉及免疫系统功能、DNA修复能力和代谢调节等多个方面,有助于犬类在高辐射、高环境压力的条件下存活和繁衍。与此同时,另一项由北卡罗来纳州立大学和哥伦比亚大学健康学院研究人员完成的研究提出了不同观点。2024年发表在《公共科学图书馆·综合》上的研究显示,在对核辐射暴露三十余代之后,野犬的染色体及基因组层面并未出现预期的辐射诱导异常。这项研究通过比较不同地区犬类的基因特征,发现切尔诺贝利野犬与邻近地区犬类的基因相似度较高,未检出明显辐射引起的遗传损伤迹象。该团队认为,如果辐射引起的遗传变异对这些犬只有显著生存优势的话,相关基因变异应在后续代群中仍能被检测到。

然而实际结果并未证实这一假设。这两项研究的争议凸显出科学探讨辐射影响的难点。野犬群体的遗传变化可能由多种因素驱动,单纯归因于辐射尚显不足,尤其是在缺少长期生态和遗传跟踪数据的背景下。此外,辐射引起基因突变可能伴随着负面效应,如何通过自然选择筛选出有益变异,是理解适应机制的关键。尽管如此,切尔诺贝利隔离区依然为科学家们提供了一个无与伦比的“活体实验场”,探索生命在极端环境下的进化轨迹。隔离区面积相当于美国优胜美地国家公园大小,禁区内的动物不仅包括野狗,还有各种哺乳动物、鸟类、两栖类和昆虫。

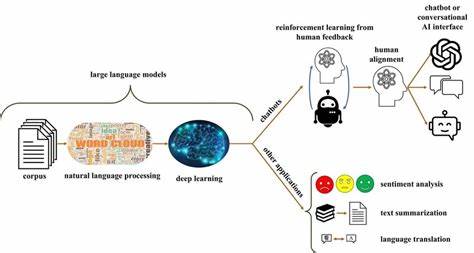

它们各自应对辐射的策略、基因适应性多样,为生命科学和进化生物学贡献了宝贵样本。作为人类历史上首次大规模辐射生态影响长期观察的地点,切尔诺贝利提供了前所未有的机遇,让人类了解辐射对遗传信息的潜在影响及生态系统的韧性。野犬作为与人类关系密切的哺乳动物,其进化启示也可能为人类医疗、辐射防护提供线索。例如,野犬的免疫系统如何因适应辐射而发生改变,或许能帮助研究人员开发出改进的放射治疗或辐射损伤修复手段。此外,这些动物也促进了公众对辐射生态效应的认知,推动了核安全和环境保护的科学探索。在未来,结合新一代测序技术、长期野外监测及生态学模型,科学界有望揭示辐射对基因组动态的更细微影响,厘清野犬进化的真实驱动力。

同时,多学科协作将进一步深化对辐射如何影响不同物种遗传多样性和生态系统稳定性的理解。切尔诺贝利野犬的研究不仅是科学探索的前沿,更是对生命力量的见证。它提醒我们,即使在核灾难的阴影下,生命依然能够找到适应与发展的路径,进化的奇迹在险境中闪耀出独特光彩。随着科技进步与研究深入,切尔诺贝利野狗的秘密将不断揭开,为全球生态保护和进化生物学带来更多启示。