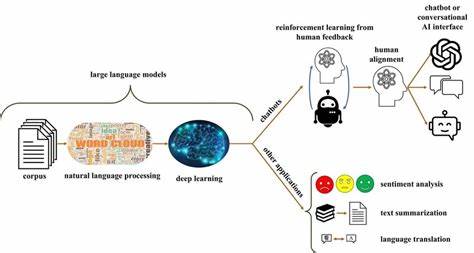

随着电子设备的日益普及,环境污染和电子废弃物管理成为全球关注的焦点。传统电池中的有毒材料不仅增加了处理难度,还对生态系统和人体健康造成威胁。基于此,宾汉姆顿大学的研究人员迈出了关键一步,成功利用益生菌——一种对人体安全且对环境无害的微生物,开发出可溶解的生物电池,为瞬态电子设备的电源问题提供了创新解决方案。 瞬态电子学,即电子设备在完成使命后能够自行降解消失的技术,近年来在生物医学和环境监测领域备受关注。这类设备强调无需回收处理,减少环境负担。尽管瞬态电子装置技术不断突破,电源的设计始终是最大挑战。

传统锂离子电池含有多种对人体和环境有害的化学物质,不适用于生物可降解电子设备。因此,寻求安全、环保而高效的替代电源成为该领域的研究热点。 宾汉姆顿大学电气与计算机工程系教授Seokheun “Sean” Choi及其研究团队结合多年生物电池研究经验,提出了利用益生菌微生物燃料电池的新理念。益生菌是促进人体健康的活性微生物,具有天然生物兼容性及无毒性,极适合用于开发生物可溶解电池。这种基于益生菌的电池不仅在使用完毕后能够分解,还能确保不会对生态环境或人体产生任何负面影响。“在瞬态电子设备的研发中,最难突破的难关就是电池的安全性与可降解性。

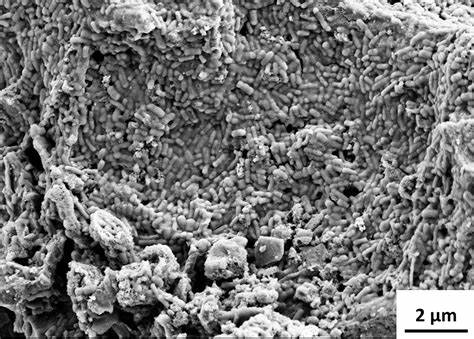

” Choi教授强调指出。 此次研究采用了特殊设计的多孔粗糙电极,利用聚合物及纳米颗粒增强益生菌的电催化活性和附着能力,提高了微生物的发电效率。团队通过对含15种不同益生菌的混合物进行多次实验,证实这些益生菌具备一定的产电能力。为了确保电池仅在特定酸性环境下工作,如人体消化道或污染场所,研究者们在可溶解纸张上涂覆了低pH敏感聚合物涂层,这一创新极大提升了电池的电压输出和工作持续时间。 早期实验阶段,研究团队面临不少技术挑战和性能瓶颈,特别是益生菌电力输出较低。然而,凭借不断优化电极结构和菌种组合,团队取得了阶段性成功。

Choi教授表示,这项技术仍处于概念验证阶段,未来将在筛选更具产电潜力的单一菌株及菌株间协同作用等方面进行更深入的研究。此外,将多个单元电池通过串联或并联方式连接,以提升总电压或电流的实验也在规划之中,希望逐步实现满足实际应用需求的性能指标。 瞬态电池技术具有广阔的应用前景:在生物医学领域,可用于一次性植入式医疗设备,例如术后监测传感器和药物释放系统,避免额外开刀取出设备;在环境监测方面,能够部署于污染河流或土壤中,实现对污染物的实时反应和自动降解,减少二次污染风险。同时,益生菌电池因其安全性高,在食品安全监控及智能包装领域亦大有可为。 该研究成果突显了跨学科结合生物学与电子工程的重要性,开辟了绿色可持续电子技术的发展新路径。随着技术的不断进步,未来有望实现更高功率、更长寿命和更灵活应用的瞬态生物电池,将传统电子行业向环保、健康和智能化方向转型。

总的来看,宾汉姆顿大学的这一创新突破不仅丰富了瞬态电子电源的设计思路,更为人类迈向更绿色的未来迈出坚实步伐。益生菌可溶解电池作为安全、环保的瞬态电源示范,为全球电子废弃物难题提供了新的解决可能。随着科研人员持续优化菌株筛选与电池结构,有理由期待未来在医疗健康监测、环境保护乃至智能消费电子领域掀起绿色革命。科研团队的最新论文也将激励更多研究者投身于生物兼容能源技术的开发,共同推动生态友好型电子时代的到来。宾汉姆顿大学的这项研究成果正是生物电子学与可持续技术融合的杰出代表,既回应了当代环保需求,也激发了新一代瞬态电子设备的无限潜力。