拟人化,即将人类特征赋予非人类生物或物体的倾向,一直是心理学与社会科学关注的重要现象。随着全球生态环境的日益恶化,保护野生动物及自然资源的公众意识逐渐提升,深入理解为何不同背景的人们对动物表现出不同程度的拟人化尤为关键。最近一项跨越巴西、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥和西班牙五国的研究,揭示了宗教信仰和社会融合等社会文化因素如何影响个体的拟人化倾向,对保护生物多样性和推动环境保护有着深远意义。拟人化的核心在于人们如何将自由意志、情感、意识乃至道德判断等人类特质赋予动物,从而形成情感联系。这种联系决定了公众对保护项目的关注度和支持力度,因为人们更容易关心那些被视为与人类相似或具有情感能力的物种。研究表明,拟人化既受到个体知识结构的影响,也深受宗教文化和社会关系的塑造。

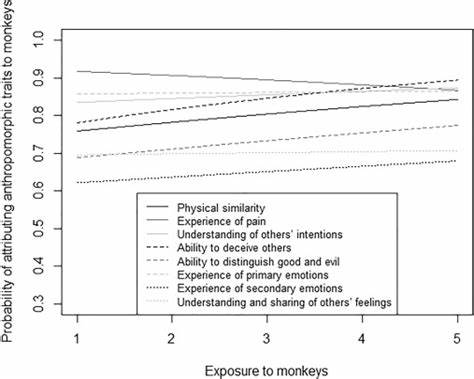

教育背景是拟人化倾向的重要因素。较低的正式教育水平通常意味着对动物生物学和生态行为了解有限,因而可能更倾向于使用人类的思维模式去解释动物行为,这也就导致了更强的拟人化表现。与此同时,研究发现,拥有较多“城市经验”的个体,即通过宠物、动物园参观或媒体接触等安全而正面的方式与动物互动的人,拟人化程度显著提升。这显示,城市环境下的人们虽然缺乏野生动物的直接接触,但通过亲密或者虚拟的动物体验,培养了与动物的情感纽带。令人意外的是,直接频繁接触猴子等野生动物的人,反而在赋予其感受痛苦的能力方面表现出较低倾向,但更倾向于认为它们能够欺骗他人、区分善恶,甚至承担道德责任。这种现象与人类在动物与自身冲突中的认知失调机制密切相关。

例如,当人们面临动物破坏作物或威胁健康的情境时,出于心理防卫,可能会在某些方面将它们人格化以外,但又否认其疼痛感受,维持一定的道德距离。宗教信仰是另一项强有力的影响因素。研究将参与者按照基督教、伊斯兰教、佛教/印度教及无神论等类别进行分析,发现奉行单神教的穆斯林群体整体上不太倾向于赋予动物意识和心智特质,相较于基督徒和无神论者,其拟人化程度较低。这与单神教强调人类中心主义,视动物为服从和服务于人类的创造物的教义相吻合。与此相反,佛教和印度教等宗教强调万物互联和生命的平等,促使信徒更容易赋予非人类生命以情感和道德地位,表现出更强烈的拟人化倾向。社会融合程度也与拟人化密切相关。

孤独感和社会隔离者更容易将人类特征投射到动物身上,以弥补情感缺失,满足归属需求。研究中的“社会融合”指数显示,社交网络越广泛、关系越紧密的人,对动物的拟人化倾向普遍较低,反之则更高。特别是那些文化倾向于集体主义、互依性的个体,在社会隔离时更可能强化这种投射。这一发现不仅说明了社会心理需求对拟人化产生的驱动作用,也提示了不同文化背景下个体对拟人化的反应差异。物种本身及拟人化属性的具体内容同样具有调节作用。研究显示,与猴子等亲缘关系较近、行为和形态更类似于人类的动物相比,人们更易赋予其意图和情感等复杂心理特征。

而初级情绪(如恐惧、愤怒)比起次级情绪(如羞耻、内疚)更容易被认定为非人类动物的特质。更重要的是,文化差异和个体经历会影响对不同情绪类型的归属,表明拟人化并非单一维度,而是多层面的心理构成。该跨国研究的结果还揭示了城乡背景对拟人化的复杂影响。传统观点认为,乡村居民由于与自然和动物的接触更多,应当更少拟人化。然而,现代城市中的“安全”动物接触体验,如饲养宠物、动物媒体内容的消费、动物园游览等,却在提升拟人化方面起到积极作用。尤其是在现代社会中,随着城市化带来的社会孤立问题加剧,宠物成为重要的情感陪伴,这进一步推动了人们对动物的情感投射和拟人化解读。

理解这一点对于设计有效的保护教育项目尤其重要,因为不同群体对动物和自然的情感连接方式截然不同,保护信息和策略需有针对性地调整,以获得最大公众支持。尽管拟人化能促进对动物保护的关注,但该研究同时警示了潜在的负面影响。过度拟人化可能导致对动物行为和生态需求的误解,形成不切实际的期待,从而影响保护决策的科学性和有效性。此外,过度聚焦于具有高度拟人化特征的“明星”物种,可能使得生态系统中同样关键但不“吸引人”的物种被忽视。因此,科学传播者和保护倡议者需平衡情感投入与科学认知,推动公众形成全面、客观的自然观。该研究也强调,不同国家和文化间个人拟人化倾向存在显著差异,这对全球性的保护行动提出了挑战。

保护工作必须考虑地方社会的宗教信仰、社会结构和文化价值,对教育和宣传材料进行本地化调整,才能有效激发对生物多样性的关注和行动。进一步的研究还需扩大样本量和文化范围,深入剖析不同宗教教义、社会关系网络和教育内容如何交织影响拟人化。此外,应当探讨拟人化与对物种实际认知之间的关系,避免简单地将拟人化视为知识贫乏的表现,而应理解其复杂的心理和社会动力机制。总之,宗教信仰和社会融合是影响全球不同群体拟人化倾向的关键因素。城市背景下的安全动物接触与社会孤立感强化了人与动物间的拟人化连接,而宗教文化则在更深层次塑造了人们的物种观和道德态度。充分认识这些不同层面的影响,对提升公众环保意识、优化保护策略、促进文化适应性极为重要。

通过促进人类与自然和谐共处的社会环境,我们才能在全球生态危机中找到希望的曙光。