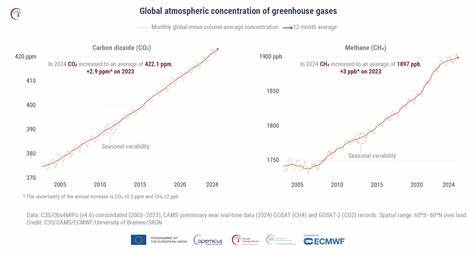

近年来,全球气候变化问题愈发引起国际社会的高度关注。2025年6月发布的最新科学评估报告显示,按照目前的碳排放速度,全世界约仅剩三年的时间来限制地球平均气温上升不超过1.5摄氏度的目标。这一警告来自60多位国际顶尖气候科学家,他们一致指出,若全球继续维持当前的煤炭、石油和天然气燃烧速度以及森林砍伐规模,1.5摄氏度门槛将在不远的将来被突破,造成难以估量的环境和社会影响。联合国气候变化框架公约下的《巴黎协定》于2015年制定了限制全球气温升幅的目标,即将升温幅度控制在工业革命前水平以上1.5摄氏度以内,旨在避免极端气候事件、海平面上升等带来的严重后果。然而,尽管这一目标获得了近200个国家的认可和承诺,全球的温室气体排放量却持续创新高,严重威胁此目标的实现。科学家指出,自2020年以来,人类还能释放的碳预算从5000亿吨缩减至1300亿吨,这意味着若全球二氧化碳年排放量维持约400亿吨不变,剩余碳预算将在三年内耗尽。

一旦碳预算用尽,全球有极大概率温度升幅将超过1.5摄氏度。评估报告不仅强调了温室气体持续排放的严重性,也指出了海洋、陆地和大气层在吸收和储存过量热量方面的变化。令人担忧的是,90%的额外热量被海洋吸收,导致海水热膨胀和极地冰川加速融化,使全球海平面上升速度自1990年代以来几乎翻倍,威胁数以百万计沿海居民的生存和安全。伴随气温升高,极端气候事件频发,如2022年英国史无前例的40摄氏度高温,干旱、洪涝、飓风等灾害的强度和频率不断提升,对农业、生态系统、人类健康造成深远影响。科学家们普遍认为,虽然1.5摄氏度和2摄氏度两者之间的界限在一定程度上被简化为“安全”和“危险”的区别,但实际上每一丝温度的增加都带来更严重的气候极端和环境破坏。超越1.5摄氏度将极大增加贫困和弱势群体遭受气候灾害的风险,同时对全球经济和社会稳定造成前所未有的挑战。

尽管形势严峻,全球范围内清洁能源技术的推广和应用正逐渐加速,某些地区的排放增速已有所放缓。然而,科学界普遍呼吁各国加快步伐,进行“迅速且严格”的减排行动。通过大规模采用可再生能源、改造交通和工业结构,并加强森林保护和土地管理,才有可能延缓或限制气温上升的趋势。值得注意的是,未来几十年甚至可能借助碳捕集与封存等负排放技术逆转部分温室气体造成的影响。然而,这些技术尚处于发展初期,成本高昂且仍存在不确定性,科学家警告不能依赖这些技术作为“逃避责任”的工具。每年温室气体排放的减少都对减缓气温升高步伐至关重要,避免触发气候系统不可逆的临界点。

与气候相关的国际政策制定者和社会公众正面临前所未有的压力和紧迫感。联合国气候会议及相关国际平台将持续关注全球减排进展,同时推动绿色低碳转型。在个人层面,公众的环保意识和生活方式选择也起着关键作用。节能减排、低碳出行、减少塑料使用和支持环保政策都是积极迈向未来低碳社会的具体行动。总的来看,全球气温升幅限制在1.5摄氏度是当今人类面临的最紧迫环境目标之一。即便如此,科学数据表明我们距离这一目标仅有三年碳排放空间,人类社会唯有加速采取切实有效的减排措施,才能避免走向不可逆转的气候灾难。

为下一代营造安全、健康和有持续发展潜力的地球环境,全球各界需携手共进,在政策、技术和社会变革等多方面持续发力,实现碳中和目标,确保气候稳定与生物多样性的未来。