走进2020年代,社会文化生态正经历一场深刻的变革。过去十年曾被称为“生活方式时代”,品牌通过精心设计的体验和视觉符号,塑造了一种独特的生活美学,连接消费者与品牌背后所代表的价值观和文化符号。如今,这一模式正在被新的文化生产逻辑所重塑,一个主张文化本身即为产品、倡导深层参与和信仰体系的时代正悄然展开。 回顾2010年代的文化生产服务经济(Cultural Production Service Economy),我们看到品牌、文化和供应链三大元素紧密结合,通过数字科技和社交媒体的力量,不断细分并触达不同的消费子文化群体。彼时,从Everlane的极简风格到Peloton的运动社区,品牌不仅提供商品,更提供了一种参与某种文化体系的入口。随着消费互联网的兴起,各平台的支付、物流以及数字营销工具的成熟也极大降低了创业门槛,让大量直面消费者(DTC)的品牌如雨后春笋般涌现。

这些品牌用数据驱动策略精准圈定细分市场,凭借种类繁多的生活方式符号,达成与消费者的心智绑定。 然而,这种将文化包装为生活方式的商业模式,存在着充分的商品化倾向。人们购买的产品逐渐成为身份识别的标签,消费子文化和品牌形象紧密交织,然而实际的参与和归属感往往流于表面。文化的深度参与不再是每日生活的实践,而是通过购买和分享塑造的一种“表演”。更重要的是,这样的模式容易陷入浅薄的文化漂白(culture-washing),即品牌借助文化符号打造表面意义,却缺乏真正的信仰和实践,使得文化内涵被稀释,流于消费主义的工具。 但进入2020年代,这种文化生产模式开始出现根本性的反转。

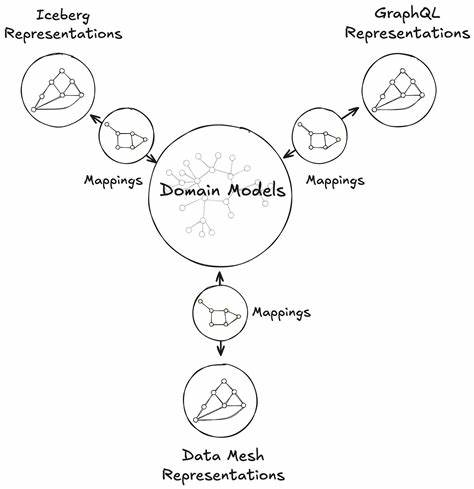

一些组织和群体开始不再仅仅将品牌作为产品吸引用户,而是将文化本身视为商品,致力于打造能够深刻影响人们生活和认同的“品牌文化”。这个新兴趋势的一大表现是许多“社区品牌”的兴起,比如法国的Triple Sphere徒步俱乐部。这些群体超越了传统品牌销售的范畴,通过日常的集体实践、符号共享和情感连接,真正孕育出有生命力的子文化。这种文化驱动的品牌,产品只是文化实践的辅助和延伸,而非中心。 伴随这股浪潮,区块链和加密货币技术的兴起为文化赋予了全新的金融动力。以比特币和以太坊为例,虽然它们最初作为数字资产存在,其背后却孕育了数以千计的用户亚文化,从信仰比特币的“比特币教徒”,到倡导去中心化的以太坊支持者,这些群体不仅通过购买持有资产参与文化,也通过自发的传播和活动,实现了文化的集体生产和变现。

基于通证经济的激励设计使得成员成为文化的布道者,文化的传播与资产价值的增长形成正反馈,这使得文化的生产和流通充满了新的可能性。 与此同时,一些成功的文化生产者开始尝试将品牌塑造成更深层的意义体系,类似于宗教或精神团体的角色。SoulCycle的升级版Peoplehood提供了一种“人际关系实践”,将社区的存在感和归属感作为核心产品,对抗现代社会的孤独感。从有效利他主义到其他互联网组织,一些倡导者已经不仅仅满足于产品或短暂活动层面的文化消费,而是试图构建持久且有道德维度的群体认同和行动指南。这种现象显示出现代文化生产正向“信仰经济”转型,品牌不再是简单的符号,而是承载了参与者的身份、实践甚至精神寄托。 这场变革的深层动力源于数字时代社交工具的广泛普及及文化参与方式的变迁。

早期生活方式品牌通过社交媒体晒图、数据精准营销来实现文化渗透,而如今,人们更愿意主动选择并融入某个文化体系,接受其价值观和实践方式,并在其中获得归属感与个人意义。此外,真实性文化(Authenticity Culture)的式微也推动了个体对集体认同的重视,人们不再刻意追求独一无二,而是愿意拥抱群体形成的“类型化”身份。对于品牌和社区的建立者来说,如何设计能够激发真诚参与而非浅尝辄止的文化,是新的核心命题。 诺亚·克莱因曾在《无标志》中警示过文化被资本殖民的风险,而今,文化生产服务经济的盛行似乎验证了她的担忧。但与此同时,对于为什么用户仍被品牌化的生活方式或文化群体所吸引,克莱因的批判难以完全说明。消费者正是通过品牌与文化建立连接,寻求精神层面的寄托和身份认同。

不论是购买某款运动鞋,还是加入数字货币社区,都是参与文化实践的重要途径。区别在于,以往品牌多半停留在“指向文化”的阶段,而新的趋势则是品牌自身成为文化,甚至是完整的生活方式和价值体系本体。 这个转型过程中,诸多挑战和风险也随之而来。品牌文化如果仅仅是为了利润最大化而构建,有可能沦为新型的“宗教洗钱”,将信仰游戏化,或者滋生经济剥削和操控。另一方面,如果缺乏对参与者的精神和情感负责,这类文化会缺失必要的安全网与道德指导,容易演变为有害的教派或极端团体。有效利他主义社区内部因权力争端和心理压力出现的种种问题,是警示品牌社区如何兼顾组织治理和成员福祉的重要案例。

面对未来,品牌和文化设计者必须认真思考他们期望创造的文化类型及其对人的影响。正如托比·肖林所言,真正有价值的文化应鼓励成员成为富有同理心、负责感及慈悲心的人,而非仅仅变成单纯的消费者或信徒。社会文化的健康发展离不开对传承的尊重和对传统价值的改造,也需要结合数字时代的特征创新文化形式。通过引入真实的仪式、实践和社区支持,品牌或社区才能避免空洞象征,成为持久且富有生命力的精神载体。 数字文化生态中,诸如Friends With Benefits等数字社区正试图成为新文化的试验场,将硬币经济、内容创作与社区参与紧密结合。尽管这些社区大多数字化、跨地域,但他们尚在摸索如何将虚拟文化实体化,形成可持续的现实社区生态。

未来,无论是通过实体聚会还是数字连接,文化的积极再生产都将是吸引成员、凝聚力量的关键。 总而言之,“生活方式时代”定义了2010年代品牌以产品体验占据生活空间的格局。而2020年代则开启了品牌对文化本质的再造,由“卖东西”转为“造文化”, 从而对人的身份、信仰和生活方式产生深远影响。数字技术和金融创新让文化生产变得更为激进和多元,参与者不仅是消费者,更是文化的共创者和信徒。这既是无限机遇,也是极具风险的道路。品牌、社区和文化的未来将在于是否能超越纯粹商业逻辑,肩负起塑造关怀、创造意义与引领价值的重任。

生活方式之后,是文化成为产品的新时代,也是每个人都将被文化塑造的时代。