信用合作社作为美国金融体系的重要组成部分,其独特的税收地位近年来备受关注。最新的美国众议院税收与支出法案延续了信用社的所得税豁免,这意味着信用合作社仍然免于支付联邦及州层面的所得税,与银行业的税收待遇显著不同。这一政策背后有着悠久的历史和复杂的经济考量,同时也带来了公平性和竞争性方面的争议。信用合作社最初在大萧条时期设立,目的是为贫困和中低收入阶层提供金融服务,防止银行业通过高利贷手段剥削弱势群体。法律要求信用社成员之间要有“共同联系”或特定的“成员领域”,如同一雇主或社区,以此形成相互信任的基础。随着时间推移,相关法规逐渐放宽,信用社的会员覆盖范围不断扩大,经营活动更趋多元化,甚至跨越了原有限制的地域和行业边界。

这导致信用合作社现在在市场上扮演的角色越来越接近于商业银行,不仅吸收储蓄、发放贷款,还提供多样化金融服务及产品。然而,最大区别在于其所得税豁免地位。信用社免缴联邦和州所得税,因而具有显著的成本优势,使其在争夺客户方面得以以较低费用或更优条件参与竞争。这种税收豁免在当前环境中,被广泛质疑为导致市场竞争不公平的主要因素之一。事实上,信用社通过购买银行的案例日益增多,尤其是2011年以来宣布的银行收购交易已超过一百起,仅去年就有22起。这种并购趋势不仅表明信用社实力增强,也反映出其经营模式与传统银行趋同的现实。

尤其在阿拉巴马州、佛罗里达州和密歇根州,这些交易活动尤为集中,引起了州层面的更多监管响应和政策调整。如今,信用社资产规模大幅增长,2024年其资产总额达到2.3万亿美元,是2014年数字的两倍以上。平均单个信用社资产也从2014年的1.79亿美元跃升至5.19亿美元,显示了极快的扩张速度与行业整合趋势。同时,其净利润也在稳步攀升,增长幅度体现出盈利能力的增强。由于信用社不仅免于所得税,其作为联邦非营利组织还不需要向公众披露财务和高管薪酬信息。与之相比,其他非宗教性质的非营利组织通常须填写年度990税表,并对外公开,从而增加透明度和问责性。

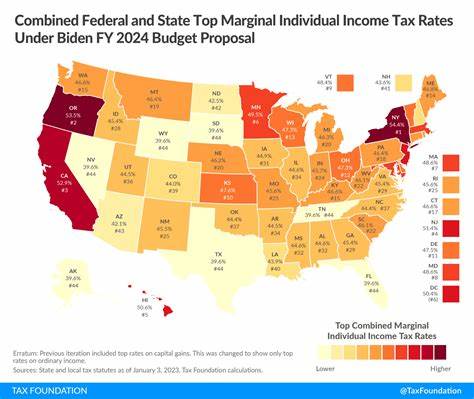

信用社的这种豁免限制了公众和监管机构对其运营和薪酬结构的监督,使其在管理和治理层面处于较为宽松的环境。值得注意的是,近年来美国税法中对高收入者薪酬的监管也在逐步收紧。2017年“税务削减与就业法案”引入了针对非营利组织高管薪资的21%消费税,适用于薪酬超过一百万美元的五名顶薪员工。最新的众议院法案拟扩大该税的适用范围,涵盖更多现任及前任员工,目的在于弥补以往纳税漏洞,预计这项措施在未来10年内可增加约38亿美元的税收收入。然而,尽管这些改革具有积极意义,但实际效果有限,因为大型税务贡献者仍主要是高校和医院等非营利机构,信用社贡献相对较少。与此同时,对于银行及上市公司,调整后的《国内税收法》第162(m)条款取消了超过百万美元薪酬的扣除资格,导致这些管理层需要承担高达58%的联邦税负。

新法案则拟将相关规则扩展至联属公司,预计可增加157亿美元的税收收入。针对高管薪酬的税务调整,虽然意在促进税收公平,却也面临操作复杂、执行困难及潜在漏洞的挑战。从长远看,立法机构需要审慎权衡其成本和收益,避免税制本身增添额外合规负担。鉴于信用社逐步扩大规模,商业活跃度逼近银行水平,业内广泛呼吁应取消其所得税豁免,推动公平竞争环境形成。终止这一特殊待遇不仅可以增加联邦财政收入,预计未来十年可额外带来320亿到390亿美元的税款,还能平衡信用合作社和银行间的市场关系。联邦税务机关也将能获得更好的财务透明度和监督机制,增加行业治理效率。

部分州政府已开始针对信用社收购银行后的新实体寻求额外税收或监管措施,以应对现行税法无法及时覆盖的空白。综合分析,未来信用社的税收政策调整趋势明显。立法者应正视其市场地位的变化,打破旧有税收豁免的惯例,树立以公平为基石的金融监管体系,有助于维护消费者利益和整体经济健康。总的来说,信用合作社的所得税豁免政策源于历史背景和社会保障初衷,但在当今金融环境下,这一特殊待遇已经显现弊端。随着信用社资产规模激增和市场行为的商业化,其与银行的竞争日益激烈,调整税收政策成为保证金融市场公平与效率的关键。众议院税收与支出法案虽然在一定程度上强化了对高管薪酬的税务监管,却未能触及信用社免税这一核心问题。

真正的解决之道是针对信用社的税收豁免做出实质性改革,确保它们承担与银行相等的税负,促进更透明和公正的金融生态。随着政策的推进和监管的完善,美国金融体系将更加健康稳健,更好地服务广大中低收入群体及整个社会经济发展。