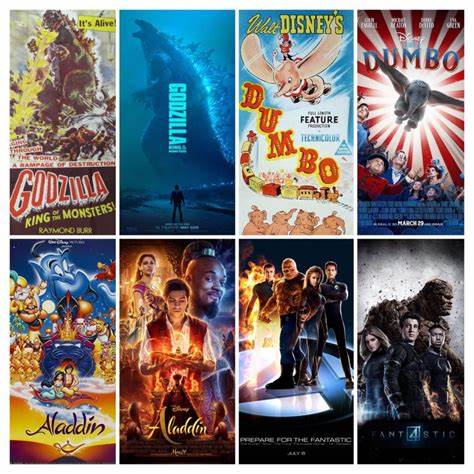

近年来,好莱坞电影产业频频陷入重启与翻拍的浪潮之中,越来越多的经典IP被重新激活,熟悉的故事被反复演绎,创新似乎被持续边缘化。为什么好莱坞深陷这种“重复”的怪圈,难以打破固有格局?本文从多角度揭示这一趋势的根源及其带来的影响。首先,从经济和市场风险的角度来看,重启和翻拍项目在资金回报上的可预测性强于原创作品。影视产业近年来面临巨大挑战,疫情期间影院关闭造成观影人数锐减,影视制作和发行的成本不断攀升。在这样的大环境下,制片方倾向于选择已有庞大粉丝基础的IP。具有知名度和品牌影响力的作品,更容易吸引观众买票,获得较为稳妥的收益,降低投资风险。

原创电影往往存在剧本、演员吸引力、市场认可等多重不确定因素,而任何投资方都不愿在激烈竞争中承担过大风险。另一核心原因是决策者的年龄和文化标签。许多电影制作人 和高层管理人员成长于上世纪八九十年代,他们对于那个时代的影视作品怀有浓厚的怀旧情结。以《侏罗纪公园》系列最新作《侏罗纪世界:重生》为例,导演加雷斯·爱德华兹明确表示希望完全复刻1990年代的风格和氛围,仿佛从尘封的影像库里翻找出一部被遗忘的经典。这种带有强烈怀旧色彩的创作态度,符合他们最初的情感认同和成长记忆,同时也希望通过这种方式将经典传递给下一代观众。观众层面,对于现代社会复杂多变的局面,人们有着强烈的逃避和怀旧心态。

持续不断的全球性危机和社会动荡,使得观众更倾向于在电影中寻求熟悉的、安全感以及舒适记忆。重启经典IP的模式正好满足了这一愿望,既能回味青春年代的光辉时刻,也能通过熟悉的故事获取情感共鸣。再者,好莱坞当前的产业生态也在不断变化中。传统电影市场受到流媒体平台的强势冲击,观众观影习惯形成转变,电影院观众流量整体下降。疫情封锁期间,大量影院关闭,影片上映被推迟,市场规模急剧萎缩,令好莱坞更加依赖于稳健的商业模型。流媒体平台则更灵活多样,具备承载小众原创内容的能力,使得电影中那些富有社会现实意义、挑战题材的创作逐渐向电视及网络剧集转移。

例如,像《白莲花》《禁闭》《黑镜》等剧集在内容创新和社会议题探讨方面表现突出,吸引了大量关注,而类似题材的电影则很难拿到足够预算和院线资源。另一方面,重启和续集仍然有成功的可能性。像《28年后》、《终结者:血脉》等系列作品继续收获不错口碑和票房,也证明部分经典IP依然具备吸引力。此外,一些众多资本和流量加持的原创电影,例如最新的赛车题材影片《F1:电影》和超自然题材的《罪人》,在票房表现上也有亮眼表现,显示观众对创新故事的需求依旧存在。尽管如此,这些创新作品大多依赖于既有强势背景或是延续既有风格,并非真正意义上的开创性电影,仍然难以打破当前影视市场的“安全区”。文化和监管环境也加重了好莱坞的创作束缚。

像《回到未来》的编剧鲍勃·盖尔曾坦言,现今的审查尺度和社会敏感度,使得当年大胆的故事设定与人物关系在今天很难被批复通过,令类似题材失去市场空间。此外,电影工业本身的运作方式趋向标准化、公式化,大量资金投入促成了大片生产流水线,导致“成为超级英雄、动作大片或动画系列”几乎成为唯一可行的创作路径。综上所述,好莱坞陷入重启与翻拍的怪圈,既有经济利益驱动,也有文化心理背书,还有产业生态与技术变革的综合原因。无疑,这种模式给了观众熟悉的观看体验和商业电影的可预期成效,但长远来看也阻碍了影视艺术的多元化和创新发展。未来,要真正突破这一困境,很可能需要产业主动拥抱更广泛的内容多样性,更大胆支持原创项目,同时吸取电视和网络平台创新经验,深入挖掘具有现实意义与社会价值的内容。最终,唯有市场与艺术合力推动,好莱坞电影才能实现从“重复”走向“进步”,赢得观众更持久的关注与认可。

。