近年来,随着电子产品向高频高速方向发展,高质量射频无源元件的需求日益增长。然而,传统制造工艺依赖昂贵的小电容器和特殊材料,对成本和工艺环境有较高要求。一次尝试用铜材料完全替代传统电容元件的实践,激励了对低成本、高频段高性能无源元件的探索。本文记录了这次关键尝试的全过程,以及如何利用多种测试手段和校准技术优化测量,成功解析铜制无源元件的电气特性。 探索铜制射频无源元件的初衷起因于一个远期目标,即制造极为经济的GHz级示波器探头。传统的小容量电容如2pF的NP0电容即使单价不高,但组合起来仍然限制了整体成本优势。

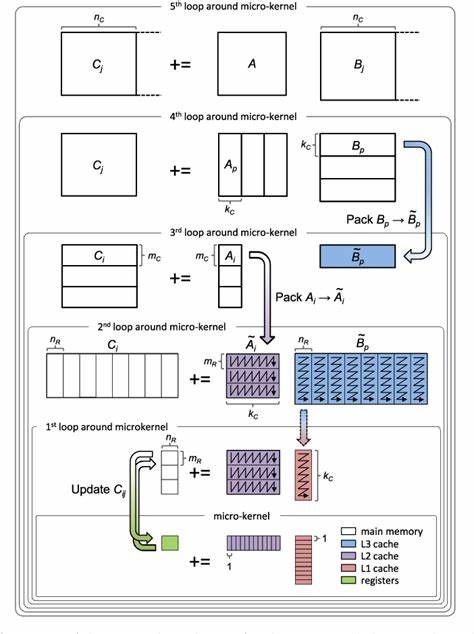

通过精确地在特定基板和工艺堆叠结构上制作铜线路及电容形状,尝试用铜线自身形状形成所需的电参数,这一设想既创新又充满挑战。 具体实践中,选用了JLCPCB提供的JLC04161H-3313堆叠工艺,在此基础上制作了包含多个校准标准和待测无源元件(DUT)的测试电路板。随后,借助不同设备对待测元件的反射系数S11参数展开详细测量。最初用的是HP 8753C网络分析仪和NanoVNA,测量数据显示了一些初步结果,但当时尚未充分理解背后误差的来源和校准方式的影响,导致结果不够理想。 随着手中的工具升级,配备了性能更佳的Siglent SVA1032X频谱分析仪及开源的LibreCAL电子校准套件,开始重新审视铜制无源元件的测量。重要的是,将校准平面调整到了连接器端而非元件实际边缘,避免了之前定位不正确带来的测量偏差。

新一轮测试显示,在史密斯圆图上可以观察到一个典型的低容性响应,围绕原点逆时针旋转,且叠加了一段串联传输线的特征,较好地证明了铜结构近似电容的本质,同时揭示出接口及线路中不可忽视的功耗影响。 进一步地,重新利用现有开路、短路和负载校准标准进行软件校准,并尝试恢复当年不正确测量时类似的结果,达到了测量方法重现的目的。但意识到若要去除传输线影响,需要引入端口延伸(port extension)的概念,并在数值模型中通过虚拟传输线的正向和反向级联实现校准平面的精确调整。这种基于传输线逆操作的去嵌入(de-embedding)技术不仅有效修正了信号时延带来的误差,也为铁律理论上的测量准确性提供了支撑。 然而现实中,标准校准件因制作上存在长度不一致的问题,导致频率越高校准误差越明显,S11曲线波动愈发剧烈。经过分析,意识到需将实际的物理长度变异引入理想标准模型中,以确保校准过程更加科学和合理。

具体操作是对理想的开路、短路和负载标准进行传输线级联或逆级联处理,模拟不同校准标准之间的长度差异,成功实现了校准平面真正移动到待测元件边缘的效果,从而获得较为理想的电容相位及幅度响应。 在量化铜制电容的本质时,将S参数转换为阻抗Z参数,并重点关注其实部和虚部表现。理想电容的阻抗特征是纯虚部负值,实部应接近零。初步结果中,实部偏离零说明存在损耗或测量误差。而电容容量可以由虚阻抗经过频率归一化计算得到,表达式为电容容量等于负的虚阻抗倒数乘以角频率。这种方法让电容值随着频率变化的趋势一目了然,验证了铜制无源元件具备实用电容元件的电学属性。

不同校准技术下的比较结果显示,采用涵盖校准标准物理尺寸差异的方法比单纯调用端口延伸校准更能反映真实趋势。例如,FR4材质电容子板频率响应降低导致电容值随频率下降,这是物理事实,而简单端口延伸往往没有捕捉这一现象。两者共同验证了电路板结构复杂性对高频测量的显著影响,同时强调了精心设计校准方案的重要性。 除了基础的2pF电容,测试板还包含了4pF电容和6nH电感等DUT。4pF电容的测量结果符合理论上容量翻倍的预期,但校准延伸带来的偏差更为明显。这提醒设计者,电容物理结构以及电路布线细节对电气性能的影响不容忽略。

而在6nH电感测量中,数值趋势接近预期,但同样存在因未能完全消除串联传输线效应带来的偏离,提示未来需重新设计测试夹具和标准。 这次尝试不仅使铜制射频无源元件的可行性获得证实,更重要的是深化了对高频S参数校准技术的理解。传统测量中,只关注终端电容值是不够的,必须同时考虑传输线特性、校准误差、仪器端口设置等多重因素。通过精确的软件建模和校准,才能获得接近真实物理状态的参数表示,进而指导设计改进。 展望未来,改进校准标准设计并提升夹具工艺将是持续突破的重点。在测量策略上,引入多端口校准、同步时域分析等技术,或可进一步优化去嵌入处理效果。

结合材料科学突破和电路仿真验证,铜质无源元件有望成为低成本高性能射频电路的重要组成部分,为移动通信、雷达探测及高频测试仪器等领域带来新的产品形态和性能提升空间。 整体来看,铜制无源元件高频测量的首次尝试不仅检验了创新材料应用的可能,也让使用者逐步理解了校准、去嵌入背后复杂的物理现象和数学模型,积累了宝贵的实战经验。正如每一次技术探索的旅程,热情、耐心和严谨的分析是成功的关键。通过持续优化设计与测量流程,未来将在更广泛频段和更复杂电路环境中实现铜制无源元件的精准表征与应用。同时,这次实验也为开源测量工具如Scikit-RF和NanoVNA的实用价值做了极好诠释,鼓励更多工程师拥抱创新,推动领域进步。