武士道,这个词组在全球范围内几乎与日本的武士阶级划上了等号,是人们对忠诚、勇气和荣誉的极致追求的象征。许多电影、小说甚至国际媒体都让我们相信,武士们按照一种严格的道德准则生活,宁死不辱。然而,随着2014年《武士道:彻头彻尾的谎言》(Bushido: Way of Total Bullshit)的深入解读,我们才开始认识到,这些广为流传的观念在极大程度上被误解甚至被人为塑造。真实的武士道历史比流行文化刻画的更为复杂,其起源、内涵甚至存在的事实都面临质疑。武士道这一词最早并未出现于武士文化鼎盛时期,而是在20世纪才开始进入人们的视野。事实上,武士阶级自身或许从未使用过“武士道”这个词,这意味着这种“道”的统一概念可能是近现代才被人为创造出来的。

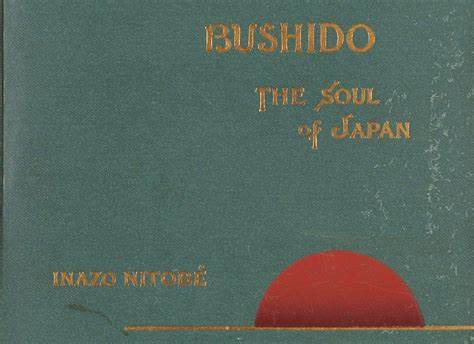

清晰地理解武士道的形成背景,有助于我们破除错觉,洞察其背后的政治和文化动因。以1900年日本学者兼外交官新渡户稻造(Inazo Nitobe)所著《武士道:日本的灵魂》为开端,武士道的理想形象才开始被西方世界广泛接受。作为一名深受基督教和西方文化影响的知识分子,新渡户试图以西方人能够理解的方式解释武士精神。通过将武士道与欧洲骑士精神及圣经教义相结合,他为武士道赋予了极强的道德理想色彩。书中,他引用圣经经文来支持武士道的各项品质,将勤勉、忠诚、礼仪、宽仁等美德与基督教价值观紧密挂钩,从而塑造出一个听起来既传统又进步的武士形象。新渡户的这部作品对西方产生了巨大影响,比如前美国总统罗斯福极力推崇,并将其视为东西方文化桥梁。

然而,这本书在日本国内,却遭遇了冷淡乃至批评。许多日本学者认为新渡户对武士道的描述严重夸大甚至扭曲了事实。他被质疑远离传统日本文化,对历史和宗教缺乏深入理解,导致他的研究成为一种夹带西方意识形态色彩的理想化叙述。事实上,武士阶级的生活远非整齐划一的道德范本,他们中有人在权力争斗中背叛,有人以剥削和暴力控制下层阶级。在相对和平的江户时代,武士多转型为官僚和文职人员,手中的刀剑更多成了身份象征而非战斗工具。家族家训的形式被认为是对武士的道德约束,然而这些家训各不相同,尚且未形成统一的武士道体系。

即使在武士阶级内,行为准备和价值观的差异也十分明显。关于“切腹”(seppuku)这一象征性的武士死亡仪式,实际情况也远比电影和小说描绘的冷酷和庄严复杂。切腹并非是一种普遍采用的自我处死方式,而通常在战败且面临被敌人俘虏或酷刑的情况下才被使用。且切腹仪式中的暴力程度和过程也因时代和环境存在差异,甚至有时仅为象征性动作。再看武士的标志性武器——刀。直到德川幕府末期,刀对于武士来说更多的是社会地位和身份的象征。

事实上,弓箭才是更为重要且有效的武器,骑马射箭才是早期武士的典型作战方式,持刀战斗反而是较为晚期的战斗技巧。火器的出现被视为面对武士精神的“背叛”,但火器的杀伤手段与弓箭同样都是远程攻击,显现了所谓武士“高尚杀戮”观念的矛盾。明治维新结束了日本几百年的封建制度,武士阶级也被废除。尽管新政府推崇现代化和军事实力,但同时也因担心武士阶级造成社会不稳定,对其实行经济上的裁减和政治上的排斥。这种转变激起了部分不满的武士发起反抗,诸如1877年的西南战争,不过这场所谓维护“武士道”的战争本质上是反对社会变革、维护阶级特权的表现。更深刻的是,新渡户理想化的武士道并未消亡,而是在日本军国主义发展的过程中被重新包装并赋予新的政治意义。

20世纪初,日本军队将其塑造为士兵不怕死、效忠天皇的精神支柱,极端化的武士道精神成为战争动员的工具,最终助推了侵略扩张和法西斯主义的兴起。以《最后的武士》等影视作品为代表的流行文化再次强化了这一光辉形象,却大大淡化了其真实复杂的历史背景。武士道从一种近代构建的文化叙事,演变为全球对日本传统最广为人知的符号,也成为商业和政治利用的利器。因此,深入反思武士道历史,认清其神话与现实的差距,具有重要的文化和历史价值。正如研究者所言,历史往往因社会需求被修饰和重新演绎,武士道亦是如此。认识其多维面貌,有助于我们理解历史的多样性,避免盲目崇拜和误读。

日本武士的故事令人着迷,但更值得尊敬的是对真相的追求和对复杂人性的诚实承认。