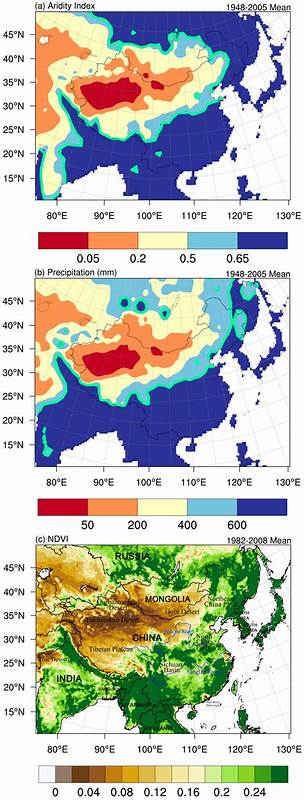

近年来,全球气候变暖的趋势愈发明显,科学界与公众对于气候变化的关注也日益增加。自2010年以来,全球地表温度加速上升,这一现象不仅与温室气体排放增加有关,也与空气污染物,尤其是气溶胶的变化存在密切联系。东亚作为世界上工业化进程最迅速的区域之一,过去几十年中曾因为大量的工业排放而成为全球气溶胶排放的主要来源。随着环保政策的实施,特别是中国大规模的空气质量改善行动,东亚的气溶胶排放量大幅减少。然而,令人意想不到的是,这种气溶胶的“清理”行动反而可能加速了全球变暖的进程。 气溶胶是悬浮在大气中的微小颗粒物质,主要包括硫酸盐、黑碳和有机碳等,它们对气候的影响复杂而多样。

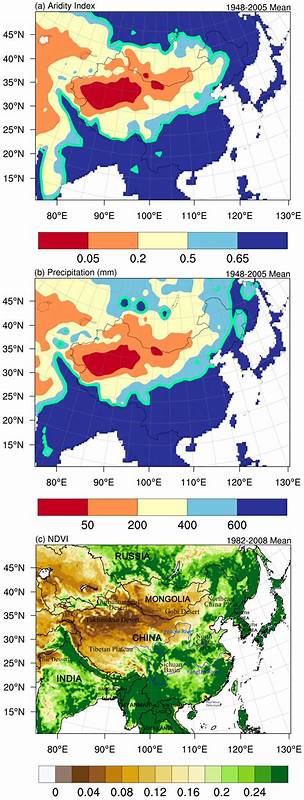

硫酸盐气溶胶通常具有冷却效应,因为它们能够反射太阳辐射,降低地表接收到的太阳能量,从而抑制全球变暖。而黑碳等成分则具有加热效应,因为它们吸收太阳辐射。长期以来,东亚大量排放的硫酸盐气溶胶在一定程度上抵消了部分温室气体带来的增温效应,起到了“遮罩”作用。 根据2025年发表在《Communications Earth & Environment》的一项国际合作研究,研究团队利用了八个不同地球系统模型以及共计80个成员的集群模拟,专门分析了东亚(主要为中国大陆)从2010年开始大规模减少硫酸盐气溶胶排放后,气候系统的响应。模型显示,东亚地区硫酸盐排放量已减少约75%,即每年减少20万吨二氧化硫排放,这导致了全球平均地表温度在2035年至2049年间上升0.07摄氏度左右,并对北太平洋地区产生显著的暖化影响。研究指出,这种温度上升足以解释全球变暖加速的一个重要部分,尤其是自2010年以来全球变暖率由每十年约0.18摄氏度增至0.25摄氏度的趋势。

为什么减少气溶胶会加速变暖?关键原因在于气溶胶对太阳辐射的反射作用。硫酸盐气溶胶通过散射进入大气层的太阳光,降低射入地表的短波辐射,这对地表形成一种天然冷却屏障。当这些气溶胶浓度下降后,更多的太阳辐射直接抵达地表,导致地球系统吸收的能量增加,进而使表面和海洋变暖。此外,气溶胶还影响云层的性质和分布,进而改变地球的反照率。研究利用卫星观测数据证实,在东亚减少气溶胶期间,当地和邻近海域的气溶胶光学厚度明显下降,伴随增加的地表短波入射辐射,这与模型结果高度一致。 这项研究还发现,气溶胶排放减少不仅带来局部变暖,还显著影响了环太平洋区域的气候系统。

北太平洋上空,气溶胶的减少导致减少云量和云的反射率,进而提升了该地区的辐射不平衡和地表温度。这不仅让东亚本土出现升温信号,还扩展至远离排放源的西海岸北美,显示气溶胶通过大气环流的远程输送与反馈机制,对全球气候产生连锁反应。 全球气候系统的能量平衡正日益失衡。卫星观测数据显示,地球系统吸收的能量自2010年以来呈持续增加趋势,其中部分原因即是气溶胶排放的减少。模型模拟表明,东亚的气溶胶排放减少导致了0.05瓦每平方米每十年的地球顶层大气辐射不平衡增加,这与观测数据的区域分布相符。虽然不同模型表达出对气溶胶与云相互作用强弱的差异,但总体趋势一致,即气溶胶净冷却效应减少作用明显。

要理解这一现象,也需关注气候系统的时间尺度。温室气体对气候的影响是长期积累的过程,而气溶胶对气候的响应则相对快速,往往在数月到数年内实现其全效应。因此,自东亚减排开始,相关的气候响应基本已在近十年间展现,地表温度加速升高便是明显体现。 然而,气溶胶清理的双刃剑效应提示环境治理的复杂性。虽然减少污染物有助于改善空气质量,提升公共健康水平,但这也不可避免地暴露出被气溶胶“一度遮掩”的温室气体增温潜力,导致全球变暖加速。当前,东亚气溶胶排放的进一步减少空间有限,未来其对全球变暖的贡献或将减弱,气候政策需更多聚焦温室气体的控制和减排。

研究同时强调,东亚以外的其他气溶胶排放变化同样值得关注。例如,国际海上航运从2020年开始按照IMO法规大幅削减硫排放,虽然这在全球范围内也带来了辐射不平衡的变化,但由于时间较短且规模小于东亚减排,其对当前全球变暖速率的影响相对有限。甲烷浓度的加速增长虽提升了温室效应,但过去十年的增幅并不显著超出历史趋势,也难以单独解释变暖加速。 为了更准确反映气溶胶对气候的影响,未来研究需结合高分辨率观测数据与更完善的气候模型,尤其聚焦气溶胶与云的复杂相互作用机制。此外,区域气候响应受自然内部变化如太平洋年代际振荡(PDO)影响显著,需通过大集群模拟剥离自然变率效应以精确归因。 东亚气溶胶治理的成功案例为世界展现了空气质量改善的典范,同时也揭示了气候治理的全局复杂性。

全球气候变化治理需统筹多重因素,兼顾空气污染与温室气体减排,协调区域政策,避免局部措施引发全球预期外的气候影响。未来全球环境治理应更加注重科学评估和跨国合作,实现健康环境与气候稳定的双重目标。 总结来看,东亚地区的气溶胶治理虽然对改善空气环境效果显著,但其减少带来的全球温室气体增温“解屏”效应也对全球气候变暖产生了明显的推动作用。理解和应对这一复杂的气候治理挑战,需要科学界、政策制定者和公众加强沟通与合作,共同推动全球可持续发展目标的实现。未来气候变化的走向不仅取决于温室气体的控制,更离不开对气溶胶及其他短寿命气候污染物影响的精细管理和综合治理。