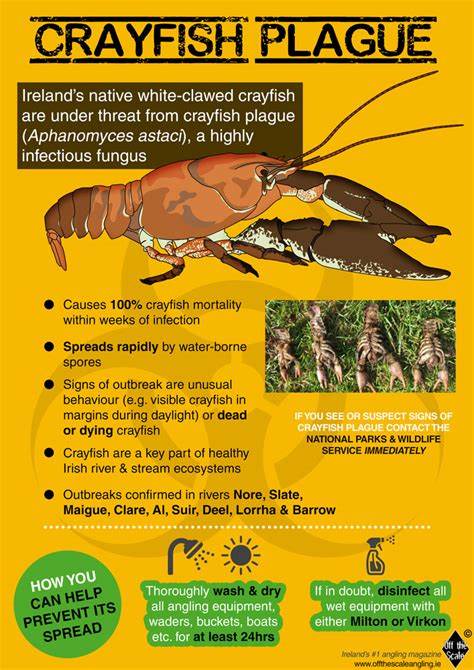

小龙虾,作为一种广泛分布于世界多地的重要淡水甲壳类生物,一直以来在人类食物链和生态系统中占据着重要地位。然而,伴随着这种生物的重要性而来的,是一种极具破坏性的病害——小龙虾疫病(Crayfish plague)。该病由一种名为尖孢孢子虫(Aphanomyces astaci)的水霉菌引发,对本土小龙虾种群构成严重威胁。本文将全面剖析小龙虾疫病的形成背景、传播途径、病理特征及其造成的生态和经济影响,最终探讨科学防控策略,以期为相关领域提供有价值的参考。小龙虾疫病的起源可追溯至19世纪中叶,首次在意大利被发现。其传播与北美洲进口小龙虾有关,当时未经严格检疫的引入导致了疾病的蔓延。

这种水霉菌原生于北美小龙虾种群,它们对病菌具有极强的抵抗力,但当病菌扩展至欧洲或其他地区的本土小龙虾时,往往导致种群快速大规模死亡。小龙虾疫病的生物学特性十分独特。尖孢孢子虫通过其多细胞菌丝体侵入宿主组织,产生孢囊释放具有鞭毛的游动孢子,这些孢子能够在水体中运动,寻找新的宿主感染。一旦成功附着,病原体会迅速繁殖并侵蚀宿主的软组织,导致小龙虾机体功能逐渐衰竭。该病原难以通过外部肉眼观察到早期症状,感染早期往往无明显表现,僵硬和死亡成为首个明显信号。随着感染的深入,小龙虾体表肌肉呈现白化或血红色斑点,部分区域可见菌丝被血细胞包围的现象。

此外,感染小龙虾表现出日间活动异常和运动协调性差等神经毒素影响。疾病的传播主要依托于被感染的小龙虾与水体之间的相互作用。人工运输和放养活动是病菌跨水域传播的主要途径,尤其是信号小龙虾(信号虾)和红沼泽小龙虾被认为是重要的携带者。它们自身对疫病具备较强抵抗力,但同时扮演着病原扩散的“隐形载体”。此外,钓鱼用具、船只底部以及湿润的鞋底等间接载体也能传播孢子。因此,严格限制水域间活体搬迁和遵守清洁消毒规范显得尤为关键。

小龙虾疫病造成的生态影响极为严重。由于欧洲原生小龙虾对该病几乎无天然免疫力,病害导致本土种群数目锐减,生态平衡被打破。某些地区本土小龙虾甚至面临功能性灭绝的威胁,进而影响到依赖其存在的其他水生生物和生态系统服务。从经济角度而言,小龙虾疫病给渔业和水产养殖业带来了巨大损失。多国渔民依赖本土小龙虾维生,疫情爆发直接导致捕捞量下降,收入锐减。虽然引入抗病能力较强的外来种如信号小龙虾在一定程度上缓解了资源紧张,但该种入侵本身也带来了生态风险和管理难题。

面对如此严峻的形势,各国科研机构和管理部门提出了多维度的防控策略。首先是严格管控小龙虾的人工运输,加大检疫检测力度,减少感染源流动。其次,推广和普及水域消毒技术和设备,避免疫病通过机械传播。再者,加强对本土小龙虾种群的监测与研究,挖掘潜在的抗病位点和机制,推动选育抗疫新品种。同时,公众教育和法规落实同样至关重要,钓鱼者和养殖者需被告知疫病重要性和防控细节。未来,小龙虾疫病的防控依赖于科学技术的不断进步与跨领域合作。

基因组学和分子生物学的新发现有望帮助揭示病原机理和宿主抗性机制,为疫病治理提供根本性解决方案。生态修复和环境管理方面,通过恢复水体生态多样性,增强系统稳定性,也是延缓病害扩散的有效途径。综上所述,小龙虾疫病不仅是一种水产动物疾病,更引发了广泛的生态和社会经济问题。通过深入研究其发病机理与传播路径,加强国际合作和普及科学的防控措施,才能有效保护本土水生资源,促进水产养殖业的可持续发展。公众的关注和参与同样不可或缺,只有多方共同努力,才能构建起防控小龙虾疫病的坚实屏障,保障生态健康与人类福祉。