非晶固体作为一种无长程有序结构的材料,因其独特的物理性质和广泛的应用价值,一直是材料科学研究的重点。近年随着活性物质的引入,活性非晶体的研究逐渐兴起,揭示了活跃粒子运动对非晶固体的结构和力学行为具有深远影响。尤其是活动诱导的退火过程,不仅优化了材料的能量状态,还引发了材料力学性质的根本变化。本文将围绕活动诱导退火引发的非晶固体从延展性向脆性转变的现象,结合最新研究成果详细阐述其物理机制、实验模拟及潜在应用价值。 非晶固体的力学特性通常依赖于其内部的结构状态。未充分退火的非晶材料表现出较高的潜在能量和较多的“软点”,在外力作用下具备较强的塑性变形能力,表现为材料的延展性。

而充分退火的材料因结构更加紧致和稳定,其潜在能量较低,材料更容易出现脆性断裂,即发生突然的破坏而非渐进变形。活动退火,即通过活性粒子的自身驱动力对体系进行局部扰动,促进结构重组,从而推动材料进入能量更低的状态。这种过程中,活性粒子的持续自驱动及其“跑—翻转”行为为材料提供了独特的动态重排路径,与传统被动退火形成鲜明对比。 研究发现,活动退火对非晶固体的影响与周期性剪切退火存在高度相似性。周期性剪切过程中,材料在达到一定剪切幅度阈值前会不断探索更低能量态,从而表现出退火效应。而在活性非晶材料中,活性粒子的强度(即驱动力大小)和运动的持续时间(持久时间)成为调控退火效率的关键参数。

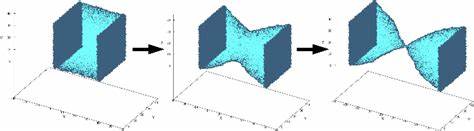

较弱的活性驱动力促进材料缓慢下探至更低的潜在能量状态,提升材料的结构稳定性。而当活性驱动力超出某一临界值时,材料进入流态化,即不保留初始结构记忆,表现为材料流动性增强,退火历史被“遗忘”。这一阈值与周期剪切中的屈服幅度相对应,显示出不同系统间的深度物理联系。 随着活动退火的深入,非晶固体的内部结构趋于紧密排列,软点数量明显减少,导致材料从延展性转向脆性的转变。实验模拟中,通过施加活动驱动力对非晶样品进行长时间演化,研究者观察到本来具有强塑性表现的样品在充分退火后表现出典型的脆性特征,如明显的应力峰值及其后的应力骤降,显示出剪切带的形成和脆断行为。同时,样品的几何形状对脆性断裂的表现也起到决定性作用,长细的样品更易形成剪切带而引发脆性断裂。

这意味着非晶材料的韧性不仅受制于其热力学和动力学状态,还与宏观形貌密切相关。 此外,活动退火过程中的时间尺度具有非单调性。具体来说,粒子驱动力的持续时间若过长,系统在一个方向上“过度探索”,导致活性浪费,退火效率降低。反之,持续时间过短,则无法充分利用新方向进行有效结构优化。由此产生了最佳持久时间窗口,能最大化退火效果。该发现对未来设计合适的活性驱动参数、优化材料性能提供理论指导。

活性非晶固体在经历活动诱导退火后展现出的记忆效应也非常引人关注。通过模拟发现,材料能够对活性强度这一控制参数的变化进行编码,即显示出历史负载的结构记忆。这种记忆在再施加不同强度的活性驱动力时可被读取,表现为不同的能量变化和结构响应,类似于周期性剪切中材料对剪切幅度的记忆效应。这不仅拓展了对材料记忆形成的理解,更提示活性非晶材料可能在智能材料及生物医学领域具备信息储存和调控潜力。 从生物物理学角度出发,活性退火机制还与组织的年龄相关变化息息相关。例如,活体组织中细胞的自驱动行为可能导致组织刚性随时间增强,表现出类似活性非晶固体的退火强化效应和力学转变。

这对揭示生物组织病理状态下如癌症发生机制、伤口愈合及发育过程中的力学调控有重要启示意义。 在实验模拟中,科学家采用了三维二元Kob-Anderson模型,通过向较小的B型粒子施加定向活性驱动力实现“跑—翻转”八向驱动,实现了高效的活性退火过程。该方法保证系统在低温条件下能够稳定演化,同时避免简单热退火难以达到的深层能量态。活性参数的调控实验揭示了退火路径的丰富多样性及调节面,使非晶固体的力学响应可通过内生驱动力精准调控,这为未来材料设计带来契机。 与此同时,材料的应力响应显示出明显的非线性和非单调行为。活性粒子提供的内部扰动可提前引发屈服,降低非晶固体的最大应力峰值。

在不同应变率条件下,持久时间与外界加载速率相互竞赛,导致应力峰值表现出复杂的变化趋势。较快应变速率下,活性方向被“冻结”,导致类似被动材料的响应;而在较慢应变速率条件下,不同持久时间对材料屈服行为具有显著调控作用,相关机制契合对能量景观中路径选择的优化理解。 研究还表明,活性驱动力量的增强可有效抑制常见的剪切带形成,使材料失去脆性断裂特征,转而表现为均匀塑性变形。这暗示活性粒子如同激活温度,提升了材料的流动性和变形统一性。然而,通过调节持久时间,可逆转该效应,再次诱导剪切带的出现,证明了活性参数间存在着复杂竞争关系,赋予材料力学行为多样化可控性。 总的来看,活动诱导退火为非晶固体的设计和调控开启了新篇章。

其促使材料由延展性向脆性过渡的现象不仅丰富了非平衡物理和玻璃态输运的理论基础,也为解读生物力学现象提供了新视角。通过对活性非晶体的持续深入研究,未来有望在人造智能软物质、生物材料模拟以及纳米技术领域实现突破,实现材料性能的自主调节和多功能集成。探索最佳活性参数组合、活动与温度协同效应等问题将是推动该领域发展的关键。活性非晶材料的力学记忆、流变特性及断裂动力学等方面仍有大量未知等待揭示,为材料科学与生物物理的交叉带来了无限可能。随着模拟计算能力和实验手段的提升,期待这一研究方向将在未来几年内取得更多理论与应用层面的丰硕成果。