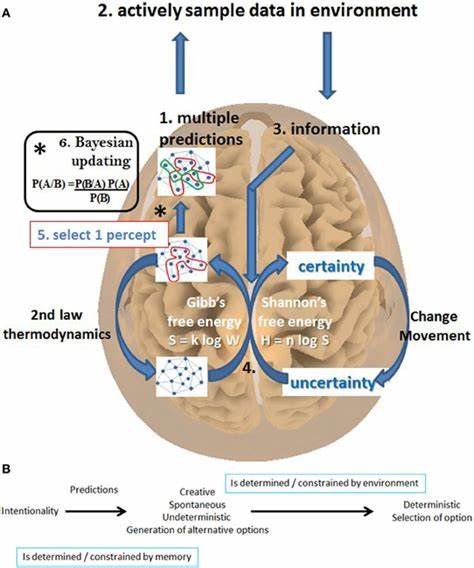

在现代心理学和神经科学领域,贝叶斯定理作为一种数学工具,持续展示其不可或缺的重要性。许多人可能对贝叶斯定理的了解停留在概率论与统计学范畴,但其实际应用远远超出了数理范围,深入揭示了大脑如何进行决策、更新信念乃至影响精神健康的核心机制。贝叶斯思维正悄然改变我们对人类认知和心理疾病的理解方式。 贝叶斯定理起源于18世纪英国牧师托马斯·贝叶斯的数学发现,其核心思想是“根据新证据不断调整信念”。换言之,人脑在面对信息时,会基于已有的认知框架(先验概率),不断吸收新的数据(证据)并逐步调节判断,这种动态更新过程类似于不断充盈两个水桶,直到有一方明显倾斜,代表决断的形成。这种被称为“漂移扩散模型”的神经机制,实际支撑着我们每日无数的决策活动。

阿姆斯特丹两位研究者杨和范弗古特的最新实验,通过脑电图技术揭示了大脑在抑郁状态下的决策表现,揭示了一种名为“漂移率降低”的现象。他们发现,处于轻度持续抑郁状态的人群在面对新信息时,认知系统的更新速度显著放缓。这并非意味着他们的决策错误或不理性,而是大脑处理和整合信息的“节奏”变慢,相当于一台机器降档运转,导致行为上的迟缓和心理上的固执。 这种现象生动诠释了抑郁的全新理解:它并非单纯的悲伤、绝望或快感缺失,而是认知系统的一种“卡壳”,即对外界变化的感知与反应迟钝,信念难以被新的证据冲击和修正。举例来说,当某人长期认为自己不被喜欢时,即便获得了别人的赞美和认可,这些积极反馈也无法改变其根深蒂固的负面自我印象,证据在大脑中被忽视甚至合理化为“假象”,形成了认知上的“盲区”。 这一发现不仅为心理健康研究提供了新的理论框架,也为治疗提供了明确的方向。

传统认知行为疗法(CBT)通过引导患者像科学家一般审视自己的信念与事实,设计实验验证假设,本质上就是帮助大脑重新激活贝叶斯更新机制,推动认知上的灵活转变。暴露疗法则通过让患者在安全的环境中反复接触恐惧源,逐步积累“反例”,逼使大脑的信念系统队形调整,从而减少恐惧反应。 同样,正念冥想实践强调无评判地觉察当下思维状态,帮助个体学会“放松信念”,从而打破固化的认知锁链。这种方法看似与统计推断风马牛不相及,但实际上正是培养贝叶斯思维的重要一环,让大脑在面对自身内外环境时保持敏捷和适应性。 广义来看,贝叶斯思维不仅为精神疾病的发生机理提供了科学依据,也让我们反思日常生活中信念的塑造与固执。无论是事业中的决策者、投资者,还是人际关系中的角色,能够快速且灵活地调整认知模型,往往意味着更好地应对不确定性,提升个人功能和幸福感。

相反,那些拒绝修正错误认知的人,容易陷入循环的误判与行为失效,甚至导致精神状态的恶化。 这种认识的社会意义也不可忽视。一个惧怕改变、惧怕承认错误的文化环境,会抑制人们认知的可塑性,滋生集体认知僵化,影响创新和成长。教育系统若只奖励“正确答案”而非“修正错误”的勇气,便可能培养出难以应对复杂多变世界的思维定势。在这种视角下,精神健康的促进不仅是医疗的责任,更是教育、职场乃至整个社会文化的共同使命。 从贝叶斯牧师托马斯·贝叶斯的遗产到今天的脑科学新发现,贝叶斯定理的应用穿越了数学、计算机科学和心理健康领域,成为理解人类思维和情感的桥梁。

它教会我们,心理健康或许并非追求永久的快乐或自信,而是保持大脑思维的流动性和更新速度。更新信念,调整认知,才能让大脑真正与现实保持同步,走出心理困境。 未来,随着神经技术和计算模型的发展,我们将更深入地解析大脑信念更新的神经回路和生物化学机制,开发更精准的心理干预手段。贝叶斯思维不仅是科学家的工具,也正在成为每个人自我理解和成长的指南。用数学的语言描绘心灵的轨迹,让我们重新认识“改变”的意义——不仅是外界的变动,更是内心的不断进化。正如贝叶斯本人或许未曾预见,他的定理最终成为了推动心理学与精神健康革命的隐形动力。

在这个信息爆炸和复杂多变的时代,灵活且高效的信念更新能力,不仅是心理健康的关键,更是适应未来生活和工作的基础。学会拥抱贝叶斯思维,就是学会如何在纷繁扰乱中找寻真相,打破僵局,走向内心的自由和清明。