量子力学作为20世纪最伟大的科学成就之一,彻底改变了人类对自然界的认识。它深刻揭示了微观粒子的行为规律,使得现代科技如半导体技术、激光器和核磁共振成像得以实现。然而,尽管量子力学的数学框架和实验结果极为成功,物理学家对于它究竟描述了怎样的“现实”仍然存在巨大分歧。不同的解释之间的矛盾,不仅反映了物理学内部的理论复杂性,也涉及哲学对现实性质的根本思考。量子力学让我们重新审视观察者与被观察对象的关系,时间和空间的本质,以及因果律等基本概念。量子力学的核心困惑源于其对粒子行为的概率性描述和波函数的含义。

波函数是一种数学工具,用来计算粒子出现某种状态的概率,但其本质到底是反映现实的真实物理波还是仅仅是信息的表达,迄今没有统一答案。不同的诠释对波函数的看法,成为分歧的根源。哥本哈根诠释是最早且流传最广的量子力学解释之一,它主张波函数代表的是观察者对系统信息的掌握,而非客观存在。当进行测量时,系统状态发生“坍缩”至确定的结果,这种坍缩是非确定性的。根据这一观点,现实状态并不是在测量前就完全确定,观测行为对现实的形成起到关键作用。这一解释因其在实验预言上的成功而广为接受,然而它也引发了哲学上的争论,特别是关于现实是否在没有被观察时存在的问题。

另一种广受关注的解释是多世界诠释,也称为平行宇宙理论。该观点认为波函数永远不会坍缩,而是描述现实的多重分支,每一次测量事件都会导致宇宙分裂,产生众多平行世界。在每个世界中,事件有不同的结果,所有可能的量子状态全部实现。多世界诠释没有测量坍缩的突发事件,保持物理定律的连续性和确定性,但带来了宇宙无穷多重平行存在的难以接受的哲学意义。许多物理学家对这种解释持怀疑态度,认为它过于玄幻,且缺乏实验可验证性。还有一致历史诠释,它试图用一组数学一致且互相兼容的历史序列描述量子系统的演变过程,避免传统测量理论中的坍缩,使得量子力学在宏观尺度上具备严格的因果逻辑。

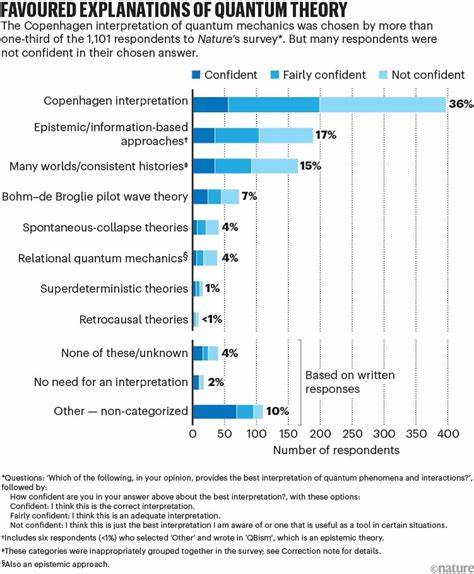

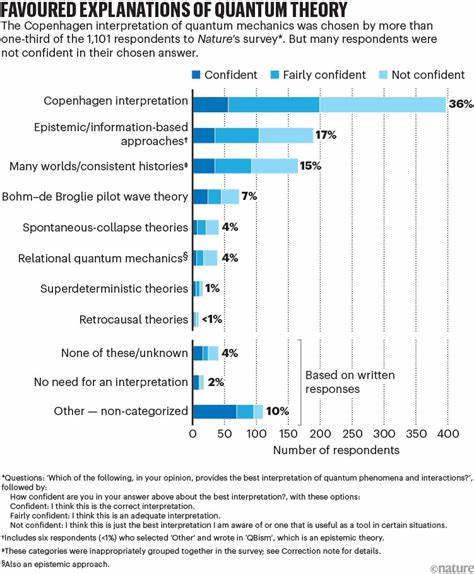

这种解释重视物理过程的自洽性,却不涉及多世界的宇宙分裂,也不像哥本哈根那样强调观测者的特殊地位。除此之外,隐变量理论试图弥补量子力学的不确定性,提出存在某些尚未被发现的确定性因素,以恢复经典物理学的确定性逻辑。著名的隐变量理论如德布罗意-玻姆理论,认为粒子具有确定的位置和路径,波函数只是引导粒子运动的“量子势场”。这一理论保留了隐含的确定性和实在性,但必须引入非局域性(即远距离作用)以符合量子实验结果,因而挑战了特殊相对论的局限性。物理学界对这些解释的偏好并非纯粹科学技术立场那么简单,往往受哲学观念、直觉以及实验验证的难度等多重因素影响。最近一项涵盖全球多个国家物理学家的调查显示,学者们在量子现实的理解上分歧明显,没有一种解释能获得超过传统意义上的多数支持。

这反映了量子力学基础问题尚未被最终解决,也体现了科学与哲学之间不可分割的紧密联系。量子力学的争议核心还涉及“测量问题”——即何时以及如何从波函数的众多可能态中产生单一确定结果?这一问题不仅是技术细节,关乎现实的因果结构和时间演化的本质。测量问题的不同答案决定了我们如何理解现实的客观性和主观性。从宏观经验出发,现实似乎是确定的、确定性的世界,但量子理论揭示微观世界却充满了概率和不确定,这两者如何统一,仍是科学和哲学待解难题。这种认知裂痕影响了科技前沿领域,如量子计算、量子通信等的发展方向。清晰的哲学基础能指导理论创新和实验设计,推进量子技术的应用突破。

随着越来越多实验技术得以实现微观系统的精密控制,未来或许能够对不同解释进行更直接的检验。但迄今为止,解释的多样性和各有千秋的观点还将持续存在。量子力学关于现实的争议不仅仅是一次科学理论的冲突,更折射出人类尝试理解世界本质的永恒探索。无论最终哪种解释成为主流,量子理论都提醒我们,现实并非绝对直观,而是充满深奥和神秘。超越表象的掩盖,量子力学激发我们重新思考知识、观察与存在的关系,扩展思维的边界。通过深入剖析不同量子诠释背后的哲学根基和实验依据,我们能够更全面地理解科学认识的复杂性,同时也为未来认识现实迈出坚实的步伐。

量子力学依然是现代物理学最迷人且充满挑战的领域之一,其关于现实的分歧促使学界不断反思和探索,推动科学与哲学的进步交融。随着更多理论创新和实验突破,量子世界的真实面貌终将逐渐揭晓,为人类揭示更加深邃的宇宙奥秘。