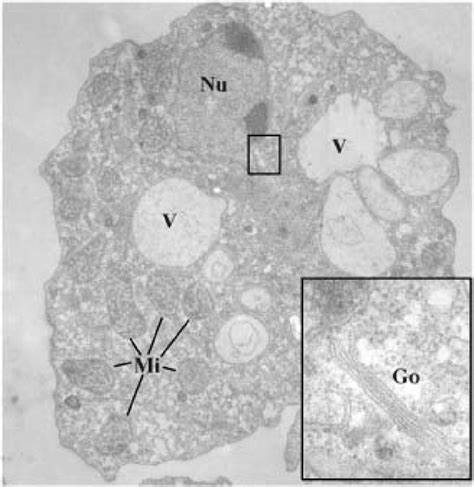

近年来,学术界和科技界纷纷关注一个看似专业却毫无实际意义的术语——“vegetative electron microscopy”(“营养电子显微镜学”)。这一短语不仅频繁出现在多篇科学论文中,还被包括人工智能语言模型在内的众多信息系统反复采纳,甚至成为某些自动化审查工具监测的异常关键词。究竟“vegetative electron microscopy”是何方神圣?为什么一个并不存在的术语会广泛流传?它对人工智能和科学研究意味着什么?这些问题值得深度探讨。起源混沌:一次数字化扫描的意外产物“vegetative electron microscopy”的奇异出现,是一连串偶然错误叠加的结果。研究人员追溯其最初源头,发现它可能源自20世纪50年代两篇发表在《细菌学评论》期刊上的老旧论文。原文中,“vegetative”(指的是细菌的营养型状态)和“electron microscopy”(电子显微镜技术)两个概念原本位于不同列的文本里。

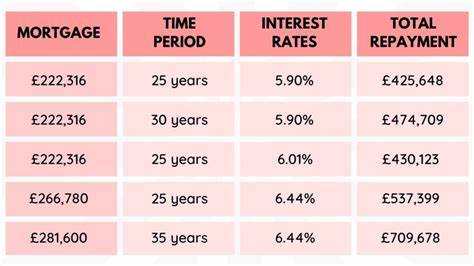

在数字化扫描和光学字符识别(OCR)转录过程中,列间边界被错误解析,两个独立的术语被拼接成了“vegetative electron microscopy”。这种看似低级的文本错误,却因数字信息的广泛传播,逐渐演变成一个被误认为专业术语的“数字化化石”。语言转换的陷阱加剧混淆事态不仅如此,2010年代后期,伊朗一些学者在使用英语发表科技论文时,在英文摘要和图注中错误引用了这一术语。该现象背后隐藏着翻译失误的秘密:波斯语中“vegetative”和“scanning”(扫描)的词汇仅相差一处标点的小差异,翻译软件如谷歌翻译在将波斯语科学术语转为英语时,频繁将“扫描电子显微镜”误翻成了“营养电子显微镜”。这种语言上的微小偏差,令本无根据的术语得以增强其“科学合理性”,进一步传播于学术文献中。人工智能的传播机器:错误如何在模型中“扎根”随着人工智能技术的蓬勃发展,大型语言模型(Large Language Models, LLM)如OpenAI的GPT系列被广泛用于科研辅助写作和信息检索。

这些模型通过海量互联网数据训练,学习语言模式,生成看似合理的文本。然而,由于“vegetative electron microscopy”这一术语夹杂在大规模网络爬虫数据集(如CommonCrawl)中,它进入了模型的训练语料库。实验证明,GPT-3模型在补全文本时,常以“vegetative electron microscopy”作为高概率的词组输出。相比之下,较早期模型如GPT-2甚至BERT并未显示此错误,表明这种“数字化化石”是在特定时间节点之后植入大模型的知识库。令人担忧的是,后续包括GPT-4o及Anthropic的Claude 3.5在内的先进模型依旧携带此类错误,使其几乎演变为永久存在的知识盲区。学术出版的挑战:混淆的科学诚信如何修复?此术语的泛滥带来学术诚信和出版质量的严峻挑战。

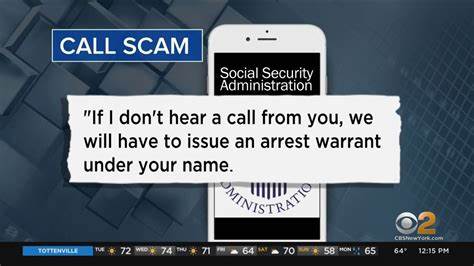

已有学术期刊针对涉及“vegetative electron microscopy”的论文进行过纠正和撤稿处理,但不同出版社的反应并不一致。例如,Elsevier一开始曾试图为该术语辩护,后不得不发表更正声明。这不仅暴露了学术审查流程对人工智能辅助写作带来的隐性风险,也反映出现行同行评审机制在识别伪科学术语时的局限。更为尴尬的是,有部分学者可能在未充分核实背景的情况下,误将该术语当作新兴专业术语引用,进一步放大了信息污染。数字化化石带来的根本问题及解决之道“vegetative electron microscopy”案例不仅是一个具体的文本错误,更是大规模信息生态中难以根除的数字遗留问题。鉴于数据集规模庞大,涉及的文本材料异常丰富,单靠关键词过滤已难以奏效,而该错误又与部分真实表达高度相近,极易导致误杀。

此外,商业机密和版权因素使得训练数据透明度有限,普通研究者及学术界难以全面追踪和纠正类似错误。面对这一现状,科技公司应承担起更多公开责任,改进训练数据筛选和净化技术。同时,科学出版社和研究人员也应提升对于AI辅助写作的监督策略,加强对术语的审核与辨别能力。在人工智能大行其道的时代,建立多方合作机制,促进数据透明与纠错系统的完善,或许是解决“数字化化石”困境的唯一可行途径。未来展望:科学信息的可信度守护战“vegetative electron microscopy”作为一个看似荒诞却真实存在的问题,提醒我们必须正视数字时代知识的复杂性。人工智能尽管赋能科研,亦带来知识噪音和误差扩散的新挑战。

科研人员及内容生产者需培养批判性思维,既信赖AI带来的便利,同时守护科学严谨性。出版机构和技术企业应持续研发更智能的内容核验工具,以减缓错误渗透。更广泛地,公众也需增强信息甄别能力,共同维护健康的知识生态体系。综合来看,只有通过强有力的监管、技术创新与教育普及相结合,科学界才能应对“数字化化石”这一具象化的挑战,确保学术纯洁性与知识可靠性不被侵蚀。在未来数十年里,我们需要平衡技术进步与信息准确性的关系,防止更多“vegetative electron microscopy”式的误区固化于我们的数字记忆中,进而推动科学文明朝着真正开放、透明且可信赖的方向不断前行。