达特任务(Double Asteroid Redirection Test,简称DART)是人类首次尝试通过动能撞击改变小行星轨道的关键实验。这一任务不仅标志着防御地球免受潜在小行星碰撞威胁的里程碑,也为我们深入理解撞击过程中的物质抛射行为提供了宝贵数据。本文将聚焦于达特任务中产生的高速巨石以及撞击后形成的碎片场,详细探讨它们的形成机制、特性以及对未来小行星防御策略和行星科学研究的重要启示。 达特任务的撞击目标是位于双小行星系统Didymos中的微小卫星迪莫斯。撞击发生时,动能极大,产生了大量高速抛射物,包括尺寸从微尘到数米甚至更大的巨石。在撞击瞬间,动能的转化导致被撞击体表面材料高速喷射,形成复杂且动态的碎片场。

高速巨石是其中值得重点关注的组成部分,因其高速运动特性和体积大小,使其对轨道运动和碎片场演化产生重要影响。 高速巨石的形成涉及撞击力学和材料科学的复杂交互。撞击波在被撞击体表面产生瞬时高压和高温,导致岩石破裂和材料高速逸出。部分较大岩块保留较完整结构,被高速抛射出去,这些即为高速巨石。这些巨石的速度足以摆脱初始轨道束缚,进入周围太空环境,形成扩散的碎片场。而碎片场中较小颗粒则因受到太阳辐射压力、引力扰动等因素影响,运动轨迹更为复杂。

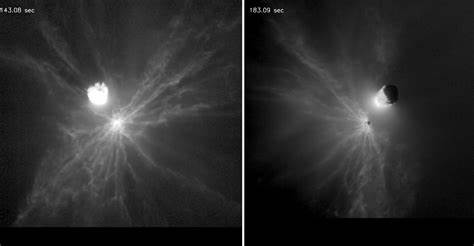

在对高速巨石的监测和研究中,先进的成像和光谱技术发挥了关键作用。任务中搭载的近距离探测器以高速摄像捕捉了撞击及喷射过程,而地面望远镜辅助观测则补充了碎片的轨道数据。通过对比撞击前后的图像,以及碎片的空间分布分析,科学家们识别出了密集的碎片云和高速运动的巨石团簇。 这些观测结果不仅阐明了碎片场的结构特征,也对撞击动力学模型提出了重要检验。高速巨石的出现说明撞击过程中能量传递和材料破碎机制复杂多变,暴露了传统理论在实际应用中的局限。进一步的模拟显示,巨石大小分布与撞击角度、目标体组成密切相关,而碎片场的扩散速率则受到初始抛射速度和引力场的共同影响。

达特使命还揭示了碎片场对轨道质量分布的潜在影响。高速巨石携带大量动量和质量,进入轨道后可引起重力扰动,影响双小行星系统的动力平衡。科学团队通过精确测量轨道变化,推断出撞击后的质量损失和碎片散布状况,这为未来预测小天体轨道动力提供了宝贵数据。 另外,高速巨石及碎片场的存在也引发了一些安全和技术挑战。对于未来航天器接近小行星的任务,碎片场是潜在威胁,需设计有效的绕行或防护方案。同时,对于开发小行星资源的空间采矿活动,了解碎片场结构有助于规避风险,提高作业效率。

科学意义上,高速巨石和碎片场提供了实际撞击过程的“实时”数据。它们的信息有助于完善撞击模型,推进地质物理学和行星科学的发展。例如,通过分析巨石的成分和形态,科学家能推断撞击区域的地质构造及物质分布,更好地理解小行星的形成和演变历史。 达特任务展示了现代技术在行星防御领域的应用前景。高速巨石和碎片场的观测成果不仅提升了小行星撞击机制的认知,也为制定有效的防御策略奠定了科学基础。未来,随着探测技术的进步,我们将获得更加详尽和动态的撞击过程数据,助力人类更好地保护地球免受天体威胁。

综上所述,达特任务中高速巨石和碎片场的研究,不仅深化了撞击事件的科学理解,也引导了未来航天活动的安全规划与风险评估。通过整合观测数据与理论模型,我们有望揭开更多宇宙中撞击与演变的秘密,迈向更安全的太空探索新时代。