每一天,当我们从睡梦中醒来时,大脑经历了一场复杂且精妙的转变。从沉浸在梦境中的意识模糊状态,到逐渐苏醒、重新连接现实世界的每一个细节,这一过程毫不容易却至关重要。科学家们一直希望揭开大脑从睡眠中苏醒的秘密,而最近由荷兰神经科学研究所与洛桑大学共同完成的一项开创性研究,正为我们提供了全新的视角,揭示了大脑觉醒时的“签名波动”。 这项发表于《Current Biology》期刊的研究基于超过一千次的醒来实验,综合运用高密度脑电图(EEG)技术,捕捉大脑活动在秒级别上的时间和空间变化。研究发现,大脑并非瞬间从睡眠状态跳跃至清醒,而是依照一个被精确编排的顺序逐渐激活。醒来的第一步起始于大脑的中央和额叶区域,随后神经活动像波浪一样缓缓扩散至大脑后部区域,这种“波浪式”传播图案展现了大脑如何有序地恢复清晰意识。

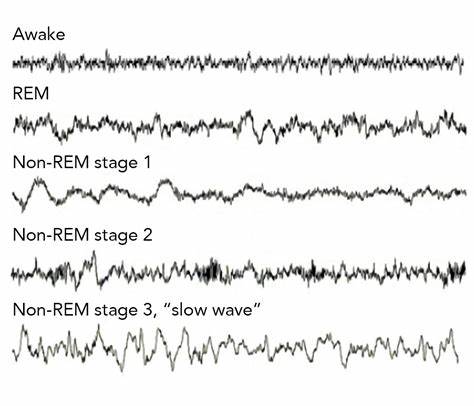

为什么会出现这种模式?研究一作者Aurélie Stephan指出,这种从前向后的激活序列可能与大脑深层的次皮层觉醒中心发出的信号有关。次皮层区域位于大脑内部,其信号往往首先抵达距离较近的额叶区域,经过更长路径后才波及大脑后部。这种神经路径的结构决定了苏醒过程中的活动顺序。可以说,这种生物学机制保障了大脑苏醒的安全和高效,避免了混乱且突兀的状态转换。 更进一步,研究还对不同睡眠阶段的醒来模式进行了比较。睡眠主要分为快速眼动(REM)睡眠和非快速眼动(non-REM)睡眠,前者常伴随生动的梦境,后者则是深度睡眠。

科学家们发现,从非REM睡眠中醒来的大脑活动,会先短暂出现慢波活动,这是一种类似睡眠时的缓慢脑电波,然后迅速转为清醒状态相关的快速活动。这一点显示了大脑在从深度休眠逐步转向清醒过程中,经由一种“桥梁波动”来完成状态转换。而来自REM睡眠阶段的醒来则跳过了慢波阶段,直接表现出快速的醒来相关脑电活动,表明大脑准备更迅速地进入清醒状态。 这两种不同的觉醒模式与脑神经的“双稳态”原理息息相关。非REM期的神经元会在活动与静默之间交替存在,这种特有的双稳态导致任何唤醒信号都会触发慢波反应,随后进入快速的唤醒节律。而REM睡眠中的神经网络则保持相对统一的活跃状态,直接对觉醒信号做出反应,体现了不同睡眠阶段大脑神经机制上的差异。

跳脱于科学技术的解读,这一发现对日常生活和医学领域具有重要启示。研究中提到,虽然从REM睡眠中醒来时,个体感觉最为昏沉和困倦,然而非REM阶段的慢波活动却反映出复杂且矛盾的表现。一些慢波充当了激发觉醒的“信号”,这意味着慢波的出现不仅仅与睡意有关,甚至具有唤醒作用。相反,有些慢波则会在早晨醒来时持续存在,是引发“起床困难”或头脑昏沉的原因之一。 这项研究为我们提供了深入理解大脑如何一步步激活以恢复意识的重要模型,也为研究睡眠障碍如失眠症和不完全觉醒状态提供了新思路。失眠患者往往存在觉醒过程中的异常神经活动,部分原因可能与这类慢波活动的错误调控有关。

通过进一步研究大脑苏醒的“签名波动”,医学科学家有望识别睡眠障碍背后的神经标志,为临床诊断和治疗提供精准的依据。 此外,这一研究成果对于提高我们的生活质量也有潜在帮助。了解苏醒过程中的大脑波动,未来可能帮助开发出更有效的唤醒策略,辅助人们在最佳状态下开始一天的生活。比如,智能设备可以基于脑电波检测,判断何时触发闹钟或调整光线,以配合大脑的自然苏醒节律,减少晨起的疲倦感。 伴随着人们对睡眠健康逐步重视,这项来自荷兰与瑞士团队的研究,不仅突破了大脑觉醒领域的科学瓶颈,也让我们看到意识转变背后的神经科学奇观。每一次清晨,当你的大脑沿着那一道由前额区向后脑波动的神秘路径缓缓苏醒时,它正精确地完成一场从梦境到现实的伟大旅程。

未来研究将继续深入探索这股苏醒波动的细节,试图解码大脑中更多隐藏的秘密。同时,这些科学发现呼吁我们反思睡眠方式与健康状态的关系,提醒我们珍惜恢复活力的睡眠时间,给大脑提供足够的机会完成完整而稳健的觉醒过程。理解和尊重这场神奇的“清醒仪式”,不仅是解锁更好生活质量的钥匙,也是打造身心健康基石的重要一步。