1834年,三名来自日本的青年船员意外漂流至今天的美国西北部地区,他们被称为“三吉”,这段传奇漂流经历成为日美历史上重要的桥梁。尽管日本当时实行严苛的闭关锁国政策,三吉的故事却令人叹为观止,他们不仅幸存下来,还成为东西方文化交流的重要见证者。本文将带您走进这段跨越太平洋的历史,了解三吉的背景、漂流过程及其深远影响。日本在19世纪初实行严密的锁国政策,关闭了国门近两百年,限制国民出境和外来者入境。当时,日本只允许少数荷兰和中国商人限定性进入,此外禁止日本船只出海远航。为确保国民不离境,日本政府甚至禁止建造远洋船只。

正是这一历史背景,使三吉的漂流故事充满了无奈和讽刺。1832年10月11日,一艘名为“宝顺丸”的日本货船从爱知县知多半岛的小渔村小野浦启航,载着由当地手工制成的瓷器和大米,计划前往江户(今日东京)。船上共有14名船员,其中包括28岁的领航员岩吉,以及15岁的学徒厨师久吉和14岁的同伴音吉。这艘长达15米、载重大约150吨的单桅帆船属于当时日本沿海贸易的常见船型“千石船”,设计适合沿海浅水航行,但在狂风巨浪中极易失去操控杆并致命。航行途中,船只遭遇台风袭击,失去舵柄和桅杆,驶离预定航线,被强劲的黑潮洋流推向北美海岸。经过长达一年多的漂泊,穿越约五千英里的太平洋,宝顺丸最终在华盛顿州奥林匹克半岛最北端搁浅。

船上仅有岩吉、久吉和音吉三人幸存,其他船员多因缺乏维生素C患上坏血病而死。漂泊至此,三人已经身心疲惫,初次遇见的却是当地的马卡印第安人猎人。马卡族人当时与外界接触极少,尤其从未见过亚洲人,对这三位陌生的“海上幽灵”充满了好奇与戒备。捕获三吉后,他们被当作奴隶短暂关押,体现了当地部落处理战利品和俘虏的习俗。这个碰撞东西方命运的事件迅速传开,远在几百公里以南的哈德逊湾公司福特范库弗交易所的首席主管约翰·麦克劳林也得知消息。起初,他误以为三人为中国人,因携带的货物及文字被误认为是“汉字”。

然而经过进一步识别,得知他们乃日本人后,麦克劳林感受到这可能是打开与日本商业交往的一次契机。他遂下令通过陆路和海路展开营救。三吉被先后接回交易所,与来自不同种族背景的商人与土著居民相聚,接受基本医治。大马克宗教传教士Jason Lee开展的英语授课使三人学会了部分英语及基督教祷文。然而,他们对西方社会的繁复与多样性感到深深震惊,因为他们来自的日本当时极度封闭且文化单一。福特范库弗当时是太平洋西北部一个文化大熔炉,聚集了欧洲、美洲原住民和夏威夷劳工。

三吉无疑成为这一多元社区的独特存在。巧合的是,一位后来自愿前往日本的美籍混血少年兰纳德·麦克唐纳,同样在同一时期曾在福特范库弗短暂生活。虽然两者历史轨迹未直接交集,但三吉的故事无疑在当地引发对日本这一神秘国家的兴趣。麦克劳林决定派遣三吉前往伦敦,希望让英国政府借此了解日本这一尚未建立外交的国家,借助三吉作为文化和语言的桥梁。然而,英国当时专注于中国事务,没有兴趣开辟与日本的外交往来,甚至批评麦克劳林未将他们留驻夏威夷让其自行归国。三人在伦敦被限制行动超过一周,后辗转被送往中国澳门,此时正值西方殖民势力对亚洲扩展影响的关键时期。

三吉在澳门继续接受英语培训,并协助宗教人士翻译基督教经典。不久后,另外四名同样漂流来自日本的船员被美国商人金查理·W·金救助,形成七人团队。金商人乘坐商船“莫里森号”试图将他们送回日本,然遭到日本沿海炮火拦截,未能靠岸。七名日本漂流者虽然屡次试图返乡,却因日本当局严格的闭关与不接纳流亡者政策,而被迫滞留海外,生活拮据而迷茫。最广为人知的三吉成员音吉后来接受西方文化的熏陶,成为中英贸易的翻译专家。他结婚成家,改名为约翰·马修·奥托森,在中国和新加坡度过余生,并最終成为英国公民。

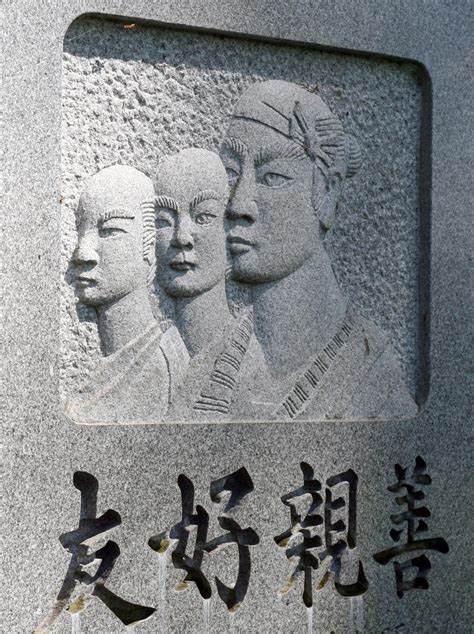

他数次随英国船只进入日本水域,参与中英签订友好条约,成为东西方文化和外交交融的活见证。尽管经历了漂流、被当奴隶、文化冲击和归乡受阻的坎坷,三吉的故事体现了个人命运与历史变迁的紧密联系。他们无意间成为日本与西方首次接触的先驱,向世界展示了人类求生意志与文化交融的力量。时至今日,三吉的传奇依然被华盛顿以及日本的各界所纪念和尊崇,成为跨文化理解与交流的象征。回顾1834年的这段跨太平洋旅程,不仅仅是三名年轻海员的生存故事,更是东西方碰撞与融合、封闭与开放之间的历史转折点。三吉漂流的背后,折射出日本锁国政策的坚硬与西方扩张的机遇,他们的经历为后来的日美交流奠定了基础。

在全球化日益加深的今天,回望三吉的传奇,不禁让人感叹生命的脆弱与坚韧,也激励我们珍视多元文化的交流与理解。这段跨越时空的历史遗产,依然闪耀着动人光芒。