印度尼西亚作为东南亚地区加密货币市场的领军者,其数字资产交易额在2024年暴涨至5565.3万亿印尼盾(约合340亿美元),同比增长达376%,投资者数量超过2200万,显示出数字资产在印尼的高度普及与活跃。此一发展不仅反映了印尼作为全球数字金融创新前沿城市的地位,同时也揭示了该国在融合现代金融科技与监管实践中的独特路径。面对市场的高速扩张和技术复杂性,印尼金融监管机构采取积极措施,以确保金融安全、消费者权益和市场稳定性。印度尼西亚金融服务管理局(OJK)于2024年1月10日正式实施的《数字金融资产交易实施条例》(第27号条例),标志着该国数字资产监管体系的重大转型。与此前由商品期货交易监管机构(Bappebti)负责将数字资产归类为商品不同,OJK的新规明确将加密资产定义为金融工具,这不仅使数字资产监管纳入更严格的金融框架,也与印尼整体金融市场体系实现有机融合。这样的转变提升了市场各方的责任感和透明度,为投资者提供更强的保护。

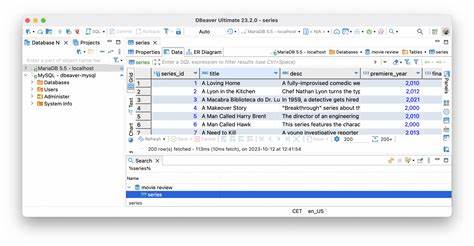

根据最新规定,加密交易平台需保持充足的资本储备以抵御市场价格波动的风险,要求其确保交易数据实时公开、便于监管部门监控。此外,仅允许在印尼注册的实体运营,强化了本土监管力度,防范跨境风险。与此同时,清算所和托管机构承担着确保交易准确性与资产安全的重要职责,强化了整个交易环境的可靠性。值得关注的是,监管层高度重视消费者保护和数据隐私安全,要求加密业务符合《个人数据保护法》相关规定,落实用户知情同意、数据最小化原则及加密技术、多次审计等安全措施。在抗衡市场波动与潜在风险方面,法规聚焦于交易资产的合规标准,要求资产具备透明性、实用性和可追溯性,剔除缺乏这些特征的数字资产,确保市场有序运行。数字货币的复杂性既带来高回报机会,也意味着高风险,尤其是比特币和以太坊等领先币种的波动性引发市场关注,同时稳定币和非同质化代币(NFT)的崛起为监管带来新的挑战。

印尼执法部门通过实施严格的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)要求,要求加密业务监控交易、报告可疑行为,并遵守消费者保护法规。配合金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”落实,确保交易双方信息共享,实现交易链的透明与可追踪。这种与国际标准接轨的做法强化了印尼市场的健康发展基础。除监管措施外,此新规为传统银行融入数字资产领域打开了创新空间。银行在印尼被视作信誉中介,具备吸引技术熟练用户的优势。允许银行开展加密资产托管、基于区块链的解决方案及加密资产抵押贷款等服务,有望搭建连接传统金融与数字金融的桥梁。

银行亦可发展数字钱包和数字资产咨询服务,通过与技术创新公司合作,既保持合规又满足市场需求。然而,监管明确禁止银行直接参与加密资产交易或进行投机活动,确保银行业务符合法规要求,风险可控。印度尼西亚监管体系与新加坡和美国等国家形成对比。新加坡强调严格的许可制度,美国则采用联邦与州级复杂监管交织的模式。印尼通过将数字资产融入传统金融架构,平衡创新与风险管理,形成具有独特优势的监管环境,为市场稳定和投资者安全奠定基础。市场快速扩张呼吁持续监管优化和多方协作。

监管机构、金融机构、加密企业需协同推进政策完善,提升执行力度。同时,公众金融素养教育不可忽视,帮助投资者正确理解数字资产的风险与机遇,构建稳定健康的投资环境。印尼此次监管改革不仅仅是对现有法律的调整,更是数字经济转型的重要里程碑。它彰显出印尼在全球数字金融监管趋势中的开拓精神和适应性,以制度创新推动金融技术发展,实现经济增长和风险防范的良性循环。未来,印尼有望依托合规的数字资产市场,吸引更多国内外资本,促进金融普惠,助力该国迈向数字经济强国行列。作为数字金融的先行者,印尼用开放而谨慎的态度,探索出一条符合本国国情的加密货币发展之路。

从技术创新、监管保障到市场生态建设,印尼逐步塑造出一个安全、透明且具有竞争力的数字资产环境,为印尼经济注入生机与动力。与此同时,印尼也提醒金融科技行业,在拥抱便利与创新的同时,必须坚守法律底线,秉持消费者至上原则,防范风险,携手各方共筑数字金融新生态。综上所述,印尼在全球加密货币浪潮中,不仅积极创新,更着力通过完善法规体系和监管机制奠定市场基石,实现了数字经济和传统金融的深度融合。面向未来,印尼的数字资产市场将在稳健的政策指导和持续的技术革新驱动下,保持强劲发展势头,将数字金融的潜力转化为国家经济长期繁荣的有力支撑。