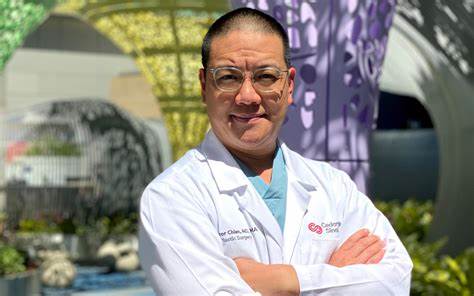

近年来,新冠疫情推高了全球对疫苗的需求与关注,同时也伴随着各种疫苗欺诈行为的出现。2025年,一位来自美国犹他州的整形外科医生迈克尔·柯克·摩尔因涉嫌参与一宗新冠疫苗欺诈案件成为新闻焦点。据指控,他及其团队在为患者提供伪造的新冠疫苗接种卡的同时,并未实际注射疫苗,而是用盐水替代,部分情况下将真正的疫苗浪费掉。该事件暴露出公共卫生管理中的漏洞和社会对疫苗信任度的挑战。 该案件最初于2023年由拜登政府提起,指控涉及利用虚假的疫苗接种卡牟取利益。摩尔医生及其三名合作伙伴被控合谋欺诈联邦政府,以及不当处置政府提供的疫苗。

他们涉嫌在2021年10月至2022年9月期间,浪费掉近两千剂新冠疫苗,包括391剂为儿童准备的疫苗,相关收益近十万美元。当时有线人及卧底特工证实该诈骗手法的存在,令案件进一步升级。 异常的是,佛罗里达州前检察长潘·邦迪于2025年7月宣布,基于“司法利益”,联邦政府决定撤销对摩尔医生的所有刑事指控。邦迪在社交媒体上强调,摩尔给予患者选择权,而联邦政府则未必提供相同的选项,因此他不应面临多年牢狱之灾。此举引发社会广泛质疑,尤其是在公众对于疫苗安全性和接种普及本已存在较大争议的背景下。 此外,美国卫生部长罗伯特·F·肯尼迪 Jr.,以疫苗质疑派著称,也公开支持摩尔医生,称其“勇气可嘉,致力于治愈”,并对邦迪的决定表达感谢。

肯尼迪的立场与传统医学界大相径庭,引发专业领域激烈争论。根据医学界对“知情同意”的定义,即医疗人员应告知患者治疗风险、益处及替代方案,确保患者做出自主决定。摩尔所谓给予“选择”的辩护,在专家看来并不符合法律对医疗伦理的严格规范。 这一事件揭示了疫苗接种计划实施过程中存在的监管盲点。儿童作为疫苗关键接种群体,注射盐水代替疫苗不仅使其健康风险增加,也严重破坏了公共卫生体系的完整性。此外,伪造疫苗接种记录的行为给整个防疫工作带来隐患,妨碍疫情防控决策的准确性。

面对类似事件,相关部门需强化对疫苗分发和接种过程的监督管理,提升防疫政策的透明度和公众信任。同时,应加强法律的执法力度和制度建设,以确保医疗伦理不被破坏。在公共卫生危机中,保护易感人群的安全不仅是医疗机构的职责,更关系到社会整体健康的基石。 社交媒体和网络平台在此次事件爆发中亦扮演重要角色,既是信息传播渠道,也是舆论形成场所。正反双方的声音纷纷占据舆论高地,凸显信息时代背景下,健康知识传播的重要性和复杂性。公众不仅需要科学权威的指引,更需理性思考和辨别能力。

整体来看,盐水注射伪装疫苗的丑闻不仅是单一非法行为,更反映出反疫苗运动在部分群体中的影响力持续扩大,相关法律、政策和社会教育需适应新时代的挑战。此外,这也为全球各国防疫提供现实警示:在应对突发公共卫生事件时,保障疫苗的公平、有效及诚信,必须成为首要任务。 未来,随着疫情形势逐渐缓和,针对疫苗欺诈的案件和争议仍不可忽视。健康部门、法律机构和社区组织需要携手共同营造健康防疫环境。通过科学传播和政策创新,努力提升全社会的疫苗接种率和公共卫生意识,推动建设更安全、更健康的未来。