科学写作不仅仅是科研成果的展示,更是思考的延伸和深化。写作的过程是人类大脑进行结构化思考的体现,通过文字将繁杂的研究数据、信息和理论整理成清晰、连贯的叙述。正因如此,写作成为科学方法中不可或缺的一环,是推动知识进步和促进学术交流的桥梁。在人工智能技术日益普及的今天,特别是大型语言模型(LLM)能够快速生成文本的背景下,仍然必须认识到人类亲自撰写的重要性和独特价值。写作是思考的过程,人类科学家在这一过程中既塑造了思想,也深化了对自己研究的理解。写作是人类思维表达的外化,同时也是指导思维前进的工具。

与人类自由联合、跳跃式思考不同,写作要求逻辑的严谨性和条理性,促使研究者以更有序的方式审视并连接各类信息,识别研究重点和核心贡献。科学研究杂乱无章的数据和理论,唯有通过写作整理,才能形成有意义的科学叙事和发现新的联系。研究发现,比如手写行为对于大脑连通性的积极影响,为写作与认知关系提供了科学依据。手写使得多种脑区之间产生广泛的联系,有助于记忆与理解的提升,显示写作不仅影响表达,更在根本上塑造思维过程。现代社会大多依赖电子设备打字,机械化的文字处理虽然高效,却难以替代手写带来的认知益处。写作之于科学,既是一种沟通工具,也是一种认知工具。

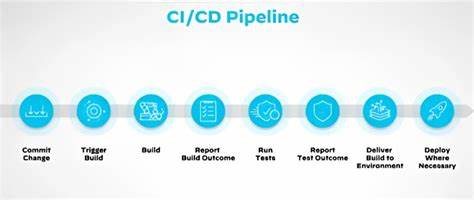

近年大型语言模型的出现,为科学写作带来了诸多方便。利用LMM,科学家能够快速生成草稿,改进语法,提升可读性,甚至在文献综述和信息检索中提供便利。对于非母语科学家而言,这些工具能够帮助克服语言障碍,使科学成果得以更广泛传播。大型语言模型在辅助头脑风暴和构思阶段,也能启发新的思路,发现研究主题间潜在的联系,突破写作瓶颈。然而,现有技术并不能完全替代人类写作。一方面,LLM容易出现“幻觉”现象,生成不准确乃至虚假的内容和伪造引用,需科研人员逐一核实,保证学术严谨性。

因而,使用AI赋能的写作并非节省时间的“捷径”,往往需要更多精力去校正与改写。更关键的是,LLM不具备作者的责任感,缺乏意识和判断力,不能独立承担学术责任。因此,学术界普遍不接受完全由AI撰写的论文,同时鼓励在文本润色和辅助场景中公开声明AI的使用。科学写作的主体仍然是人类,写作不仅是信息转述,也是一种思想呈现,体现研究者的洞见、分析与批判能力。写作的过程激发原创性思考,促使作者反思研究的意义和未来方向,能力的培养远超技术操作本身。将写作完全外包给人工智能,可能剥夺科研人员深入思考和表达观点的契机,弱化了科研工作中的创造力和责任担当。

阅读他人科学作品亦是一种思考活动,可以借鉴写作中体现的逻辑和观念,深化理解和启发新见解。科学传播作为知识传递的重要环节,既依赖技术工具,也需坚持人文精神和伦理规范。未来,能否开发专门训练于科学数据和文献的大型语言模型,是人工智能与科研深度融合的关键方向。针对科学文本优化的AI工具或能减少“幻觉”问题,提高辅助写作效果,但终究无法替代作者的思考和创造。总之,写作在科学研究中既是一种思考的外化形式,也是一种创新的催化剂。人类的科学写作能够将纷繁复杂的研究内容转化为结构清晰、逻辑严密的知识体系,推动学科发展和学术交流。

在AI技术不断进步的时代,应强调科学写作的核心价值,坚持人类作者的主导地位,合理利用AI辅助,促进科学思想更为深入和广泛的传播。写作不仅仅是记录,更是对知识的反思、挖掘与重构,是科学家智慧的结晶和思想的火花。正如既往,科学世界离不开书写,更离不开通过书写所激发的思想光芒。