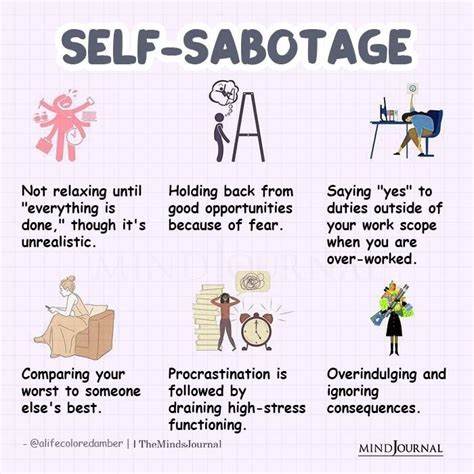

自我破坏行为,是指个体无意识或有意识地做出损害自身利益的行为模式。这种行为在生活中并不少见,它体现在许多方面,包括酗酒、赌博、滥用药物、拖延症甚至破坏人际关系。尽管多数人在经历过负面后果后会调整自己的行为,试图避免类似问题的再次发生,但有一类人却反复陷入同样的错误之中,像是在与自己作对。最新的研究成果带我们走进了自我破坏行为背后的神秘心理世界,揭示了为什么有些人难以从经验中学习,从而不断重复自我伤害的行为。 2025年由澳大利亚新南威尔士大学的神经科学团队发布在《自然通讯心理学》期刊上的一项研究,为我们提供了重要线索。研究者设计了一款互动式视频游戏,在虚拟环境中模拟奖励与惩罚的关系,并观察参与者是否能够根据反馈调整自己的选择。

这款游戏要求玩家在两个星球中进行“交易”,选择正确的星球可以获得积分奖励,而错误的选择则可能遭遇“海盗飞船”的袭击,使玩家失去部分积分。通过分析不同玩家的决策模式,科学家们发现个体在认知和行为适应性上存在显著差异。 研究将参与者划分为三种行为类型,其中“敏感型”(Sensitives)能够迅速识别自己的行为与结果之间的联系,主动规避带来惩罚的行为。“无意识型”(Unawares)在获得更多提示和信息后,能重新评估并调整策略,改善表现。然而,最为引人关注的是“强迫型”(Compulsives),他们即便意识到自己的行为导致不良后果,仍执意重复同样的选择,反复自我伤害。 研究进一步观察了信息干预对这三种类型的影响。

科学团队告诉所有参与者具体哪一个星球与扣分的“海盗飞船”相关,并展示行为与惩罚之间的直接联系。这种明确的信息让“无意识型”大多数人能够成功调整策略,避免损失,但对于“强迫型”个体来说,信息并未形成有效转化,他们依旧无视明显的负面反馈,顽固地坚持自己的选择。 这种现象背后,或是“强迫型”个体在认知和行为整合上的缺陷。一方面,他们确实能认识到哪些行为是有益的,哪些行为会带来惩罚,但另一方面,他们却无法将这种认识转化为有效的行为策略。科学家用类似“权衡分配”的比喻形容他们的决策过程——当明明应该完全避免某个行动时,他们却仍抱有部分赌注,不愿彻底放弃。 近年来,心理学界对自我破坏行为和强迫性决策的研究中,基因与环境的相互作用被视为重要因素。

研究人员推测,部分人群的脑神经结构和功能可能天生存在一定差异,导致在面对奖励与惩罚时,神经回路的处理和反馈机制表现异常。此外,低概率惩罚的环境也会提高人们忽视负面结果的风险,使得习得性错误行为难以被淘汰。科学界尚未完全掌握具体的生物学机制,因此仍需结合神经成像技术等方法展开多维度探索。 深入了解自我破坏行为的认知机制,对于心理健康干预和公共卫生策略制定具有重要意义。成瘾行为如赌博、酗酒、吸毒及饮食失调等问题,往往伴随着个体对行为结果的认知障碍。传统的健康教育多依靠提供风险信息,然而对于“强迫型”这类认知整合能力受限的群体,单纯的事实传递远远不够。

未来的干预计划需要设计更具针对性的方法,将认知策略训练、行为激励机制及情绪调节结合,帮助他们形成更有效的行为模式。 研究团队成员已在跟进试验中尝试多种干预策略,比如提前提示、明确行动指导和多样化提示组合,以期克服单纯信息传递的局限。虽然相关研究尚处于起步阶段,但对于解决长期困扰个人和社会的自我破坏行为,意义非凡。社会支持体系同样不可忽视。面对自我破坏倾向的朋友或亲人,持续的理解和耐心劝导可能比简单的指责和批评更具疗效。偶尔的提醒和关心,能够在无形中提供改变的契机。

当前的研究强调,改变自我破坏行为不仅是知识层面的任务,更是认知和行为层面的挑战。如何将对负面结果的理解转化为切实的行动选择,成为科学家和临床工作者需深入攻关的课题。随着未来对脑科学、行为科学和心理学交叉领域的不断探索,或将为人类揭示更加精准的机制,助力开发出更为有效的个性化治疗和干预方案。 综上所述,自我破坏行为的持续发生远非简单的意志薄弱或习惯使然。神经科学和心理学研究表明,部分人群存在识别行动与后果之间联系的障碍,尤其是在行为与惩罚的整合过程中表现出缺陷。这种现象不仅加深了我们对成瘾和强迫行为的理解,也为未来打造更加科学精准的干预策略提供了基础。

持续关注这一领域的研究动态,将有助于社会更好地支持受困于自我破坏循环中的人们,推动心理健康水平的整体提升。