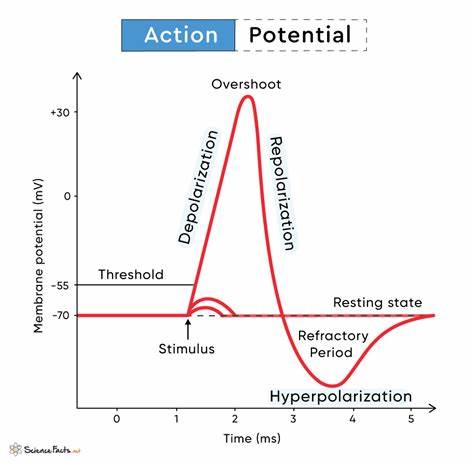

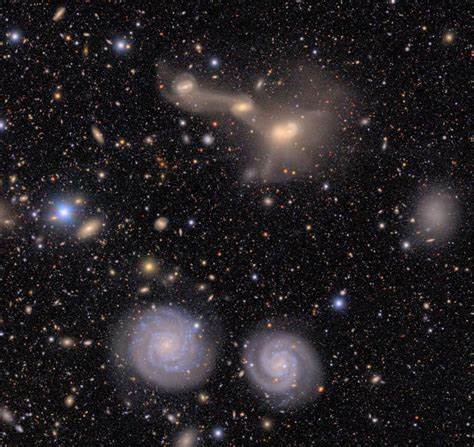

六月的神经生物学领域展现了令人振奋的科技与理论进展,尤其在神经冲动(动作电位)及其相关的脑微观结构层面体现得尤为突出。通过最新突破性的显微成像技术与神经元网络重建,科学家们正逐步揭示大脑细胞间复杂的交流与记忆形成过程,为认知科学和神经疾病治疗开辟了新路径。神经冲动是神经系统传递信息的基础机制,它通过神经元电信号的方式将外界刺激转化为脑内的信息处理。六月的新研究强调,不仅动作电位本身的重要性不断被确认,更注重其在更大范围的神经网络中如何塑造认知功能和行为表现。最新一篇研究利用冷冻电镜技术对小鼠海马体进行了超高分辨率成像,展示了在无化学固定剂的条件下,脑组织如何被高压快速冷冻以保存其天然结构。通过结合荧光显微镜精准定位海马的不同层次,再借助离子束切割制备出纳米级厚度的切片,研究团队能够获取包含突触在内的纳米级三维结构信息。

这样的技术革新不仅让科学家首次在体积尺度上无损追踪神经元间复杂联系,更减少了传统化学方法可能引起的结构变形或损坏。特别有意思的是,虽然组织在冷冻前经历了长达数小时的缺血,但研究表明突触囊泡的尺寸并未因此发生显著变化,暗示该方法对保持神经突触的超微结构具有良好兼容性。与此同时,关于低温保护剂的使用配比也引发了关注。研究团队尝试了多种不同浓度及分子量的保护剂组合,力求在防止冰晶形成的同时,避免过度脱水和渗透压损伤。这些优化经验为未来脑组织的冷冻保存技术提供了宝贵参考。另一个令人瞩目的研究是基于果蝇连结组的触觉神经元映射。

通过全面描绘果蝇头部触觉感受神经元与脑内电路的连接关系,科学家更清楚地认识到飞蝇为何能够在被特定部位触碰时,自动启动精细的清洁行为。该研究强调,这类天生行为与学习记忆在神经层面可能存在共通的基础,其核心记忆痕迹被称为“engrams”的结构原理,在先前作品中也得到了阐释。海马体记忆细胞的动态变化也是六月关注的焦点。新的钙成像研究揭示小鼠在学习奖励位置期间,海马体内的“位置细胞”会经历行为时间尺度的突触可塑性,即树突钙信号平台强化了此前几秒钟发放的突触,进而重构空间记忆网络。尽管大部分位置细胞的活动模式不稳定,仅持续1到2天,一部分细胞却逐渐形成稳定的再激活趋势,与学习表现逐步提升相对应。这种可塑性与稳定性间的权衡,体现了神经系统对新信息学习和旧记忆保持之间复杂调控机制。

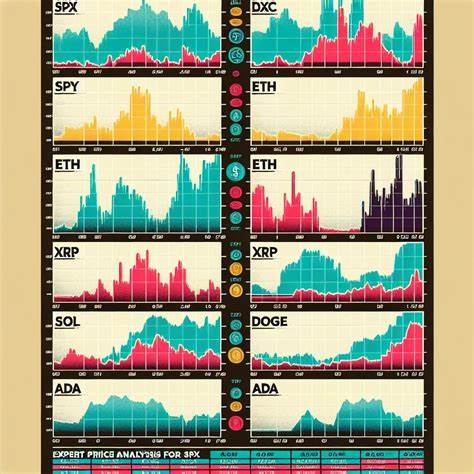

同时,研究指出这些突触可塑性极其短暂,难以单纯依靠静态结构保留,但某种未知的稳定“结构痕迹”可能为该过程提供指导作用。更宏观的神经连接组学研究取得了令人振奋的进步,如采用电子显微镜重建的斑马鱼幼体神经调节物质分布图谱等,进一步丰富了我们对神经回路功能的解析视角。甚至全身层面与大脑表型相关的遗传研究也取得进展,诸如涉及睡眠时长和肥胖遗传变异的新发现,揭示了多器官系统如何协同影响脑功能表现和行为。技术革新亦在神经科学界掀起变革,如Paradromics推出的千针级脑机接口装置,具备单神经元级别的记录能力,在癫痫患者脑组织短暂植入实验中展现稳定性能。这为未来神经修复及人机交互奠定坚实基础。同时,传统脑库的运营策略和挑战也被关注。

在高昂人力物力投入的背景下,脑组织的长期低温保存和质量管控显得尤为关键,这关系到后续科研的可靠性与数据再现性。此外,对于脑保存与身份认同的哲学讨论也日益深入。科学家与思想者相继探讨了数字大脑复制的可信度及其对自我意识的影响,质疑了物理连续性对于个人身份的根本意义。随着脑冷冻保存和数字脑科学的发展,长期生命延续与个人认知延续的界限逐渐模糊,引发伦理、技术和心理多层面的反思。综合六月的科研进展,神经冲动研究已不仅仅局限于单一神经元的电活动探测,而是扩展到整个神经网络动态、突触微观结构、神经行为联系乃至遗传机制的系统探索。尖端显微技术与实时成像手段的融合,为我们揭开了大脑深层次的秘密。

未来,随着这些研究的深入和技术的成熟,或将推动新型神经退行性疾病治疗方案的诞生,促进人工智能与脑科学的跨界融合,同时推动延长人类认知健康寿命的新篇章。