随着互联网和移动设备的普及,电子游戏和在线赌博行业迎来了前所未有的发展机遇。技术的不断进步让游戏设计愈发精细,涉及的互动元素和娱乐性不断增强,甚至在某些方面逐渐接近赌博的特征。特别是“游戏化”的赌博产品、带有随机奖励机制的“战利品盒”(loot boxes)和社交赌场游戏的兴起,加剧了游戏和赌博之间的界线模糊。这种现象在年轻人群体中引发了广泛关注,尤其是家长、教育者、政策制定者及研究者纷纷探讨童年时期的游戏体验是否会为成年后的赌博行为埋下隐患。 近年来,围绕“电子游戏是否会成为赌博的‘前奏’”这一热点议题,相关学术研究逐渐增多。一项采用爱尔兰“成长中的爱尔兰”(Growing Up in Ireland, GUI)纵向数据的研究,追踪分析了1998年出生的一批青少年,从他们九岁时的电脑使用习惯开始,陆续考察他们十七岁和二十岁时的在线游戏参与情况,以及二十岁时的赌博行为。

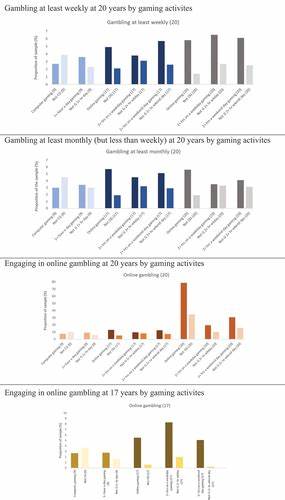

研究发现,九岁时的电脑游戏使用情况并没有显著预测年轻成人期的赌博行为,未能支持童年早期游戏为成年后赌博的“开端”的假说。然而,十七岁和二十岁时的在线游戏活动与二十岁时的赌博行为呈现正相关,尤其是在线游戏参与者更可能频繁参与在线赌博,其发生赔率显著提高。 这些发现表明,虽然童年早期的游戏行为对未来赌博影响有限,但随年龄增长,青少年和年轻成人阶段的游戏体验与赌博行为关联性增加,尤其是在数字化进程加快和游戏设计更趋“赌博化”的背景下。近年来普遍存在的“战利品盒”机制,既提供随机性奖励,又允许玩家使用现实货币购买,极大地模糊了游戏与赌博的界限。部分研究显示,购买“战利品盒”的青少年更容易接触真实赌博,甚至引发赌博成瘾的风险。此外,诸如“皮肤赌注”(skin wagering)这类用游戏内装饰物作为赌注的形式,也使部分玩家更加频繁地参与到传统赌博活动中。

从社会性别角度来看,男性青少年的游戏和赌博参与度明显高于女性,这反映出传统性别角色和兴趣差异对行为模式的影响。同时,游戏强度(如每天游戏时间超过两小时)与赌博行为的关联并不显著,提示参与频率和线上活动的性质可能比游戏时间更为关键。 尽管已有的研究提供了宝贵见解,但仍存在一定局限。例如现有纵向数据多收集于2000年代末至2010年代初,那个阶段的数字游戏形态与当前相比尚不够丰富,带有赌博特性的游戏元素尚未普及,因此当前研究不能完全反映新兴游戏机制的影响。且相关数据多依赖自报,可能存在记忆偏差或社会期望效应,影响准确性。此外,缺少对游戏和赌博“问题性”行为的系统衡量,如是否发展为成瘾或持续性伤害,也限制了研究深入。

鉴于游戏和赌博融合趋势日益明显,政策制定者需高度重视这一新兴公共卫生挑战。针对青少年尤其需要完善法律法规,加强对游戏内容及其内购机制的审查和管理。对涉及随机奖励且潜在引发赌博倾向的游戏,如战利品盒,应设立严格的年龄限制与透明信息披露。同时,推广面向青少年的赌博风险教育,提高自控力和风险认知,也是防范赌瘾的重要环节。 社会和家庭层面亦应给予更多支持,家长需关注孩子的游戏内容和在线行为,建立健康的数字使用习惯。学校可以融入相关心理健康课程和风险防控项目,帮助年轻人理解游戏与赌博的区别及潜在风险,减少误入赌博困境的概率。

此外,赌博服务提供商应履行社会责任,实施严格的年龄验证和交易监控,防止未成年人参与赌博。 未来研究应着力于收集更具代表性且涵盖最新游戏模式的长期追踪数据,采用客观测量工具结合质性研究,深入探讨游戏特征如何影响年轻人赌博倾向。跨文化多国比较亦有助于解析不同社会环境下的行为模式及政策效果。综合多领域的视角促进预防策略创新,确保年轻一代在数字娱乐环境中获得更安全、更健康的成长路径。 总之,从童年游戏玩家到成年赌博者的转变过程并不是简单的因果关系,而是受到多重因素交织影响。当前证据显示早期游戏行为对成年赌博的直接影响有限,但青少年及年轻成人阶段的网络游戏与赌博行为显著相关。

随着游戏产品的不断创新及“赌化”趋势加剧,持续关注这一领域,强化监管和教育措施,将是减少青少年赌博潜在危害、促进健康成长的关键。