随着全球气候变化问题日益凸显,东亚地区为了应对严重的空气污染问题,实施了大规模的气溶胶排放控制措施。尤其是中国自2010年以来的大幅削减二氧化硫(SO2)等前体气体排放,取得了显著的空气质量改善成效。然而,科学研究表明,这种气溶胶清理行动很可能成为推动全球变暖加速的一个关键因素,带来了复杂且矛盾的气候效应。气溶胶,作为大气中直径小于10微米的悬浮颗粒物,能直接影响太阳辐射的散射和吸收,同时通过改变云滴数量和云的反照率进而调节地球的辐射平衡。硫酸盐气溶胶是人类活动中最主要的气溶胶物种之一,具有显著的反照冷却作用,能够部分掩盖温室气体的升温效应。过去数十年中国和其他东亚国家的工业迅速发展,导致该地区成为全球最大的气溶胶排放源之一。

然而,随着环境政策的逐步落实,东亚地区的SO2排放量自2010年以来已减少约75%,使气溶胶浓度大幅下降。这一变化打破了过去半个世纪大气气溶胶负辐射强迫的地域分布格局,并对气候系统产生了深远影响。多模型地球系统模拟项目——区域气溶胶模型比对计划(RAMIP)利用八种先进的地球系统模型对东亚气溶胶大幅减少情景进行了模拟,结果显示全球年均表面温度在2035年至2049年期间因东亚二氧化硫排放减少推动的变暖达到了0.07±0.05摄氏度。这一局部的温升足以解释自2010年以来全球变暖速率的显著加快。区域性来看,北太平洋海域的温度升高尤为明显,这与卫星卫测观测到的上层大气净辐射失衡变化高度吻合。气溶胶减少带来的净效应是降低了对太阳辐射的反射,使更多的能量进入地表,从而“解除”了气溶胶曾经掩盖的温室气体变暖效果。

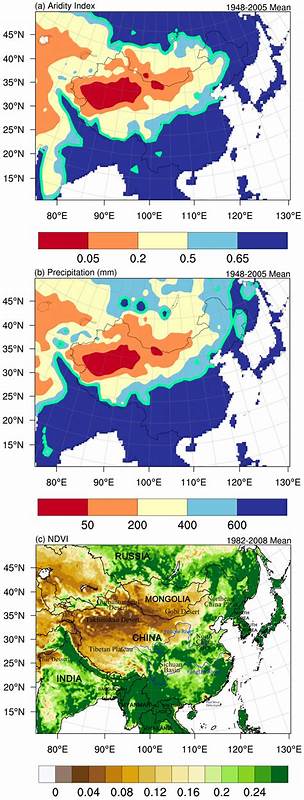

当前全球温度自20世纪70年代以来总体呈稳定上升趋势,但自2010年以来的加速度部分源于这一气溶胶冷却剂的减少。观察数据显示,从2010年至2023年间,全球平均地表温度上升速度从0.18摄氏度每十年加快至约0.25摄氏度每十年,这一变化在很大程度上与东亚气溶胶排放下降的时间和空间匹配。此外,研究还强调气溶胶的减少不仅影响近源地区,还引起了远距离气候效应,包括北太平洋和北美部分地区的温升,以及北极区域的加速变暖。这是因为气溶胶通过大气环流和云的变化,产生了跨地域的辐射强迫,这种复杂的相互作用也解释了气溶胶变化对海洋热含量和区域气候模式的影响。气溶胶影响地表短波辐射通量,使得地面接收的太阳能增多,进而触发一系列气候反馈,如蒸发增加、降水模式改变等。模拟结果显示,东亚气溶胶减少促使东亚夏季降水显著增加,印度洋-太平洋热带辐射平衡也出现了区域性调整。

尽管气溶胶清理改善了公众健康和生态环境,但其在全球气候系统中的副作用提醒政策制定者在制定环境治理策略时需要综合权衡环保效益与气候风险。值得注意的是,尽管东亚未来的气溶胶排放将继续减少,但其对全球气候变暖速率的加速作用预计将逐渐减弱,因为大部分可减少量已被释放。与此同时,甲烷等温室气体浓度加速增长、国际航运SO2排放规制等其他人类活动的气候影响也在共同塑造当前的气候态势。为了更全面地理解气溶胶与气候系统的复杂联系,科学界呼吁开展更多高分辨率、多模式、多变量的长期观测与模拟研究。新一代卫星技术、地面观测网以及先进的气溶胶化学过程模型,对于揭示气溶胶在云形成、辐射传输及地表能量预算中的作用至关重要。未来的环保政策不仅需考虑局部空气质量改善,更应兼顾全球气候系统的反馈影响。

作为全球气候治理的重要一环,减少温室气体排放仍是遏制气候变暖的根本途径,同时在气溶胶治理策略上应综合考虑其对气候辐射平衡的多层次影响,协调区域减排节奏与全球气候稳定目标。结论上,东亚气溶胶清理行动不仅是环境治理的成功典范,同时也意外成为全球气候加速变暖的助推器。理解并应对这一双重影响,对科学家、政策制定者及公众协同应对气候挑战具有重要意义。只有通过持续的科学研究、政策创新及国际合作,才能实现空气质量改善与全球气候可持续的双赢局面。