脑机接口(Brain-Computer Interface,简称BCI)作为连接人类大脑与数字世界的桥梁,正推动科技领域的革命性进步。Neuralink等领先企业推出的脑机设备,不仅有望帮助恢复运动功能、提升认知能力和改善心理健康,更预示着人与机器之间互动方式的根本变革。然而,随着BCI技术逐渐走向大规模应用,一系列前所未有的安全风险和人权问题也随之产生,亟需社会各界的关注与应对。脑机接口的核心挑战在于神经安全。未经授权访问脑数据、操控神经信号乃至剥夺个人意志自主权的风险,令神经安全威胁的范围和程度达到前所未有的高度。实时的脑数据如果被恶意监控,将造成极为严重的隐私侵犯。

比起传统的信息泄露,脑信号隐私所涉及的是人类最深层的思想、情感和认知内容,其敏感性和私密性远远超过其他形式的个人数据。此外,神经信号注入攻击更是让人担忧。黑客或恶意实体可能通过操纵神经信号,改变个体的感知、情绪和行为,甚至干扰决策和自由意志,这不仅影响个体的心理健康,还引发对人类自主权的根本威胁。更为严重的是拒绝服务攻击的潜在影响。攻击者有能力中断植入式神经设备的正常运行,导致个体出现功能丧失、认知障碍甚至严重的健康问题。脑机接口被远程控制的风险也在不断上升。

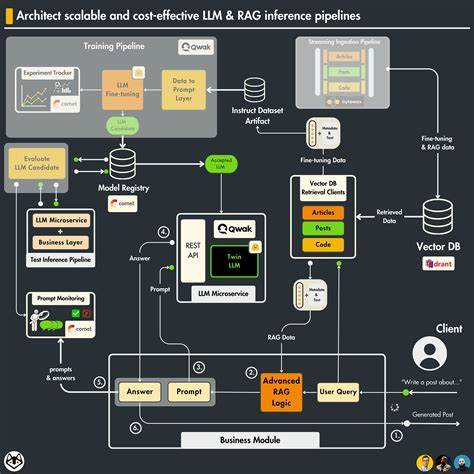

类似于计算机领域的远程代码执行漏洞,黑客通过远程接管神经接口,有可能完全控制用户的认知、行动甚至感官体验,成为夺取人类大脑主导权的新型“数字霸权”。随着BCI技术演进,其不仅仅局限于大脑内部的信号交互,还将用于遥控机器人、车辆等外部设备。例如Neuralink与特斯拉机器人Optimus的整合,赋予用户通过神经信号远程操控机器人的能力,这也带来更多安全隐患。若此类设备遭受攻击,后果极为严重,可能导致关键基础设施被恶意操控,带来灾难性安全风险,甚至威胁到社会公共安全和国家安全。为了切实保障脑机接口用户的安全与权益,业界和监管机构提出了一系列切实可行的应对措施。首先,设计具备隔离操作模式的神经接口显得尤为重要。

这种设计允许用户物理断开设备与数字网络的连接,有效防止外部入侵和篡改。其次,基于机器学习的实时异常检测系统能够监控神经信号和设备行为,及时发现并预警潜在的恶意活动,保护用户免受攻击。硬件级的安全控制也是防护的重要支柱,通过安全加密模块和硬件安全模块(HSM),为神经数据和设备操作建立坚固的物理防线。紧急覆写协议的制定同样不可或缺,其能够使用户或医疗专业人员快速恢复设备的正常功能,或者在遭遇攻击时立即关闭设备,保障生命安全。同时,持续不断的安全审计和更新是抵御新型攻击的关键,确保系统始终处于最佳安全状态。这种技术层面的努力必须与法律和政策建设同步推进。

脑机接口引发了新的基本人权概念,即保护个体对自身脑数据与神经输入的最终控制权。所谓神经隐私权,要求用户有权选择退出任何能够读取或传输脑信号的系统,确保数据收集、存储与使用过程公开透明且受控。神经自主权强调用户必须对送入大脑的信号拥有绝对的控制权,任何刺激或干预都需明确知情同意,并且能够随时撤销或停止。对此,有必要尽快颁布健全的政策法规,强化同意框架,确保所有脑机接口相关的交互行为都建立在动态、可撤销和用户掌控的基础上。建立严格的加密与认证标准,结合多因素的生物识别验证手段,防止未经授权的神经访问。推动神经自主权立法,将脑数据及其隐私明确纳入法律保护范畴,与传统生物识别数据享有同等的法律保障。

成立专门的独立监管机构负责监督神经安全的合规执行,定期审查设备安全性及伦理操守。要求相关企业主动透明公开安全措施、事件报告以及可能的安全漏洞,接受社会和法律双重监督。在现有的生物识别隐私法律基础上,例如伊利诺伊州的生物识别信息隐私法(BIPA),可以为神经数据保护提供成熟的立法模板。借鉴BIPA的用户同意机制、数据存储和销毁政策、法律赔偿条款等内容,明确神经数据的法律定义,并推动跨区域法律协同,形成系统完整的保护网络。进入脑机接口时代,保障神经安全不仅是技术问题,更是关乎人类尊严与自由的根本挑战。唯有技术、法律与伦理协同发展,才能确保脑机接口的潜力得到安全释放,让人类在拥抱未来科技的同时守护自身的隐私和自主权。

这样的努力不仅体现了对科学进步的支持,也是对每一个个体基本人权的尊重和保护。在神经数据安全的关键节点上,社会各界应当携手合作,构筑牢不可破的防线。只有如此,脑机接口技术才能真正成为推动社会进步和改善人类生活的利器,而非潜藏风险与危机的隐患。未来已经到来,保障神经安全,守护人类尊严,迫在眉睫。